Artículos

Transición a la vida adulta en una metrópoli latinoamericana. Cambios generacionales y sociales en la Ciudad de México1

Transición a la vida adulta en una metrópoli latinoamericana. Cambios generacionales y sociales en la Ciudad de México1

Población de Buenos Aires, vol. 20, núm. 32, 2023

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 26 Mayo 2023

Aprobación: 15 Agosto 2023

Resumen: En este estudio, se analiza la diversidad en la transición a la vida adulta (TVA), considerando los diferentes eventos que la distinguen; se utiliza una muestra de personas residentes en la Ciudad de México en 2017, nacidas entre 1962 y 1982. El objetivo del análisis es identificar la originalidad de las etapas de la TVA en esta metrópoli latinoamericana, que resulta ser la ciudad donde se han producido los mayores cambios económicos y sociales de México. Con los datos biográficos a lo largo de la vida que recoge la EDER 2017, se combinan varias técnicas para describir la diversidad de los eventos sucesivos que conforman las transiciones a la vida adulta. Los diferentes métodos utilizados son el análisis de secuencias, el análisis de sobrevivencia de Kaplan-Meier y modelos logit. El hallazgo principal fue la existencia de tres patrones disímiles de entrada en la vida adulta: uno acelerado, otro prolongado y un modelo emergente de transición. Los resultados de los modelos señalan claramente el mayor peso de la escolaridad sobre las trayectorias vitales.

Palabras clave: transición a la vida adulta, curso de vida, análisis de secuencias, Latinoamérica, Ciudad de México.

Abstract: This study analyzes the diversity of the transition to adult life (TVA), with a survey of people living in Mexico City in 2017, born between 1962 and 1982. The objective of the analysis is to identify the originality of the stages of the TVA in this big Latin American metropolis, where the greatest economic and social changes of the country have occurred. With the biographical data throughout life collected by the EDER 2017, several techniques are combined to describe the diversity of successive events that make up transitions to adult life. The different methods used are sequence analysis, Kaplan-Meier survival analysis and logit models. One of the main findings was the typification of three dissimilar adult life trajectories: the accelerated transition, the prolonged transition and the emergent model of transition. The results of the models clearly indicate the great weight of education on the life trajectories.

Keywords: transition to adult life, life course, sequence analysis, Latin America, Mexico City.

Introducción

La transición a la vida adulta (TVA) se puede concebir como un proceso a lo largo de la vida, que incluye diferentes etapas; durante ese proceso, los y las jóvenes eligen o quedan obligados y obligadas a seguir una trayectoria en la que se consolidarán como personas adultas (Echarri y Pérez, 2007). En este estudio, la trayectoria de entrada a la vida adulta se definió a partir de cinco etapas sociodemográficas: salir de la escuela, entrar al mercado de trabajo, dejar de corresidir con la familia de origen, formar una primera unión y tener un primer nacimiento (Coubès y Zenteno, 2005). A los fines de delimitación del estudio y con los datos disponibles de la EDER 2017, se tomó como referencia la definición de TVA mediante esos cinco eventos, una opción derivada desde el trabajo paradigmático de Hogan y Astone (1986) y muy utilizada en los análisis sociodemográficos en México (Coubès y Zenteno, 2005).

Sin embargo, los virajes en el curso de vida y las diferencias culturales, temporales y espaciales complejizan la definición de la TVA (Ferraris y Martínez Salgado, 2023). Sin duda, hay otros eventos que marcan la vida de los individuos y representan serias implicaciones sobre la vida futura, obligándolos a asumir nuevos roles. Tal es el caso del inicio de la vida sexual, donde las condiciones en las cuales se lleva a cabo este suceso están relacionadas con la edad, el sexo y las condiciones económicas de las personas involucradas (Welti, 2005). Sin embargo, no consideramos esa etapa en este trabajo porque los datos de la EDER 2017 no son confiables; era una pregunta opcional y se registraron muchas no respuestas (16% de los hombres, 9% de las mujeres).

En este trabajo se van a distinguir, etapa por etapa, las cinco trayectorias que representan las transiciones a la vida adulta, en medio de situaciones extremadamente heterogéneas desde el punto de vista del género, la escolaridad y la situación social, cultural y económica; el ejemplo de la Ciudad de México demuestra las complejidades de una gran metrópoli latinoamericana.

Varias perspectivas teóricas analizan las TVA, por ejemplo, desde la psicología (Uriarte, 2005), desde la sociología de la juventud (Arnett, 2000; Mora y de Oliveira, 2014; Tuirán, 1993, Pérez, 2006) y desde la perspectiva del curso de vida (Elder 1998, Hogan y Astone, 1986; Coubès y Zenteno, 2005, Díaz, 2020). El contenido y la duración de las etapas que conforman la TVA varían según las generaciones2, los sexos y los grupos sociales (Mier y Terán et al., 2016). En este estudio, se adopta la perspectiva sociodemográfica al disponer de datos biográficos detallados, que permiten estudiar año por año las trayectorias del proceso de entrada a la vida adulta laboral, residencial y familiar, a lo largo del tiempo y del espacio (Zavala et al, 2021, pp. 3-5). Las TVA se insertan en un panorama múltiple de los procesos vividos por los diferentes grupos sociales, según las distintas pautas culturales, normas y valores que determinan ese proceso (Martínez Salgado, 2023, p. 2). O sea que, en las grandes ciudades latinoamericanas contemporáneas, la evolución y la composición de las TVA no presentan procesos ni evoluciones homogéneos.

Teniendo en cuenta que la EDER-CABA (2021), relevada en la Ciudad de Buenos Aires, presenta un diseño conceptual similar a la EDER-2017, que ambas coinciden en algunas generaciones y que sus objetivos son similares, se han publicado unos primeros resultados, a nivel descriptivo, para comparar la TVA en ambas ciudades (Zavala et al., 2021, pp. 3-5). Los primeros análisis con los datos de las dos encuestas EDER, mexicana y argentina, “permiten subrayar cómo las diferencias en los sistemas familiares y de género explican la polarización de los comportamientos demográficos y sociales de generaciones de ambos sexos, en dos sociedades tan distintas, como la Ciudad de México y la Ciudad de Buenos Aires” (Zavala et al., 2021, p. 24).

Son relevantes las condiciones particulares de América Latina, que hacen que la TVA sea un proceso complejo y diverso y que, si bien existen diferencias entre los países de cada región, hay temas en común que se pueden destacar. Por ejemplo, en cuanto al sistema educativo: el acceso a la educación puede ser un desafío debido a las barreras económicas y sociales (Incarnato y Segade, 2018). En términos de empleo, según Ariza y De Oliveira (2007), la juventud latinoamericana atraviesa a menudo por dificultades para encontrar empleos estables y bien remunerados. El desempleo juvenil es una preocupación importante y muchas personas jóvenes se enfrentan a la precariedad laboral y a la falta de oportunidades de desarrollo profesional, lo cual, en gran parte de los casos, lleva a la dependencia económica de los padres y al empleo informal o no calificado.

La independencia económica es otro desafío común en las TVA de Latinoamérica; a menudo los y las jóvenes enfrentan dificultades para dejar el hogar de sus padres, debido a la falta de recursos económicos y de apoyos financieros. Esto puede retrasar la capacidad de tomar decisiones importantes en su vida, como la entrada a la unión conyugal o la adquisición de bienes duraderos (Ariza y De Oliveira, 2007). En cuanto a la transición a la vida familiar, se ha observado una tendencia hacia la postergación de la unión y de la maternidad/paternidad en muchos países de América Latina. Se observa que algunos y algunas jóvenes están optando por concentrarse en su educación y carrera profesional antes de formar una familia. Sin embargo, este comportamiento, bajo ciertos contextos, está relacionado con las dificultades económicas y las limitaciones de empleo (Pizzinato et al., 2013).

En este artículo, se centra el interés en la Ciudad de México por el papel relevante de los cambios demográficos, económicos y sociales ocurridos, que destacan frente al resto de Latinoamérica y de la misma nación mexicana. En el período estudiado, las veinte generaciones nacidas de 1962 a 1982 entraron a la escuela primaria entre 1968 y 1988, empezaron su adolescencia aproximadamente entre 1974 y 1994, y cumplieron los 30 años entre 1992 y 2012. Por lo tanto, el período socio histórico en el que vivieron en la Ciudad de México abarca el período intercensal 1970-2010, de altas tasas de crecimiento poblacional debido a las migraciones internas. Además, la Ciudad de México es el centro nacional del poder federal, industrial y comercial, y su fuerza de trabajo ha sido la más calificada del país (Schteingart, 1988; Garza, 2010).

Para analizar el efecto de las variaciones de los contextos históricos sobre las trayectorias de entrada a la vida adulta, se consideran retrospectivamente tres grupos de generaciones (1962-1966, 1968-1972 y 1978-1982) que cubren los períodos de 1962 a 2012, entre los 0 y 30 años en cada generación. O sea que se refieren primero a las épocas de fuerte aumento poblacional de la Ciudad de México y luego su desaceleración posterior a 1990. En estos contextos muy heterogéneos observaremos las variaciones en las formas de TVA (salida de la escuela, primer empleo, emancipación residencial, primera unión y primer nacimiento), según niveles de escolaridad, origen social y experiencia migratoria hacia la Ciudad de México. Estas variables se definen en el apartado Datos y Métodos.

El enfoque metodológico de este artículo determina las variables que explican el calendario (edades medias) y la intensidad (curvas de Kaplan-Meier) de las trayectorias de TVA; por medio de los análisis de secuencias, se distinguen tres patrones de TVA en la Ciudad de México (acelerada, prolongada y emergente); además, se construyen modelos logit para identificar las variables que explican cada uno de esos patrones diferentes (según las cohortes de nacimiento, el índice de origen social, el nivel de escolaridad y la experiencia migratoria hacia la Ciudad de México).

Transición a la vida adulta en México y sus principales dimensiones

Es importante tomar en cuenta que la transición a la vida adulta conlleva disparidades según el entorno social, la cohorte de nacimiento, la ubicación geográfica, etc. Además, la transición a la adultez no ocurre para todos en un mismo calendario, no sigue una misma secuencia y los componentes que interactúan en la transición no aplican para todos (Hogan y Astone, 1986). En este sentido, los estudios de transición a la vida adulta plantean que el paso a la adultez no depende en gran medida de factores biológicos, sino de los acontecimientos sociales y del entorno vivido durante la juventud y la niñez, los cuales brindan al individuo la independencia necesaria para ser adulto (Uriarte, 2005). Derivado de lo anterior, se han identificado ciertas características que aceleran o retardan la ocurrencia de los eventos sociodemográficos principales para la transición a la vida adulta: primer empleo, primera deserción escolar, primera salida del hogar parental (emancipación residencial), primera unión, primer nacimiento.

En estudios recientes se ha identificado una gran variedad de trayectorias vitales en las que la edad de transición a la adultez es heterogénea, inclusive en las mismas sociedades. Gayet y Juárez (2014) realizaron una revisión teórica amplia de la transición a la vida adulta en países desarrollados, identificaron que las condiciones de alta incertidumbre que atraviesan las y los jóvenes, así como las altas tasas de desempleo en ciertos mercados laborales, las nuevas vulnerabilidades en términos de salud y los contextos de pobreza detonan formas particulares de transición a la adultez.

El nivel socioeconómico es un aspecto diferencial en la transición a la adultez (Greene y Biddlecom, 2000), ya que los entornos familiares con ingresos económicos altos brindan a las y los jóvenes expectativas y aspiraciones formativas que incrementan la probabilidad de retrasar la adultez. La asistencia escolar prolongada es considerada una inversión intelectual a nivel individual que aumenta la capacidad de desarrollar habilidades para lograr objetivos personales a mediano y largo plazo; el desarrollo profesional de las personas prolonga las transiciones, sobre todo aquellas relacionadas con el entorno familiar. En contraparte, la deserción escolar en edades tempranas tiende a ser un factor que acelera la transición a la vida adulta (Rabell y Murillo, 2016).

Por otro lado, se considera que la migración influye sobre la transición a la adultez, pues la participación de jóvenes, niñas y niños en los procesos migratorios implica una serie de retos, tales como la adaptación a los nuevos contextos, los posibles cambios en la situación familiar, la pérdida de redes, entre otros (Giorguli y Angola, 2016). En ciertos casos, se ha observado que la entrada al mercado laboral se acelera debido al cambio de residencia; asimismo, se ha documentado que las y los inmigrantes adoptan los patrones de entrada a la unión y primer nacimiento del lugar de destino más o menos paulatinamente (Regules, 2014).

A partir de los planteamientos anteriores, se analizarán los eventos relacionados con la transición a la vida adulta en conjunto con algunos elementos que configuran dicho proceso; sin embargo, dadas la complejidad de estos eventos sociales y la heterogeneidad regional de México, el análisis se limita a una entidad federativa que ofrece características poblacionales particulares: la Ciudad de México3. Los y las habitantes de la Ciudad de México gozan de niveles de bienestar y de acceso a bienes y servicios que, en general, son mayores a los de otras regiones del país; esto incluye el acceso a los servicios educativos, por lo cual los niveles de escolaridad de esta Ciudad son los más elevados del país: 11,5 años promedio de escolaridad en personas mayores a 15 años, en contraste con 7,8 años en Chiapas4. Por otro lado, la Ciudad de México es un punto importante de atracción y de expulsión de migrantes internos. Durante el siglo XX, se consagró como el centro económico y financiero del país, ya que ofreció oportunidades laborales en diversos mercados e incrementó su infraestructura en educación, sector salud, cultura y comunicaciones.

No obstante, las generaciones nacidas entre 1960 y 2000 también experimentaron grandes cambios socioeconómicos, tales como la institucionalización del acceso a los servicios médicos, cambios en la política de población, movimientos sociales, urbanización, contaminación y constantes ciclos económicos de inestabilidad. Dicho contexto impulsó que las familias desarrollaran estrategias de supervivencia en un período de acelerado crecimiento poblacional.

En 1970, su población era de 6,9 millones de habitantes y en 2010 pasó a 8,9 millones (INEGI, 2020). A partir de 1950, el crecimiento demográfico de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) empezó a extenderse a los alrededores del Estado de México, y perdió peso proporcionalmente la población del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), pasando de 75,7% de la población del ZMCM en 1950 a 19,5% en 1980 (Schteingart, 1988). Esa tendencia ha llevado a que la población de la ZMCM se concentre cada vez más en el Estado de México.

En 2020, la Ciudad de México fue la segunda más poblada de América Latina (después de São Paulo); cuenta con 9,3 millones de habitantes y los municipios conurbados del Estado de México tienen 12,9 millones de habitantes (INEGI, 2020; Covarrubias, 2000, citado Secretaría de Medio Ambiente, 2010). Se ha observado, como consecuencia de estos crecimientos diferenciados, que la población de la Ciudad de México se ha consolidado sobre la base de una importante heterogeneidad social, y que las poblaciones más desfavorecidas del Estado de México han vivido una fuerte segregación social (Schteingart, 1988; Garza, 2010).

Asimismo, el Censo de Población y Vivienda 2020 destaca los importantes flujos de migración interna intrametropolitana entre la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México5 (ZMVM) (PUEC-UNAM, 2012).

Datos y métodos

Como fuente de información, se utiliza la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER-2017), la más reciente relevada en México, después de las EDER de 1998 y de 2011. Las EDER innovaron con la observación longitudinal de las biografías de una muestra representativa de hombres y de mujeres, atendiendo temas novedosos (Zavala et al., 2021). La EDER de 2017 es representativa de las personas que residen en cada una de las 32 entidades federativas (INEGI, 2018b, p. 3).

La información longitudinal de la EDER de 2017 proporciona las historias de vida de las generaciones según el sexo, nacidas en el período 1962-1997. En este artículo se analizan las transiciones de entrada a la vida adulta según características seleccionadas: el origen social, el nivel de escolaridad, la entidad donde nació y las cohortes de nacimiento (o generaciones). Se usan los conceptos del curso de vida, tales como las transiciones y trayectorias (Zavala et al, 2021, pp. 3-5), destacando el estudio de la primera deserción escolar6, primer empleo de al menos un año, emancipación residencial (corresponde a la primera salida del hogar parental de al menos un año), primera unión y primer nacimiento.

La población objeto de estudio reside en la Ciudad de México durante el año 2017 y corresponde a los grupos de nacidos en los años 1962-1966, 1968-1972 y 1978-1982. Sus trayectorias son analizadas retrospectivamente desde su año de nacimiento hasta que alcanzan los 30 años, permitiendo así la comparación de una misma duración en los tres grupos de generaciones.

La escolaridad se mide con el último nivel aprobado (año y grado); está clasificada en tres niveles: baja, media y alta. Los niveles de escolaridad baja van hasta la secundaria; la escolaridad media, hasta la preparatoria terminada; la escolaridad alta, desde la licenciatura hasta el doctorado (INEGI, 2018a). Las desigualdades sociales se evalúan con el Índice de Orígenes Sociales (IOS) de la EDER, que “mide en una escala centílica la posición socioeconómica relativa de cada persona con respecto a los miembros de su cohorte de nacimiento; es un indicador bastante robusto de la ubicación de las familias de origen en la estratificación social” (Coubès, Solís y Zavala, 2016, p. 30). Este índice se encuentra en la base “Hoja de Vida” de la EDER de 2017 y usamos la clasificación en terciles del IOS. La entidad de nacimiento es dicotómica: nació fuera o en la Ciudad de México.

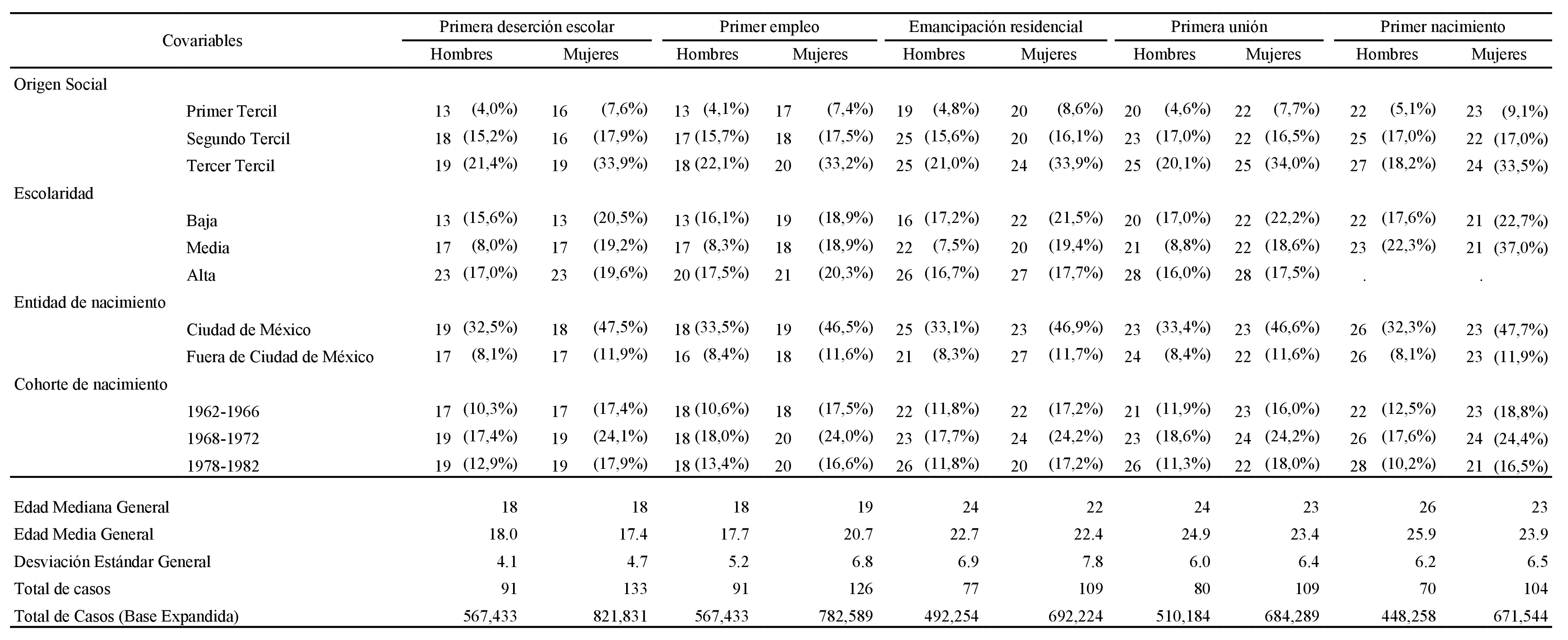

El objetivo del estudio es identificar si existen diferencias en la intensidad y el calendario de las transiciones, según las variables explicativas. En una primera parte7, se exploran de manera descriptiva las edades medianas de transición para cada evento de la TVA (Tabla 1).

En una segunda parte8, un análisis de secuencias proporciona una perspectiva holística para analizar las trayectorias de vida como una unidad conceptual (Brzinsky-Fay y Kohler, 2010). En este enfoque, se define una trayectoria como un listado clasificado de estados, donde su total, su orden, el tiempo de permanencia de “ego” en cada uno de ellos y los patrones de frecuencias son funciones del tiempo (Robette, 2021, p.5). También se analiza la similitud de las trayectorias para construir una tipología de los patrones.

Los estados9 considerados para el análisis de secuencias corresponden a los cinco eventos de TVA (Hogan y Astone, 1986): salir de la escuela, entrar al mercado de trabajo, dejar de corresidir con la familia de origen, formar una primera unión y tener un primer nacimiento. Esta metodología permite resumir la complejidad del comportamiento poblacional; asimismo, da pie a la segmentación de estratos poblacionales con cursos de vida y características sociodemográficas similares.

Para la realización del análisis de secuencias es necesario aplicar un algoritmo que permita calcular la similitud o disimilitud (distancia) de cada secuencia frente al resto, frente a otra secuencia considerada normativa, o frente a una modal.

El algoritmo utilizado fue el análisis de alineación óptima (OMA por sus siglas en inglés). OMA alinea las secuencias en pares y calcula el costo de transformar cada secuencia en su referencia, tomando como base las operaciones que deban llevarse a cabo (borrar o insertar estados). Cada operación de transformación tiene un costo; el OMA calcula iterativamente los costos de todas las combinaciones de operaciones posibles y la solución del algoritmo es el menor costo total de transformación de cada secuencia. Esta solución se integra a una matriz de distancias (Abbot y Tsay, 2001).

El procesamiento de datos y la ejecución del OMA se realizó por medio del Lenguaje R (R Core Team, 2020). El OMA fue realizado considerando una matriz de costos de sustitución constante; una vez obtenidas las medidas de similitud, se aplicó un análisis cluster no jerárquico (k-medias). Como resultado se obtuvieron tres tipologías que concentran la información de los eventos de TVA.

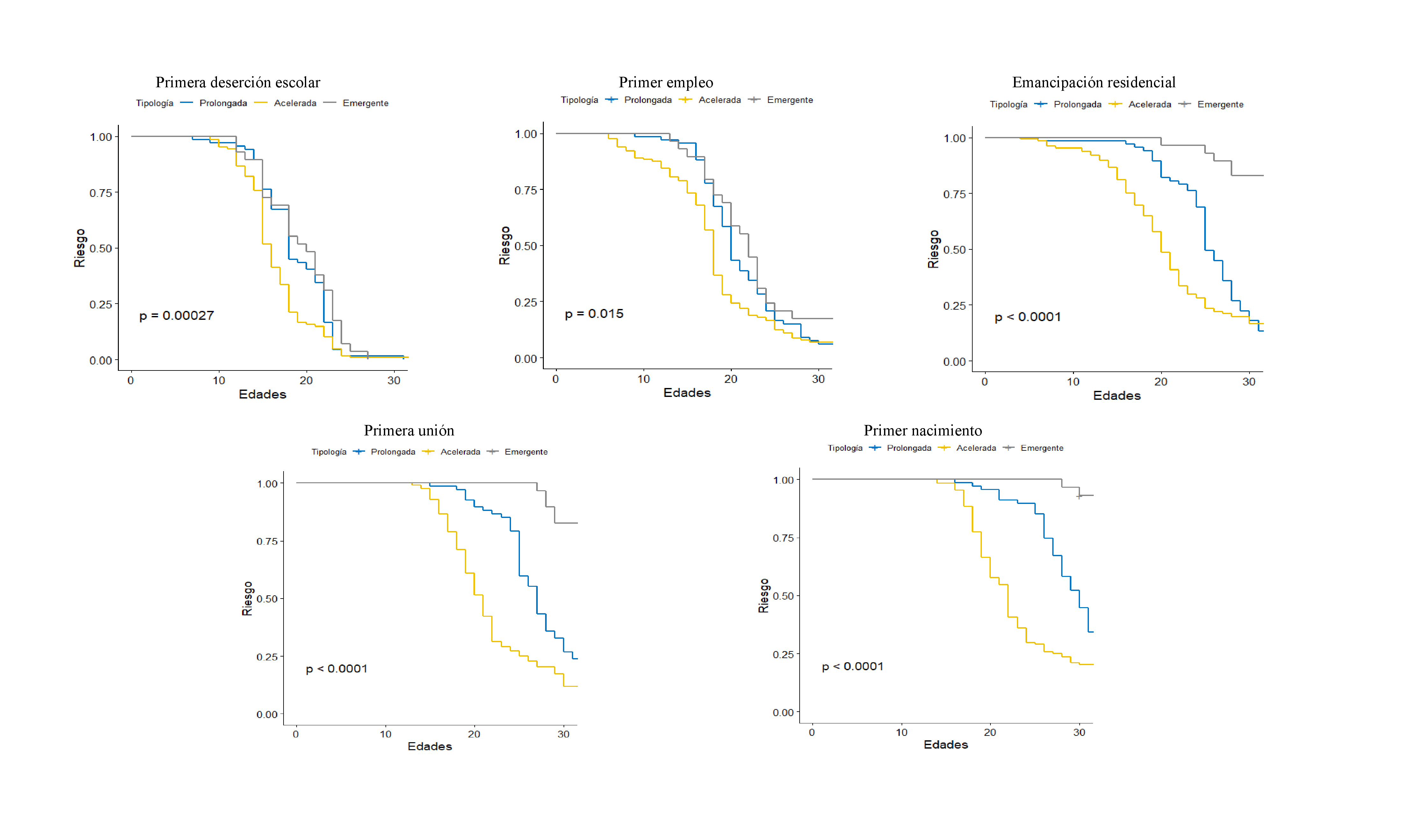

Se complementa el análisis de las tipologías con modelos paramétricos y no paramétricos. Por una parte, se estudió la intensidad y el calendario mediante curvas Kaplan Meier en tiempo discreto para cada evento de la TVA, contrastando las tipologías obtenidas en el análisis de secuencias, con la finalidad de declarar las diferencias estadísticas utilizando pruebas logrank. Finalmente, se analiza la influencia sobre las tipologías identificadas según el sexo, el origen social, el nivel de escolaridad, la experiencia migratoria hacia la Ciudad de México y las cohortes de nacimiento; posteriormente, esta relación se analiza por medio de regresiones logit.

Eventos de transición a la vida adulta en la Ciudad de México

Diversos estudios sociodemográficos han analizado las TVA en México desde el enfoque de los cinco eventos, con datos diferentes según el tiempo y el espacio (Coubès y Zenteno, 2005). El inicio de la vida laboral y la salida de la escuela parecen ser las transiciones detonantes, a juzgar por su prevalencia; en particular, la entrada al mercado laboral no es una opción para muchas personas jóvenes, ya que las crisis económicas y los contextos sociales adversos son catalizadores para el ingreso temprano a la fuerza laboral (Echarri y Pérez, 2016). Un primer ejercicio descriptivo, con los datos de la EDER 2017, de las edades medianas para cada uno de los eventos segmentado por sexo, sugiere la postergación de las transiciones familiares (Cuadro 1)10.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). EDER 2017.

Primera deserción escolar

Los esfuerzos en el avance educativo a lo largo del tiempo se relacionan con cambios a nivel personal y familiar, valorando la asistencia escolar prolongada. Partiendo de esa hipótesis, el abandono escolar en edades tempranas limita las oportunidades en otros ámbitos como el trabajo, la residencia, la formación de uniones, etc. (Sen, 1998; Rabell y Murillo, 2016). Resulta interesante el estudio de la primera deserción escolar de las generaciones nacidas de 1962 a 198211, ya que de 1950 a 1980 se presentó una expansión de la escolaridad, con el desarrollo de las políticas públicas para prolongar la escolaridad de niños y niñas en todo el país. A fines del estudio, se consideró únicamente la edad de la primera deserción escolar, a pesar de que hay individuos que, debido a los virajes del curso de vida, retoman sus estudios en años posteriores; de lo contrario, seleccionar la edad de la deserción escolar definitiva mezclaría trayectorias de escolaridad con gran heterogeneidad.

La estadística descriptiva (Cuadro 1) permite identificar el calendario de la primera deserción escolar y se observan tanto similitudes como contrastes entre hombres y mujeres. Los resultados apuntan que, en el origen social bajo y medio, se abandona el sistema educativo a edades más tempranas que en el origen social alto, sin diferencias entre las mujeres de origen social bajo y medio.

Un hallazgo no tan evidente es que las edades medianas de deserción para los niveles de escolaridad son 13, 17 y 23 años respectivamente para los dos sexos. Si se ajustan estas edades al sistema educativo mexicano, estos resultados sugieren que, mayoritariamente, las personas con bajo nivel educativo abandonan sus estudios durante la secundaria, las personas con nivel educativo medio abandonan sus estudios durante la preparatoria/bachillerato y las personas con niveles altos de educación culminan sus estudios universitarios. Por otra parte, si se analiza la salida de la escuela diferenciando por lugar de nacimiento, se observa que los varones no nacidos en la Ciudad de México abandonan la escuela a edades más tempranas que los nacidos allí, así como las mujeres hasta los 19 años (edades medianas de 17 y 18 años respectivamente).

Al observar las cohortes de nacimiento, se muestra un mismo patrón según el sexo. Las edades medianas tienden a incrementarse con los años de nacimiento de las generaciones para ambos sexos. En resumen, la edad mediana de la salida de la escuela aumenta con los orígenes sociales, el nivel de escolaridad y las cohortes de nacimiento más recientes, sin diferencias por sexo por regla general, salvo entre los oriundos de la Ciudad de México (19 años en los varones y 18 años en las mujeres) y los primeros dos terciles del índice de origen social (primer tercil: 13 años en los varones y 16 años en las mujeres; segundo tercil: 18 años en los varones y 16 años en las mujeres).

Primer empleo12

El inicio de la vida laboral es un factor determinante de la capacidad de las personas jóvenes para ser económicamente productivas (Pérez, 2006). Según Nilsson y Atrandh (1999), el empleo, además de ser de suma importancia como fuente de obtención de recursos, sitúa al individuo en un plano de responsabilidad que funciona como catalizador para otras transiciones tales como la primera deserción escolar y la emancipación (primera salida del hogar parental, o sea el momento en que se deja de vivir en la casa de la familia de origen). También determina las transiciones familiares y reproductivas (primera unión, primer nacimiento).

Los datos del Cuadro 1 indican que la transición al primer empleo13 en la Ciudad de México se produce más tempranamente en el primer tercil (edades medianas a los 13 y 17 años para hombres y mujeres respectivamente) y el segundo tercil (17 y 18 años para hombres y mujeres respectivamente) del IOS, y con posterioridad en el tercer tercil (18 y 20 años para hombres y mujeres respectivamente).

Se distinguen claramente las tres categorías de origen social para ambos sexos, con una postergación del primer empleo en el origen social alto. En cuanto al comportamiento diferenciando por nivel educativo, se observa que los niveles bajos transitan de manera más temprana al primer empleo (edades medianas de 13 y 19 años para hombres y mujeres respectivamente). Posteriormente, los niveles educativos medios (17 y 18 años respectivamente) y finalmente los niveles educativos altos ingresan al mercado laboral a los 20 y 21 años (hombres y mujeres respectivamente). Estas edades son ligeramente posteriores a las edades medianas calculadas para la primera deserción escolar, lo cual sugiere la relación entre transiciones, en las que las y los jóvenes abandonan el sistema escolar para ingresar después al mundo laboral.

La inserción al mundo laboral varía según el lugar de nacimiento. Se observa que, para ambos sexos, los individuos nacidos fuera de la Ciudad de México la transitan a edades más tempranas, en comparación con los nacidos en esa Ciudad.

Las cohortes de nacimiento presentan diferencias por sexo. Entre los hombres, la edad mediana es de 18 años en las tres cohortes analizadas. Para el caso de las mujeres, hay diferencias entre las distintas cohortes: se observa que las nacidas en 1962-1966 entran al mercado laboral a edades menores que las nacidas en cohortes posteriores. Asimismo, las nacidas en 1968-1972 y 1978-1982 no presentan diferencias respecto a la edad de entrada al primer empleo.

Los resultados en la edad de la primera inserción al mercado laboral a lo largo del tiempo señalan un incremento específicamente femenino, conforme ha aumentado su nivel de escolaridad y su índice de origen social.

Emancipación residencial

En estudios anteriores se ha señalado que la emancipación residencial14 es un evento relacionado con la entrada a la unión conyugal (Coubès y Zenteno, 2005, Echarri, 2004). Sin embargo, estudios recientes de los cambios en los patrones de transición a la vida adulta han mostrado que se presenta un calendario más tardío y heterogéneo en la independencia, debido principalmente a la prolongación de los estudios, al costo de la vida y a las crecientes dificultades para ingresar a los mercados de trabajo (Mier y Terán et al., 2016; Solís, 2016).

El estudio de la salida del hogar parental se complejiza según los contextos específicos de las poblaciones. En México, la transición a la primera unión no necesariamente implica una residencia independiente, ya que es frecuente que las parejas recién unidas corresidan con sus padres, suegros u otros parientes (Echarri, 2004). Solís estudió las trayectorias de emancipación familiar en México utilizando la EDER-2011 y demostró que la proporción de personas que se emancipan mediante la unión ha decrecido, sobre todo entre los varones. Sin embargo, esto no ha dado lugar al incremento de la emancipación residencial en soltería, como ocurre en algunos países de Europa Occidental y Estados Unidos, sino que las personas se quedan más tiempo viviendo en la casa parental (Solís, 2016).

En el Cuadro 1, se observan diferencias en las transiciones a la emancipación residencial según las variables analizadas. En el caso del IOS, tanto hombres como mujeres de origen social bajo se emancipan a edades más tempranas, pero no se observan diferencias en las edades de emancipación de los varones con origen social medio y alto. Por el contrario, el origen social alto retrasa la edad de emancipación femenina en comparación con los orígenes sociales más bajos.

El nivel de escolaridad también influye sobre la emancipación. Se observa, para hombres y mujeres respectivamente, que los niveles bajos de escolaridad implican una edad más temprana de transición a ese evento: las medianas son respectivamente de 16 y 22 años. Por el contrario, niveles altos de escolaridad retardan significativamente la emancipación (con medianas de 26 y 27 años). También se observa, en ambos sexos, que las personas nacidas fuera de la Ciudad de México han salido de casa de sus padres a edades más tempranas, en comparación con las nacidas en la Ciudad de México.

Las diferencias por cohorte de nacimiento son difíciles de apreciar, sobre todo entre las mujeres, lo cual implicaría que no hubo cambios significativos en la edad de emancipación a lo largo del tiempo. En el caso de los hombres se aprecia que los nacidos en 1978-1982 tienden a postergar la emancipación, lo que confirma que, entre las generaciones más jóvenes, los hombres permanecen más tiempo en casa de sus padres.

Es notable observar los pocos cambios en la edad de salida de la casa familiar de origen entre los grupos de generaciones de mujeres, a pesar de las diferencias según los niveles de escolaridad, experiencia migratoria y los índices de origen social. Además, en esta transición, no se observan diferencias entre los varones y las mujeres, salvo en las generaciones más jóvenes (1978-1982).

Primera unión

En la mayoría de las ocasiones, la primera unión marca el inicio de la vida reproductiva y la formación de un nuevo núcleo familiar (Martínez Salgado y Tapia, 2017). La edad a la primera unión determina los niveles de la fecundidad, especialmente en los contextos de bajo control natal. Si no se limita la fecundidad con métodos anticonceptivos, el período de exposición al riesgo de tener nacimientos está determinado por el momento en que inicia la unión (Knodel, 1983). Además, según Coale (1992), la variación de la edad a la primera unión es un indicador de las diferencias de género a lo largo del tiempo y según los grupos sociales y culturales.

En la mayoría de los casos, las mujeres entran en unión más rápidamente que los varones. Sin embargo, al caracterizar por nivel de origen social, la transición a la primera unión en los orígenes sociales bajos y medios es bastante similar en ambos sexos y se retrasa claramente en los orígenes sociales altos (Cuadro 1). Las edades medianas masculinas son respectivamente de 20 y 25 años en el primer y el tercer tercil del IOS, y de 22 y 25 años en las mujeres.

Las diferencias por nivel educativo también confirman las desigualdades sociales en la edad de entrada a la primera unión. En el caso de los hombres, los de niveles bajos y medios de escolaridad transitan a la primera unión de manera temprana, a los 20 y 21 años. Por el contrario, las trayectorias de unión femeninas con niveles bajos y medios de escolaridad transitan más tarde a la primera unión (22 años). Los niveles altos de escolaridad retrasan, en mayor medida, la entrada a la unión para ambos sexos, con una edad mediana de 28 años.

Con respecto a la migración, a nivel descriptivo se observa un patrón que llama la atención: los hombres migrantes retrasan la edad de entrada en unión, mientras que en las mujeres ocurre a edades más jóvenes. Sin embargo, los nacidos en la Ciudad de México transitan a la unión a una edad media de 23 años, independientemente del sexo.

Al comparar las cohortes de nacimiento, se ven efectos diferenciados por sexo. Se observa un aumento progresivo en la edad a la primera unión masculina; los nacidos en 1962-1966 transitan más temprano a la primera unión (edad mediana de 21 años) comparados con las cohortes de nacimiento más recientes (23 y 26 años respectivamente). En el caso de las mujeres, la transición a la primera unión no muestra cambios a lo largo de las generaciones, aunque las edades medianas indican que las mujeres nacidas en 1968-1972 se unieron a los 24 años (un año de incremento en comparación con las nacidas en 1962-1966), pero las nacidas en 1978-1982 contrajeron su primera unión a los 22 años, sensiblemente más temprano.

En resumen, a la par de las desigualdades sociales significativas, según el índice de origen social y el nivel de escolaridad, los varones de las generaciones más jóvenes retrasaron efectivamente su edad de entrada a la primera unión; pero no fue el caso de las mujeres más jóvenes, cuya precocidad es una interrogante.

Primer nacimiento

La edad al primer nacimiento, además de estar estrechamente relacionada con otros eventos de la transición a la vida adulta, como la entrada a la unión conyugal y la emancipación residencial, en el caso específico de la paternidad o maternidad temprana también se asocia con edades tempranas de deserción escolar y de primer empleo. Se ha demostrado que, en niveles bajos de escolaridad, hay mayor presencia de madres jóvenes (Welti, 2005). En el contexto mexicano, Echarri y Pérez (2007) indicaron que la edad al primer nacimiento ocurre más tarde que otros eventos; sin embargo, estos autores identificaron diferencias por sexo y lugar de residencia.

En el caso de la Ciudad de México, los resultados de la EDER-2017 coinciden con los resultados de Echarri y Pérez (2007), puesto que las edades medianas de transición al primer nacimiento son mayores comparativamente con las demás transiciones y, asimismo, las diferencias por sexo se hacen presentes (Cuadro 1).

Los varones de origen social bajo entran a la paternidad a edades más tempranas (22 años) que los de origen social medio (25 años); el origen social alto retrasa significativamente la entrada a la paternidad (27 años). No hay una diferencia clara entre las mujeres de orígenes sociales bajos y medios (23 y 22 años respectivamente), pero las diferencias se incrementan con las mujeres de orígenes sociales altos, las cuales retrasan su primer nacimiento a los 24 años.

Según el nivel de escolaridad, se observa que los hombres con niveles bajos transitan más temprano a la paternidad que los varones con niveles medios. En el caso de las mujeres, aquellas con escolaridad baja y media son igualmente propensas a iniciar la maternidad a los 21 años. En los niveles altos de origen social, no alcanzan la edad media ni los varones ni las mujeres.

No se observa diferencia en la transición a la paternidad entre los varones nacidos y no nacidos en la Ciudad de México (26 años); caso similar para las mujeres, sin diferencia según su experiencia migratoria (23 años). Sin embargo, la diferencia es sensible si se compara la entrada a la paternidad con la entrada más temprana a la maternidad.

Entre las cohortes de nacimiento, se observan efectos diferenciados por sexo. Los hombres nacidos en 1962-1966 transitan a la paternidad a edades más tempranas, comparados con las cohortes de nacimiento más recientes: la edad mediana de entrada a la paternidad es de 22 años en los nacidos en 1962-1966 contra 28 años en los que nacieron en 1978-1982.

El caso de las mujeres es particular: al igual que en la transición femenina a la primera unión, la entrada a la maternidad no muestra cambios claros en las generaciones. Las edades medianas de entrada a la maternidad pasan de 23 años en las mujeres nacidas en 1962-1966, a 24 años en las generaciones 1968-1972 y bajan a 21 años entre las que nacieron en 1978-1982. Este comportamiento señala que la primera maternidad sigue ocurriendo a edades tempranas en la Ciudad de México, incluso entre las mujeres de las generaciones jóvenes.

Tipologías de transiciones a la vida adulta en la Ciudad de México

La manera en que las personas residentes en la Ciudad de México en 2017 abordan conjuntamente sus eventos biográficos, construyendo de esa manera los distintos patrones de trayectorias de transición a la vida adulta, se combinan con las evoluciones de los contextos demográficos y sociales. En el período analizado, se experimentaron cambios sociales, como la entrada masiva a las escuelas secundarias de las niñas y de los niños, y el incremento significativo de la participación femenina en el mercado laboral, entre los más importantes. La Ciudad de México experimentó períodos de crecimiento y de estancamiento económico (Tuirán, 1993), así como incrementos importantes en la población: entre 1960 y 1980 aproximadamente, aumentó la población de 4,9 a 8,8 millones de habitantes15. También tuvo lugar la puesta en marcha de los programas gubernamentales de planificación familiar, a finales de la década de 1970, que repercutieron sobre las trayectorias reproductivas de las cohortes nacidas a partir de 1960 (Mier y Terán et al., 2016). En conjunto, se espera que los distintos virajes del contexto social mencionado se reflejen en las trayectorias familiares y laborales de los tres grupos de cohortes de nacimiento analizadas.

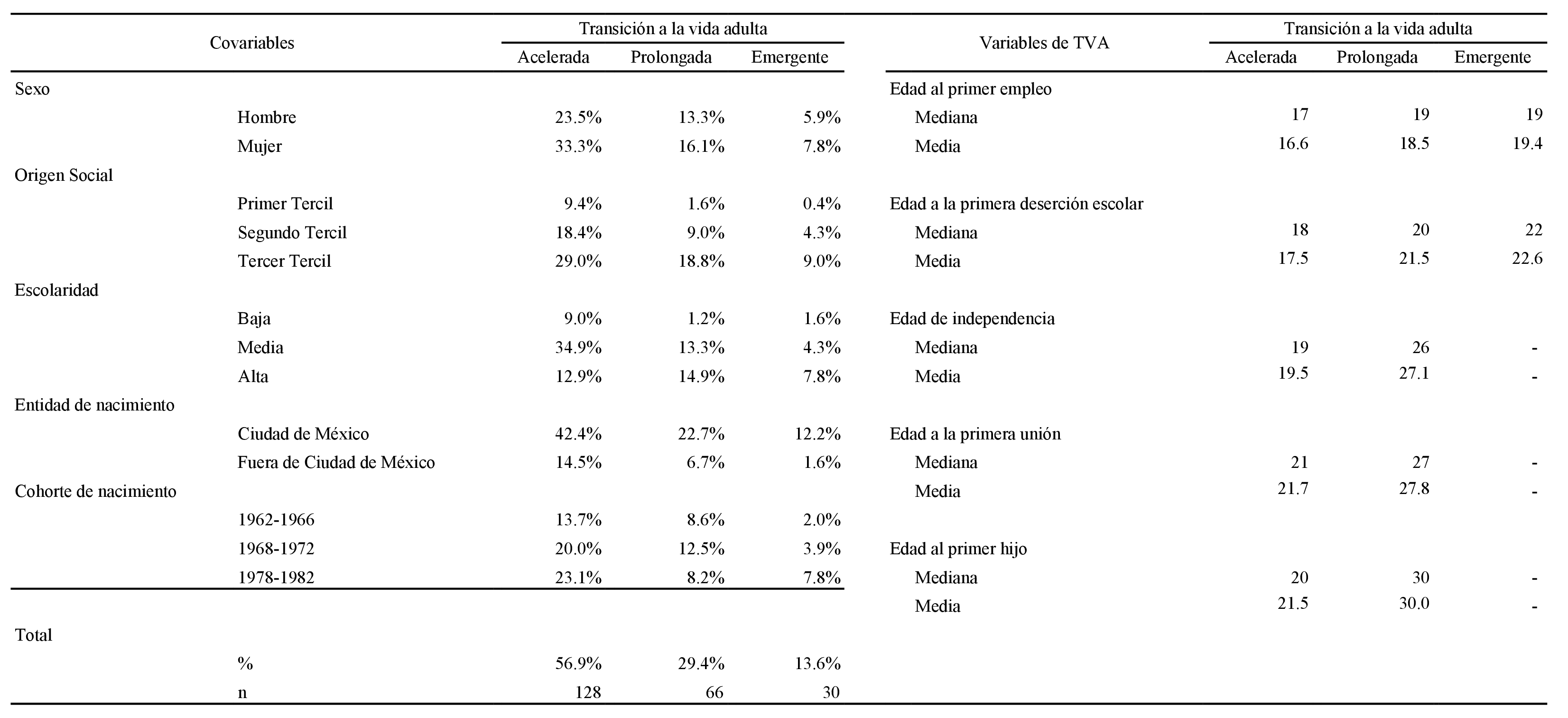

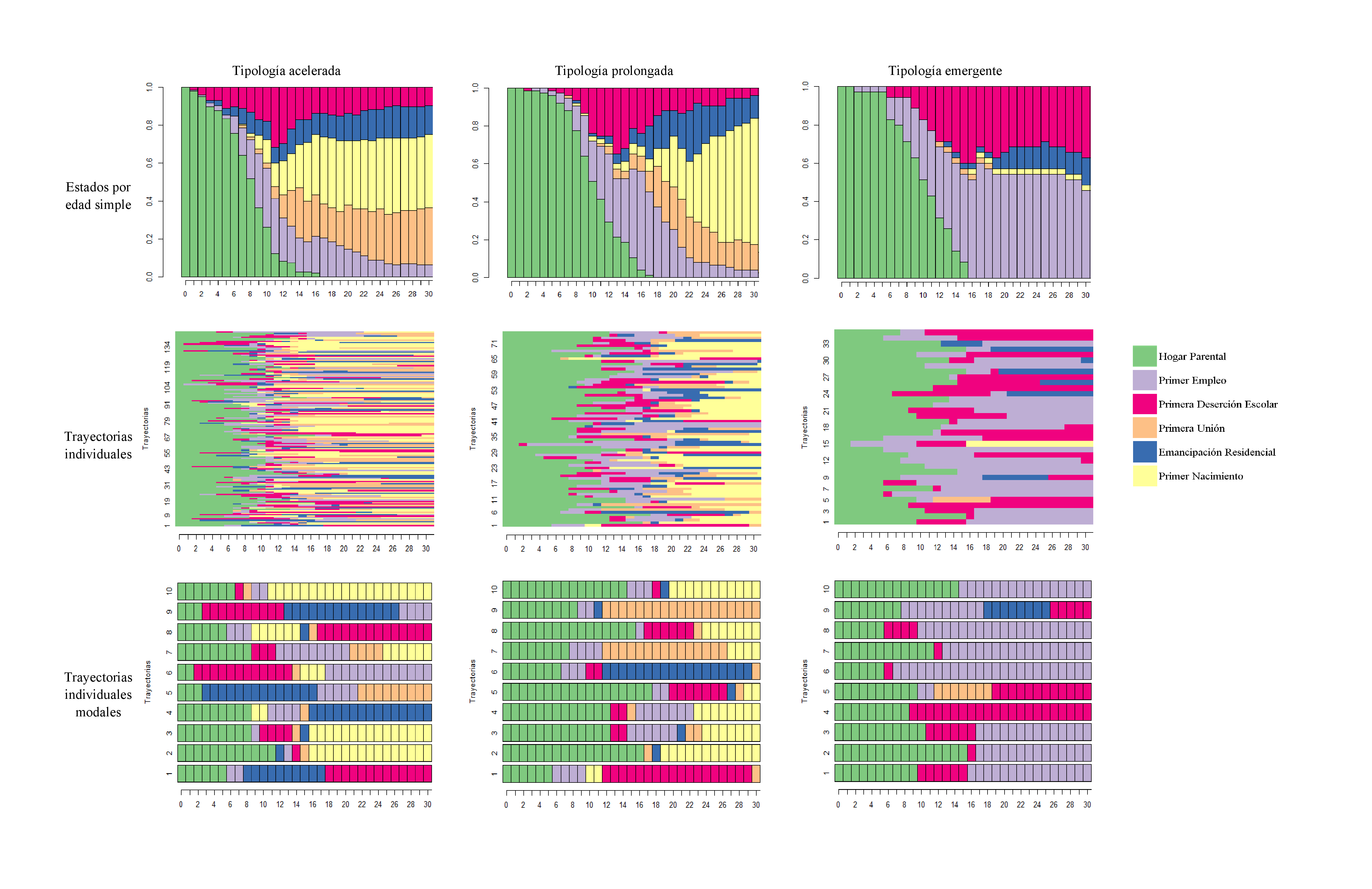

Los resultados del análisis de secuencias llevado a cabo con los datos de la EDER 2017 de la población de la Ciudad de México, proporcionan una tipología de las trayectorias de entrada a la vida adulta, identificando tres claros patrones: las personas que aceleran sus etapas de transición en edades tempranas, las que las prolongan más pausadamente, y las que viven un modelo de transición a la vida adulta “emergente”. Se toma el concepto psicológico de la “adultez emergente”, definida por Jeffrey J. Arnett, como una etapa de la vida entre los 18 y los 25 años, en la cual hay una alta satisfacción y conformidad consigo mismo. Se distingue por una mayor formación educativa, nuevas formas de corresidencia, retraso de la maternidad, movilidad social y cambios de valores (Arnett, 2000).

Los resultados del análisis de secuencias se ilustran mediante histogramas de estados a cada edad simple y trayectorias individuales que muestran la secuencia y duración de los estados, además de las trayectorias individuales con mayor frecuencia. En la parte superior de cada uno de los gráficos, se presenta el nombre asignado a cada patrón: transición acelerada, transición postergada y transición emergente (Gráfico 1)16.

Además, para estimar la edad mediana de transición a cada evento, para cada tipología se generaron curvas de sobrevivencia Kaplan-Meier (Gráfico 2); la comparación de las curvas se realizó utilizando pruebas logrank. En conjunto, las medidas resumen de ambos análisis y estadísticos descriptivos de las tipologías se presentan en el Cuadro 2.

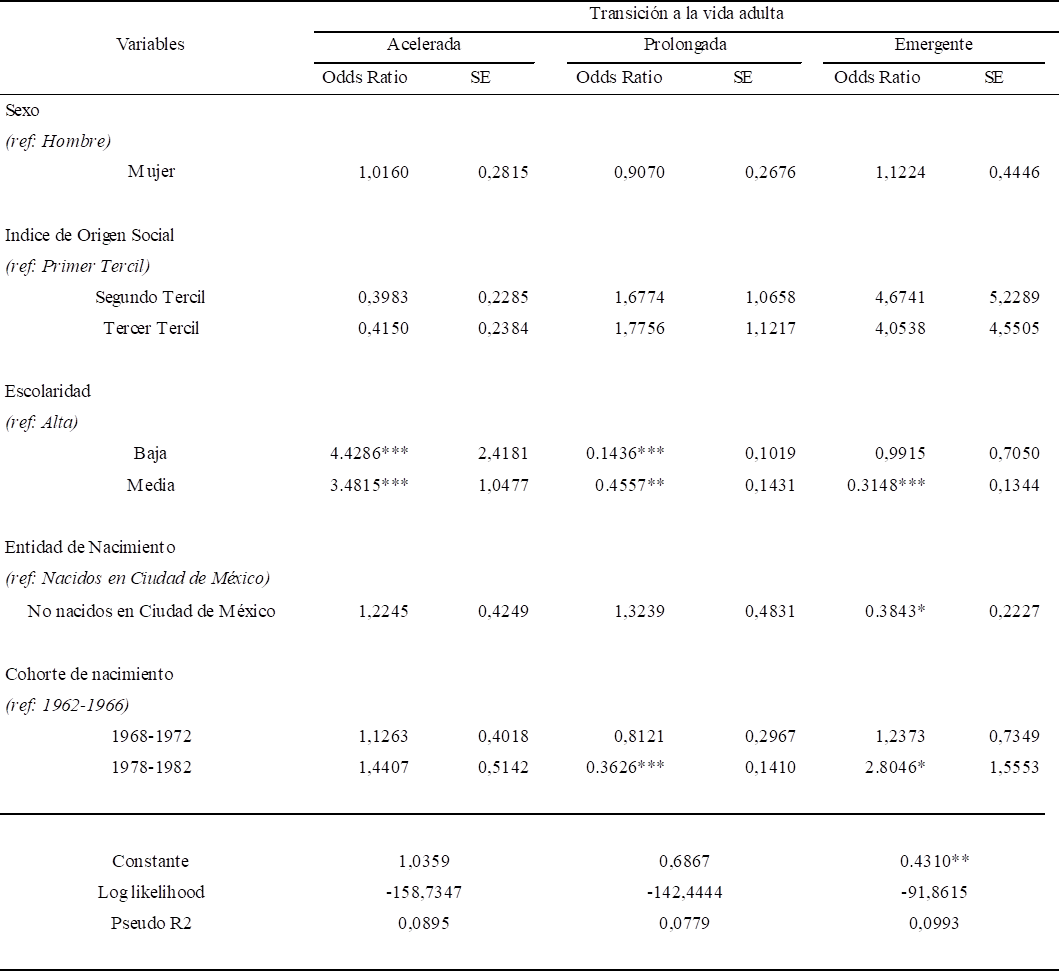

Finalmente, en el Cuadro 3 se muestran los resultados de tres modelos logit, realizados con el propósito de lograr un acercamiento preciso a la interacción entre las desigualdades sociales y los distintos eventos de la transición a la vida adulta. Se estima la probabilidad de experimentar cada trayectoria tomando como referencia las condiciones biográficas y demográficas.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). EDER 2017.

Gráfico 1

Tipología de transición a la vida adulta: acelerada, prolongada y emergente. Ciudad de México. Año 2017

Fuente: elaboración propia sobre la base de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). EDER 2017.

Gráfico 2

Curvas de supervivencia de cada evento de TVA por tipología. Ciudad de México. Año 2017

Fuente: elaboración propia sobre la base del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). EDER 2017.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). EDER, 2017.1 ***p<0.001, **p<0.01, p<0.1

Transición a la vida adulta acelerada

Quienes siguieron este patrón de transición salieron de la escuela a una edad mediana de 17 años y, a los 20 años, la mitad había tenido el primer hijo (Cuadro 2). Los eventos transicionales ocurren de manera temprana, lo cual es fácil de identificar en el histograma de estados (Gráfico 2), pues las proporciones de los eventos se mantienen prácticamente constantes a partir de los 14 años. Como era de esperarse, los eventos detonantes de la transición son la deserción escolar y el primer empleo. De los tres tipos de transición, esta se distingue por el calendario tan temprano y la velocidad con la que se suceden los eventos de la transición a la vida adulta. Además, cabe recalcar que la entrada a la maternidad/paternidad ocurre en varias de las trayectorias más frecuentes (Gráfico 2) y que la edad mediana es de 20 años, un año antes que la edad mediana a la primera unión de 21 años (Cuadro 2).

Las personas que siguieron esta trayectoria son mayoritariamente mujeres de escolaridad baja y media, originarias de la Ciudad de México, nacidas en los dos grupos de generaciones más recientes (Cuadro 2). Asimismo, esta trayectoria presenta la mayor cantidad de casos (56%) y, dada la representatividad de la encuesta, se podría inferir que aproximadamente la mitad de la población de Ciudad de México, nacida en las cohortes más recientes, vivió una transición a la vida adulta acelerada. De manera general, esta TVA dura 5 años: las personas comienzan a los 17 años con su primer empleo y, aproximadamente, cada año viven un evento y finalizan a los 21 años con su primera unión.

El modelo logístico indica que un factor determinante para el seguimiento de ese tipo de transición es el nivel de escolaridad, pues un nivel medio conlleva un riesgo 3 veces mayor de experimentar una transición acelerada a la vida adulta en comparación con quienes alcanzan niveles altos de escolaridad; niveles bajos de escolaridad implican 4 veces más riesgo de transitar a la vida adulta de manera acelerada.

Transición a la vida adulta prolongada

La transición a la vida adulta prolongada es un patrón que se distingue principalmente por la postergación de las transiciones familiares. En este caso, la salida de la escuela y el primer empleo son los eventos detonantes de la vida adulta (eventos altamente relacionados). Posteriormente, ocurren de manera casi simultánea la emancipación residencial y la primera unión, de modo que se visualiza la unión como un medio de emancipación del hogar familiar de origen. Por otra parte, la entrada a la paternidad o maternidad es el evento que sucede en edades más avanzadas (a los 30 años) (Cuadro 2).

Las personas que transitan a la vida adulta de manera prolongada comienzan entre los 19 y 20 años con la deserción escolar y el primer empleo respectivamente, y experimentan el primer nacimiento a la edad mediana de 30 años. Es decir que los eventos ocurren en un rango de transición de 11 años (considerando las medianas), un período mucho mayor que el de la transición acelerada. Se observa una separación marcada entre el período de la salida de la escuela y de entrada al mercado de trabajo, y el período de los eventos familiares que son la emancipación residencial, la primera unión y el primer nacimiento. Las transiciones de tipo laboral ocurren a edades relativamente tempranas, mientras que las transiciones de tipo familiar empiezan con más de 6 años de diferencia en las edades medianas, y tardan 4 años (Cuadro 2). Eso indica que este grupo de personas de la Ciudad de México probablemente priorizaron la estabilidad económica, antes de iniciar su formación familiar.

En el patrón de transición prolongada se encuentran personas de ambos sexos (con una ligera proporción mayor de mujeres), en su mayoría de origen social alto y medio con escolaridad media-alta. Mayoritariamente, nacieron en la Ciudad de México entre 1968-1972 (Cuadro 2).

De acuerdo con el modelo logístico, el nivel de escolaridad es un factor preponderante en la transición prolongada, pues aquellas personas con niveles medios de escolaridad tienen un riesgo menor de transitar prolongadamente a la vida adulta, comparado con las personas de escolaridad alta (54% menos de riesgo). Las personas con niveles bajos de escolaridad son las que menos posibilidades tienen de experimentar este tipo de trayectoria (86% menos que las personas con niveles altos) (Cuadro 3).

Por otra parte, las personas pertenecientes a la cohorte 1978-1982, la más joven, cuentan con menos posibilidades de vivir una transición prolongada (64% menos que la generación de 1962-1966). El grupo de trayectorias de transición prolongada a la vida adulta representa casi la tercera parte (29,4%) de la muestra de los residentes en 2017 en la Ciudad de México, o sea una proporción muy significativa (Cuadro 2).

Transición a la vida adulta emergente

Este patrón se caracteriza por transiciones a los eventos familiares que no han ocurrido antes de los 30 años de edad. La mitad de las personas que conforman la trayectoria emergente iniciaron con su primer empleo a los 19 años o después, y la edad mediana a la salida de la escuela son 22 años, que coincide con la edad de término de la educación superior en México. Posteriormente, comienzan a buscar su independencia residencial aproximadamente a los 28 años (según el percentil 75 del Gráfico 2). En este período, esas personas jóvenes probablemente buscan una realización personal y una posición segura económica y socialmente, aplazando las responsabilidades de la unión y de la maternidad o paternidad (Cuadro 2).

En su mayoría, los individuos que experimentan una transición a la vida adulta emergente son hombres y mujeres con altos niveles de escolaridad, de orígenes sociales altos y medios, nacidos en la Ciudad de México, de las generaciones más recientes. Son generaciones jóvenes que retardan la formación de una unidad familiar y el inicio de la fecundidad, priorizando el desarrollo educativo y profesional (Cuadro 2).

El análisis de secuencias muestra que la emancipación residencial comienza a tomar importancia a partir de los 20 años en la trayectoria emergente. Por otra parte, la primera unión y el primer nacimiento son eventos que se visualizan en esa trayectoria en una proporción mínima (Gráfico 1).

El modelo logístico refuerza las premisas planteadas en los primeros análisis, pues sugiere que las personas nacidas fuera de la Ciudad de México tienen un riesgo menor de vivir una transición emergente (62% menor que las personas nacidas en la Ciudad de México). Además, se observa que las generaciones más recientes (1978-1982) tienen aproximadamente 3 veces más la posibilidad de experimentar este tipo de transición, en comparación con las generaciones más avanzadas (Cuadro 3).

Nuevamente, el nivel de escolaridad es una característica determinante; el modelo estima que las personas con escolaridad media tienen una menor probabilidad de experimentar una transición emergente (69% menos en comparación con aquellas personas con escolaridad alta) (Cuadro 3). Cabe hacer la mención de que este patrón fue el menos frecuente de las tres tipologías, seguido por 13,7% de la muestra (Cuadro 2). Asimismo, las curvas de supervivencia (Gráfico 2) soportan lo sugerido en los análisis de secuencias, pues esta tipología emergente presenta el menor riesgo de entrar a las transiciones de tipo familiar (emancipación residencial, primera unión, primer nacimiento).

A manera de conclusiones

A lo largo de la vida, las personas atraviesan por estructuras de desigualdad, en las cuales el género, el origen social y las condiciones socioeconómicas determinan sus oportunidades para forjar su trayectoria vital. Estudiar el curso de vida es de gran importancia para el conocimiento de la realidad sociodemográfica.

Los resultados de este trabajo aportan a la discusión de los cambios a través del tiempo en la dinámica poblacional de la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas de Latinoamérica, que derivan en la heterogeneidad de las configuraciones sociales, económicas y residenciales, en las cuales las familias adaptan sus trayectorias de vida. De manera análoga, las diferentes trayectorias y sus diferentes edades de transición aportan nuevos conocimientos sobre la población de la Ciudad de México. Este estudio coincide con estudios anteriores (Coubès y Zenteno, 2005), donde el origen social y el nivel educativo resultaron ser los factores que aceleran o retardan las transiciones en mayor magnitud, y donde se reflejan las desigualdades sociales, económicas y educativas, incluso en contextos recientes y con mayores oportunidades educativas y laborales como la Ciudad de México.

Los resultados también complementan otras dimensiones analizadas en trabajos anteriores, como los factores asociados a la deserción escolar temprana, incluyendo características por zonas del país (Brunet, 2016); en ese estudio, se muestra la relación entre las características socioeconómicas y sociodemográficas que ofrece el contexto geográfico, y sus resultados particulares apuntan a que el origen social y la generación tiene una importancia significativa sobre la trayectoria escolar (principalmente en las mujeres) (Brunet, 2016). Nuestro análisis de trayectorias permite inferir que las personas con una deserción escolar temprana tienen alto riesgo de tener una transición acelerada de su vida adulta.

Los resultados obtenidos señalan que la duración de la transición a la vida adulta entre los hombres se ha incrementado gradualmente en las distintas cohortes de nacimiento, de 5, 7 y 9 años para las generaciones 1962-1966, 1968-1972 y 1978-1982 respectivamente; mientras que, entre las mujeres, la duración tiende a reducirse paulatinamente, de 6, 5 y 2 años para las generaciones 1962-1966, 1968-1972 y 1978-1982 respectivamente (Tabla 1); este es un hallazgo interesante, pues confirma el resultado de las EDER anteriores que muestra que algunas generaciones de mujeres tienden a transitar a los eventos familiares a edades más tempranas en comparación con cohortes menos jóvenes.

No obstante, el principal hallazgo es la identificación de tres tipos de trayectorias, las cuales responden a la velocidad en que ocurre el paso hacia los cinco eventos que conforman las transiciones a la vida adulta. La tipología de eventos laborales y familiares también se ha explorado en México con análisis de secuencias. Mier y Terán et al. (2016) los analizaron con los datos de la EDER 2011. Identificaron 6 tipos de trayectorias que van desde la formación familiar temprana orientada al trabajo no asalariado hasta el retraso de la formación familiar. Si bien su trabajo describe un panorama general de la sincronía en ambos ámbitos, el familiar y el laboral, nuestro análisis reúne todos los eventos de la TVA e identifica 3 tipos de trayectorias. Esto es un indicio de la gran diversidad en los cursos de vida de los habitantes en la Ciudad de México, y resultaría de interés seguir la misma metodología con otras grandes ciudades de la región, contrastando las tipologías resultantes con las identificadas por Mier y Terán et al. (2016).

Por su parte, los resultados de este trabajo proporcionan evidencia empírica de una transición a la vida adulta emergente en la Ciudad de México. Este término, que surgió desde la psicología (Arnett, 2000), pareciera tener una tendencia poblacional en las generaciones femeninas más jóvenes, derivada de una mayor formación educativa, que promueve un enfoque en la autorrealización personal, como quedó evidenciado en los resultados de los modelos y nos lleva al segundo resultado principal: el impacto del nivel de escolaridad sobre la determinación de la transición a la vida adulta, ya que se evidencia que la mayor permanencia en el sistema educativo propicia un retraso en la formación familiar.

La Ciudad de México resulta un ambiente propicio para la tipología emergente, pues las diferentes estructuras de corresidencia, los retrasos de paternidad/maternidad, el costo de la vida y la competencia en el mercado laboral, entre otros factores, potencializan el aplazamiento de la emancipación residencial y de los eventos familiares. Se necesitan más estudios sobre la transición emergente para analizar el comportamiento de las generaciones más jóvenes y su interacción con el entorno y su curso de vida.

Este análisis sobre las transiciones a la vida adulta en la Ciudad de México contribuye con resultados originales, gracias al gran tamaño de la muestra de la EDER de 2017, que hace posible llevar a cabo investigaciones a nivel de entidad federativa (INEGI, 2018b). Sería importante hacer comparaciones entre los diferentes estados del país, lo que aportaría nuevos conocimientos sobre la sociedad mexicana. No obstante, hemos señalado algunas limitaciones en este estudio, debidas justamente al tamaño de la muestra, que resulta insuficiente al multiplicar las variables y las categorías (principalmente para ampliar el estudio de la tipología emergente), lo que obliga a aplicar con rigor los resultados estadísticos. A nivel internacional, este tipo de datos suele provenir principalmente de encuestas específicas o de los registros continuos de población, pero estos no existen ni en México ni en otros países latinoamericanos.

La comparación regional de resultados es muy importante; en este sentido, los hallazgos de este trabajo pueden ser contrastados con los de otras entidades del mismo país. Similar a lo realizado por Martínez Salgado (2023), que identifica variaciones a nivel regional, sería interesante emplear la metodología de tipologías aplicada en este trabajo con las regiones sur y norte de México, ya que varían según la categoría social (menos diversa y más temprana en categoría social baja del sur y más diversa y tardía en categoría social alta del norte).

Asimismo, las comparaciones internacionales también abonarían a la comprensión de la complejidad de este fenómeno en Latinoamérica, tal como lo señalan Gayet y Juárez (2014). Afortunadamente, se cuenta con un instrumento que permite el contraste de los resultados aplicando el mismo tratamiento. La EDER-CABA, levantada en Buenos Aires, presenta un diseño conceptual similar a la EDER-2017; además, coinciden en algunas generaciones y sus objetivos son equivalentes (EDER-CABA, 2021). Se han invertido esfuerzos en comparar la TVA entre ambas ciudades con las encuestas mencionadas, a nivel descriptivo (Zavala et al, 2021, pp. 3-5). Resultaría de interés profundizar las comparaciones, identificando las tipologías de Buenos Aires, y contrastar sus características con los resultados obtenidos en este trabajo.

Sin duda, la cooperación internacional de instituciones para la generación de información impulsa la estandarización y las buenas prácticas de métricas sociales. Actualmente, en América Latina, es una necesidad contar con información demográfica confiable, oportuna y universal; grupos enteros de personas siguen sin figurar en las estadísticas y no son medidos varios aspectos de la vida que merecen ser visibilizados.

Bibliografía

Abbot, A. y Tsay, A. (2001). Sequence Analysis and Optimal Matching Methods in Sociology. Review and Prospect. Sociological Methods and Research, 29(1), 3-33. https://doi.org/10.1177/0049124100029001001

Ariza, M. y De Oliveira, O. (2007). Familias, pobreza y desigualdad social en Latinoamérica: una mirada comparativa. Estudios demográficos urbanos, 22(1), 9-42. https://doi.org/10.24201/edu.v22i1.1292

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469-480. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469

Billari, F.C. (2001). Sequence analysis in demographic research. Canadian Studies in population, 28(2), pp. 439-458.

Brunet, N. (2016). Dejar la escuela en una perspectiva longitudinal micro-macro: marcas biográficas y contextuales. En M.-L. Coubès, P. Solís, y M. E. Zavala de Cosío (Coords.), Generaciones, cursos de vida y desigualdad social en México (pp. 339-368). El Colegio de México – El Colegio de la Frontera Norte.

Brzinsky-Fay, C. y Kohler, U. (2010). New Developments Sequence Analysis. Sociological Methods and Research, 38(3), 359-512. https://doi.org/10.1177/0049124110363371

Coale, A. J. (1992). Age of Entry into Marriage and the Date of the Initiation of Voluntary Birth Control. Demography, 29(3), 333-341. https://doi.org/10.2307/2061821

Coubès, M.L., Solís, P. y Zavala de Cosío, M. E. (Coords.). (2016). Generaciones, cursos de vida y desigualdad social en México. El Colegio de México – El Colegio de la Frontera Norte.

Coubès, M.L., Zavala de Cosío, M.E. y Zenteno R. (Eds.). (2005). Introducción. La Encuesta Demográfica Retrospectiva. En Cambio demográfico y social en el México del siglo XX: Una perspectiva de historias de vida (pp. 11-28). Cámara de diputados – Miguel Ángel Porrúa – El Colegio de la Frontera Norte – Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/cam_dem_soc_mex.pdf

Coubès, M.L. y Zenteno, R. (2005). Transición a la vida adulta en el contexto mexicano: una discusión a partir del modelo normativo. En M.L. Coubès, M. E. Zavala de Cosío y R. Zenteno, (Eds.), Cambio demográfico y social en el México del siglo XX: Una perspectiva de historias de vida (pp. 331-352). Cámara de diputados – Miguel Ángel Porrúa – El Colegio de la Frontera Norte – Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/cam_dem_soc_mex.pdf

Díaz, I. (2020). La no corresidencia parental durante la adolescencia y su influencia sobre la transición a la vida adulta; Un estudio de trayectorias y estados múltiples (N° de publicación 999695185602716) [Tesis de Maestría en Demografía, El Colegio de México]. https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10008153

Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. (2021) Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER CABA). Informe metodológico y primeros resultados. Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires.

Echarri, C. (2004). Las trayectorias de corresidencia en la formación de familias. En M.L. Coubès, R. Zenteno, y M. E. Zavala de Cosío (Eds.), Cambio demográfico y social en el México del siglo XX: Una perspectiva de historias de vida (pp. 395-428). Cámara de diputados – Miguel Ángel Porrúa – El Colegio de la Frontera Norte – Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/cam_dem_soc_mex.pdf

Echarri, C., y Pérez-Amador, J. (2007). En tránsito hacia la adultez: eventos en el curso de vida de los jóvenes en México. Estudios Demográficos y Urbanos, 22(1), 43-77. https://doi.org/10.24201/edu.v22i1.1293

Echarri, C., y Pérez-Amador, J. (2016). Dejando atrás la juventud: Cambios y continuidades. En A. M. Chávez, R. Corona Vázquez y C. J. Echarri (Eds.), Los Jóvenes mexicanos en la encrucijada de 2010, (pp. 31-66). UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

Elder, G. (1998). The Life Course as Developmental Theory. Child Development, 69(1), 1-12. http://www.jstor.org/stable/1132065

Ferraris, S. y Martínez Salgado, M. (2023). Desigualdad de género, informalidad laboral y trabajo no remunerado en México. En M. E. Zavala de Cosío y P. Seville (Coords.), La Odisea de las generaciones en México: de las historias de vida a los territorios (pp. 367-392). El Colegio de México.

Garza, G. (2010). La transformación urbana de México, 1970- 2020. En G. Garza y M. Schteingart (Coords.). Los grandes problemas de México. II: Desarrollo urbano y regional (pp. 31- 86). El Colegio de México.

Gayet, C. y Juárez, F. (2014). Transitions to adulthood in developing countries. Annual Review Sociology, 40 (521-538). http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-soc-071312-145709. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-052914-085540

Giorguli, S., y Angoa, M. A. (2016). Trayectorias migratorias y su interacción con los procesos educativos. En M.L. Coubès, P. Solís, y M. E. Zavala de Cosío (Coords.), Generaciones, cursos de vida y desigualdad social en México (pp. 369-402). El Colegio de México – El Colegio de la Frontera Norte.

Greene, M., y Biddlecom, A. (2000). Absent and Problematic Men: Demographic Accounts of Male Reproductive Roles. Population and Development Review, 26(1), 81-115. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2000.00081.x

Hogan, D. P., y Astone, N. M. (1986). The transition to adulthood. Annual Review of Sociology, 12, 109-130. https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000545

Incarnato, M. y Segade, A. (2018). La transición a la vida adulta de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales en Latinoamérica. Una experiencia de unión regional. Revista de debates latinoamericanos, 32. https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/Incarnato_Segade.pdf

INEGI (2018a). Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2017. Marco Conceptual. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825103590

INEGI (2018b). Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2017. Resultados completos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eder/2017/doc/eder2017_resultados_completa.pdf

INEGI (2020). Dinámica de la Población de la Ciudad de México. https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/dinamica.aspx?tema=meye=09

Knodel, J. (1983). Seasonal variation in infant mortality: an approach with applications. Annales de démographie historique, 208-230. http://www.jstor.org/stable/44384727

Martínez Salgado, M. (2023). Tiempo, espacio y origen social: Variaciones en el tránsito a la vida adulta en México. En M. E. Zavala de Cosío y P. Seville (Coords.), La Odisea de las generaciones en México: de las historias de vida a los territorios (pp. 259-284). El Colegio de México.

Martínez Salgado, M., y Tapia, R. (2017). Variación espacial de la unión conyugal de los jóvenes en México. Estudios Demográficos y Urbanos, 32(1), 131-161. https://doi.org/10.24201/edu.v32i1.1710

Mier y Terán, M., Videgain, A., Castro, N. y Martínez Salgado, M. (2016). Familia y Trabajo: Historias entrelazadas en el México Urbano. En M.L. Coubès, P. Solís, y M. E. Zavala de Cosío (Coords.), Generaciones, cursos de vida y desigualdad social en México (pp. 313-336). El Colegio de México – El Colegio de la Frontera Norte.

Mora, M. y De Oliveira, O. (2014). Desafíos y paradojas. Los jóvenes frente a las desigualdades sociales. El Colegio de México

Nilsson, K., y Strandh, M. (1999). Nest Leaving in Sweden: The Importance of Early Educational and Labor Market Careers. Journal of Marriage and Family, 61(4), 1068-1079. https://doi.org/10.2307/354025

Pérez, J. (2006). El inicio de la vida laboral como detonador de la independencia residencial de los jóvenes en México. Estudios Demográficos y Urbanos, 21(1), 7-47. https://doi.org/10.24201/edu.v21i1.1260

Pizzinato, A., Calesso-Moreira, M., Cé, J. P., & Eid, A. P. (2013). Inmigración y maternidad en la transición a la vida adulta en jóvenes Latinoamericanas. Psicología desde el Caribe, 30(2), 236-256.

Pressat, R., (1967). El análisis demográfico: métodos, resultados, aplicaciones. Fondo de Cultura Económica.

PUEC-UNAM (2012). Programa de ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Actualización 2012. https://www.puec.unam.mx/pdf/publicaciones_digitales/pozmvm_digital.pdf

R Core Team (2020). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Recuperado de: http://www.R-project.org/

Rabell, C., y Murillo, S. (2016). Corresidencia con los padres y bienestar en la infancia y en la adolescencia. En M.L. Coubès, P. Solís, y M. E. Zavala de Cosío (Coords.), Generaciones, cursos de vida y desigualdad social en México (pp. 220-245). El Colegio de México – El Colegio de la Frontera Norte.

Regules, R (2014). Si quiero…y no puedo…Migración y el imaginario reproductivo. (N° de publicación 990006795790302716) [Tesis de Doctorado en Estudios de Población, El Colegio de México]. https://repositorio.colmex.mx/concern/theses/7p88cg72k?locale=es

Robette, N. (2021). Des événements aux trajectoires. En L’analyse statistique des trajectoires: Typologies de séquences et autres approches Ined Éditions. https://doi-org.faraway.parisnanterre.fr/10.4000/books.ined.16700

Schteingart, M (1988). Mexico City. En M. Dogan y J.D. Kasarda (Eds). The Metropolis Era, vol. 2 Mega-Cities (pp. 268-293). Sage Publications.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2010). Programa mejorar la calidad del aire de la zona metropolitana del valle de México, 2001-2010 (pp. 25-49) https://proaire.edomex.gob.mx/mexico_2002_2010

Sen, A. (1998). Capital humano y capacidad humana. Cuadernos de Economía, 17(29), 68-72. http://dx.doi.org/10.15446/cuad.econ

Solís, P. (2016). De joven a adulto en familia: Trayectorias de emancipación familiar en México. En M.L. Coubès, P. Solís, y M. E. Zavala de Cosío (Coords.), Generaciones, cursos de vida y desigualdad social en México (pp. 193-222). El Colegio de México – El Colegio de la Frontera Norte.

Tuirán, R. (1993). Estrategias familiares de vida en época de crisis: el caso de México, Cepal. https://hdl.handle.net/11362/9398

Uriarte Arciniega, J. de D. (2005). En la transición a la edad adulta. Los adultos emergentes. International Journal of Developmental and Eductional Psychology, 3, 145-160. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832310013

Welti, C. (2005). Inicio de la vida sexual y reproductiva. Papeles de Población, 11(45), 143-176.

Zavala, M. E., Lago, M. E., Olmos, M. F. y Aguilera, M. E. (2021). Transition to adulthood in Mexico and Buenos Aires cities: A retrospective demographic approach of three generations. Revista Latinoamericana De Población, 16, e202121. https://doi.org/10.31406/relap2022.v16.e202121

Notas