Artículos

La fecundidad en la Ciudad de Buenos Aires a partir del 2010: ¿se redujeron los nacimientos y se postergó la edad al 1er. hijo/a?1

La fecundidad en la Ciudad de Buenos Aires a partir del 2010: ¿se redujeron los nacimientos y se postergó la edad al 1er. hijo/a?1

Población de Buenos Aires, vol. 20, núm. 32, 2023

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 11 Octubre 2023

Aprobación: 06 Noviembre 2023

Resumen: Las proyecciones de las Naciones Unidas destacan que la fecundidad ha disminuido notablemente en las últimas décadas en muchos países. Señalan que, en la actualidad, dos tercios de la población mundial viven en un país o un área donde la fecundidad es inferior a 2,1 hijos/as por mujer. En este contexto, se consideró de interés ubicar el nivel de la fecundidad de Argentina entre los países de América del Sur, comparar la situación entre las provincias argentinas y profundizar el análisis del comportamiento de la fecundidad en la Ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción que registra, desde hace décadas, los menores niveles de Argentina. Para la Ciudad, se observará la tendencia de los últimos años, que muestra que no solo los nacimientos se han reducido, sino que, además, se postergó la edad al nacimiento del 1er. hijo/a. La ventana de observación es el período 2010-2021 y la fuente de datos, las estadísticas vitales elaboradas en la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad (DGESYC); es decir, los hechos ocurridos y registrados dentro de la Ciudad. Para cumplir los objetivos planteados, se analizan los siguientes indicadores: tasas de fecundidad por grupo etario, tasa global de fecundidad, edad promedio de las madres, importancia relativa del 1er. hijo/a en el total de nacimientos y según edad de la madre y la edad promedio de las madres primerizas.

Palabras clave: Ciudad de Buenos Aires, fecundidad, reducción de nacimientos, postergación al primer/a hijo/a.

Abstract: United Nations projections highlight that fertility has decreased significantly in recent decades in many countries. They point out that currently, two-thirds of the world's population lives in a country or area where fertility is less than 2.1 children per woman. In this context, it was considered of interest to locate the level of fertility in Argentina among the countries of South America, compare the situation between the Argentine provinces and deepen the analysis of the behavior of fertility in the City of Buenos Aires, which is the jurisdiction that has recorded the lowest levels in Argentina for decades. For the city, the trend of recent years will be observed, showing that not only births have been reduced, but also that the age at the birth of the first child has been postponed. The observation window is the period 2010-2021 and the data source is the vital statistics prepared in the General Directorate of Statistics and Censuses of the City Government (DGESYC); that is, the events that occurred and were recorded therein. To meet the stated objectives, the indicators are analyzed: fertility rates by age group, overall fertility rate, average age of the mothers, relative importance of the 1st child in the total number of births and according to the age of the mother and the average age of the first-time mothers.

Keywords: City of Buenos Aires, fertility, reduction in births, postponement of 1st child.

Introducción y antecedentes

Henning (2003), en su artículo sobre la transición de la fecundidad en el mundo, señala que:

Durante 1950-2000, la tasa de fecundidad a nivel mundial había descendido a razón de 0,49 hijos por mujer por década, pasando de 5,02 hijos por mujer en 1950-1955 a 2,83 hijos por mujer en 1995-2000 y, de acuerdo con la Revisión del 2002, la tasa global de fecundidad seguirá bajando hasta llegar a un nivel de 2,02 hijos por mujer en el período 2045-2050. (p.12)

Además, afirma que, a nivel mundial, el 43% de la población en el año 2000 vivía en países con una tasa global de fecundidad inferior al nivel de reemplazo generacional (2,1 hijos/as por mujer) y que el número de los países en vías de desarrollo cuya fecundidad se halla actualmente por debajo del reemplazo es substancial y ha venido aumentando.

Por su parte, las últimas proyecciones de las Naciones Unidas sugieren que el número de habitantes del planeta podría llegar a alrededor de 8.500 millones en 2030 y a 9.700 millones en 2050, destacando que la fecundidad ha disminuido notablemente en las últimas décadas en muchos países. Especifica que, en América Latina y el Caribe, la población se ha cuadruplicado entre 1950 y 2022, pero que se prevé que alcance un máximo de 752 millones de habitantes en 2056 y que disminuirá hasta alcanzar los 646 millones en 2100. Destaca que, en la actualidad, dos tercios de la población mundial viven en un país o un área donde la fecundidad es inferior a 2,1 nacimientos por mujer (ONU, 2022).

Ante este panorama, este artículo se propone analizar la situación de los países de América del Sur desde 2010, comparar lo ocurrido entre 2015 y 2020 en las provincias argentinas y profundizar el comportamiento de la fecundidad en la Ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción que registra, desde comienzos del siglo pasado, los menores niveles de fecundidad de Argentina. La Ciudad no solo es la jurisdicción más envejecida del país, sino que ha representado históricamente la avanzada en relación con la “modernización” de las pautas que rigen los comportamientos sociales; la maternidad no permanece ajena a esta tendencia. Se ha mostrado que las porteñas son las pioneras en el avance de estos cambios, con un calendario e intensidad de la nupcialidad más tardío y menos estable en la modalidad de las uniones (proporción mucho mayor de uniones consensuales), que se refleja en una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo desde hace varias décadas (Bankirer y Mazzeo, 2019).

En un estudio que siguió un abordaje longitudinal, con datos de los censos de 1991 y 2001, se evidenció que, en la Ciudad, más del 20% de las mujeres nacidas entre 1937 y 1946 –que registraban entre 45 y 54 años en 1991– no habían tenido hijos/as y su paridez ya estaba por debajo del nivel de reemplazo generacional (1,8 hijos/as por mujer). En esas mismas edades, pero en 2001, o sea las nacidas diez años después, si bien se redujo el porcentaje que no había tenido descendencia a 18%, su paridez continuaba cercana a 2 hijos/as por mujer. Cabe acotar que, para esas generaciones en el total del país, solo el 13% y el 9%, respectivamente, no habían tenido hijos/as y la paridez final estaba cercana en ambos casos a 3 hijos/as por mujer (Bankirer y Mazzeo, 2019). Por su parte Mazzeo (2015), analizando la paridez media final de las generaciones que finalizaban su vida reproductiva en los años censales entre 1980 y 2010 (nacidas entre 1931 y 1965), ya había comprobado que, en todos los casos, la fecundidad de las residentes en la Ciudad estaba por debajo del nivel de reemplazo generacional.

Estos niveles caracterizan a la Ciudad como una de las capitales sudamericanas que atraviesan la llamada “Segunda Transición Demográfica” (Van de Kaa, 1987), con indicadores similares a los experimentados por los países desarrollados a partir de la década de 1960. En las últimas décadas, los cambios sociales experimentados por dichos países y por la Ciudad, que redefinieron el papel de la mujer en la sociedad y en la institución familiar, están relacionados con su incorporación a los niveles más altos de educación, al incremento de su participación laboral, las transformaciones en las dinámicas matrimoniales y de pareja y al aumento de la jefatura del hogar.

Objetivo, metodología y fuentes

El objetivo del artículo es investigar la evolución de la fecundidad de las mujeres residentes en la Ciudad durante los últimos doce años, a fin de evidenciar que los nacimientos no solo se han reducido, sino que además se postergó la edad en que ocurre el primero.

La ventana de observación es el período 2010-2021 y la fuente de datos son las estadísticas vitales elaboradas en la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (DGESYC); es decir, se consideran los nacimientos de las madres residentes en la Ciudad, ocurridos y registrados en ella, y las proyecciones de población del período realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El trabajo se basa en un abordaje cuantitativo, de alcance exploratorio y descriptivo. Con respecto a los indicadores seleccionados, para examinar cómo en la Ciudad se redujo la fecundidad se analizan: tasas de fecundidad por grupo etario, tasa global de fecundidad y edad promedio de las madres publicadas por la DGESYC. Para indagar la existencia de la postergación de la edad al 1er. hijo/a, se consideran: el peso relativo del 1er. hijo/a (también llamado nacimiento de orden 1) en el total de nacimientos; su importancia relativa según edad de la madre, a partir del procesamiento de las bases usuarios de nacimientos y la edad promedio de las madres al tener su 1er. hijo/a, indicador también elaborado y divulgado por la Ciudad.

Para contextualizar la situación de Argentina entre los países de América del Sur, se recurrió a las estadísticas del Observatorio Demográfico 2022 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través de las tasas globales de fecundidad y, para la ubicación de la Ciudad entre las provincias del país, se apeló a las tasas brutas de natalidad publicadas por el Sistema de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud.

Comparaciones de la fecundidad entre países de América del Sur

Con respecto a la fecundidad de América Latina, según Schkolnik (2003) ya antes de los años 60, la región mostraba una situación pretransicional, con una tasa global de fecundidad promedio de aproximadamente 6 hijos/as por mujer.

Solo Chile y Cuba podría decirse que tenían una fecundidad intermedia, y Argentina y Uruguay una fecundidad baja para la época. En 1995-2000, la tasa global de fecundidad se encontraba ya en 2,7 hijos por mujer, menos de la mitad del valor que tenía 35 o 40 años atrás. (p.35)

Según datos del Observatorio Demográfico 2022 (CEPAL, 2022), la tasa global de fecundidad de América Latina y el Caribe se estima en 1,85 nacidos/as vivos/as por mujer y, desde 2015, viene situándose por debajo del nivel de reemplazo. Las proyecciones de la región indican que seguirá bajando y llegará a 1,68 hijos/as por mujer en 2100. Asimismo, a partir de 2013, empezó a subir la edad media de la fecundidad y actualmente es de 27,6 años, lo que señala que la baja fecundidad va acompañada de una mayor cantidad de mujeres que tienen hijos/as a edades más avanzadas. A comienzos de la segunda década del siglo XXI, la fecundidad latinoamericana y caribeña presenta un panorama mucho más homogéneo: “ya no se observan países con tasas muy superiores a 3 hijos por mujer, y la mayoría se acerca a un valor próximo a 2 hijos” (Cabella y Pardo, 2014, p.16).

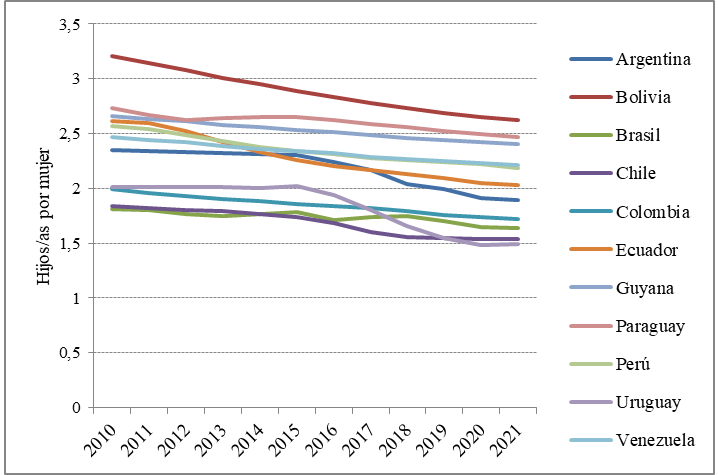

Con el objeto de contextualizar el nivel de fecundidad de Argentina y luego de sus jurisdicciones, en primer lugar, se presenta la comparación de la tasa global de fecundidad en los países de América del Sur, entre 2010 y 2021, según datos de la CEPAL (2022). En el Gráfico 1, se observa que Argentina en 2010 se encontraba en un nivel intermedio, mientras que Bolivia, Paraguay, Guyana, Venezuela, Perú y Ecuador registraban los niveles más altos y Uruguay, Colombia, Chile y Brasil los menores. Si bien todos los países continúan manteniéndose en esas posiciones en el período considerado, es notorio que las mayores reducciones en el nivel de las tasas globales de fecundidad se registraron en Uruguay (-25,9%) y Argentina (-19,6%); partiendo de distintos niveles de fecundidad (2,01 y 2,35 hijos/as por mujer, respectivamente) ambos países en 2021 registran niveles menores al reemplazo generacional (1,49 y 1,89 hijos/as por mujer, respectivamente).

Gráfico 1

Comparaciones de la tasa global de fecundidad entre los países de América del Sur. Años 2010/2021

Fuente: elaboración propia sobre la base de Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). CEPALSTAT 2023.

Cómo se redujo la fecundidad en Argentina según jurisdicción

Con la intención de considerar el posicionamiento de la Ciudad respecto de las demás jurisdicciones de la Argentina, se comparan las tasas brutas de natalidad en dos momentos en el tiempo: 2015 (cuando se hace más pronunciado el descenso de la fecundidad) y 2021 (el último año disponible), utilizando los datos publicados por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación (DEIS).

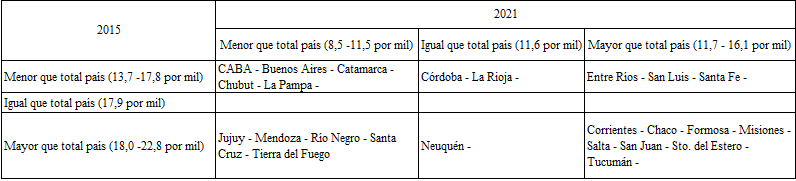

Se clasificaron las jurisdicciones en ambos años en tres categorías según su nivel respecto al promedio del total país: con menor nivel, igual nivel y mayor nivel. Se destaca que los valores de cada categoría se redujeron en el tiempo. El menor nivel se redujo en 5 puntos por mil, el nivel igual en 6 puntos por mil y el nivel mayor que total país en alrededor de 7 puntos por mil.

Como se observa en el Cuadro 1, la Ciudad de Buenos Aires, junto con las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut y La Pampa, permanecen para ambos años en la categoría de menor nivel que el total país. Por su parte, las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán permanecen en niveles mayores al total país. El resto sube su nivel de menor a igual al total país (Córdoba y La Rioja), de menor a mayor al total país (Entre Ríos, San Luis y Santa Fe) o lo reduce de mayor a menor respecto al promedio del país (Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego) o de mayor a igual (Neuquén). La Ciudad pasa de 13,7 por mil en 2015 a 8,5 por mil en 2021, siendo en ambos años los menores niveles del país; mientras que Misiones registró los mayores: 22,8 por mil y 16,1 por mil, respectivamente. Para ambos casos se destaca la reducción cercana a los 6 puntos por mil.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Dirección de Estadística e Información en Salud (Ministerio de Salud de la Nación). Serie 5 - Números 59 y 65.

No debe olvidarse la incidencia del envejecimiento demográfico que influye en el crecimiento de la población y en su composición. En este caso, el envejecimiento afecta la tasa bruta de natalidad, ya que depende de la estructura de la población femenina en edades reproductivas. Debido al alto nivel de envejecimiento femenino de la Ciudad (las mujeres de 65 años y más representaban 19,3% en 2010) era de esperar su posicionamiento entre las demás jurisdicciones. No obstante, es de destacar el descenso pronunciado en todas las categorías analizadas. Las tres provincias que registraban menos del 7% de envejecimiento femenino en 2010, entre 2015 y 2021 han reducido notablemente sus tasas, a saber: Misiones (22,8 por mil en 2015 y 16,1 por mil en 2021), Santa Cruz (19,8 y 9,4 por mil respectivamente) y Tierra del Fuego (19,9 y 9,9 por mil respectivamente).

Cómo se redujo la fecundidad en la Ciudad

Como demostraron distintos autores (Recchini de Lattes, 1971; Pantelides, 1989, 1995, 2004; Torrado, 1993, 2003 y 2007; Mazzeo, 2004, 2005 y 2015; Ariño y Mazzeo, 2013; Govea Basch, 2013; Bankirer y Mazzeo, 2019), la transición del comportamiento reproductivo de las mujeres de la Ciudad se caracteriza por la precocidad y la rapidez del proceso. En comparación con lo sucedido en el resto del país, las porteñas iniciaron antes la regulación de su fecundidad. La fecundidad marital estaba por debajo de los 3 hijos/as a partir de 1915 (Mazzeo, 2015) y llega a 1,9 hijos/as en 2010, pero a partir de allí se reduce notoriamente. Esto se relaciona con la feminización del envejecimiento poblacional, el descenso e inestabilidad de las uniones y la postergación de las edades a la unión y al primer nacimiento.

Como ya se señalara, para tratar de responder el interrogante planteado –¿a partir del 2010 los nacimientos se redujeron pero también se postergó el primero?– se recurre a varios indicadores. Para comprobar la primera parte de la pregunta, para los doce años del período investigado, se analizan las tasas de fecundidad por grupo etario, la tasa global de fecundidad (TGF) y la edad promedio de las madres. Por su parte, para verificar si se postergó la edad al tener el primer hijo/a, se indagan, para el mismo período, el peso relativo del 1er. hijo/a en el total de nacimientos, la importancia relativa del 1er. hijo/a según edad de la madre y la edad promedio de las madres primerizas.

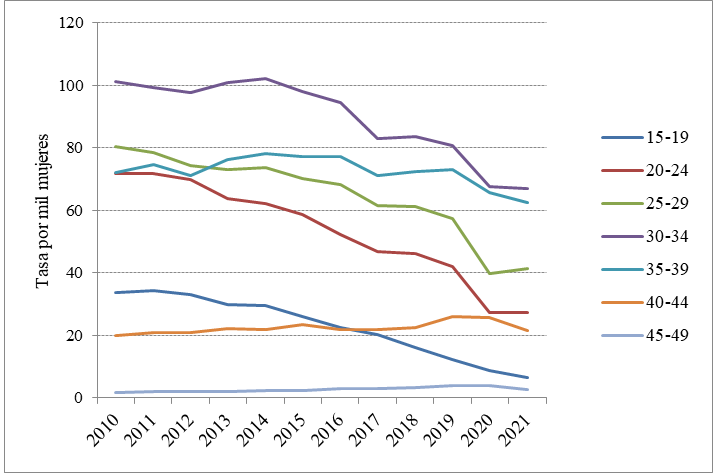

Con respecto a la primera parte de la pregunta, los resultados obtenidos muestran que, durante los últimos doce años de los que se dispone de información, se intensifica la reducción de la fecundidad de las porteñas. Mientras que, en los veinte años anteriores, (1990-2009) la TGF se redujo 10% (pasando de 2,08 a 1,87 hijos/as por mujer), los últimos doce años se reduce 40%, pasando de 1,91 a 1,14 hijos/as por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional. Es posible que los años de la pandemia hayan afectado el nivel de la TGF en el último bienio, si bien ya desde el 2015 se fue acrecentando su descenso. Con respecto a las tasas por grupo de edad (Gráfico 2), aumenta la fecundidad de las mujeres entre los 40 y 49 años y disminuye sensiblemente en el resto de las edades, especialmente en las menores de 35 años. La cúspide actual de las porteñas se encuentra entre los 30 y 39 años; este grupo concentra en 2021 el 60% de la fecundidad y su participación, respecto a la estructura de la fecundidad en 2010, aumentó 0,9% anual, mientras que en relación con 1980 creció 0,5% anual, es decir su ritmo fue más acelerado durante los últimos doce años.

Gráfico 2

Tasas de fecundidad por grupo de edad (por mil mujeres). Ciudad de Buenos Aires. Años 2010/2021

Fuente: elaboración propia sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas. GCBA). Banco de datos.

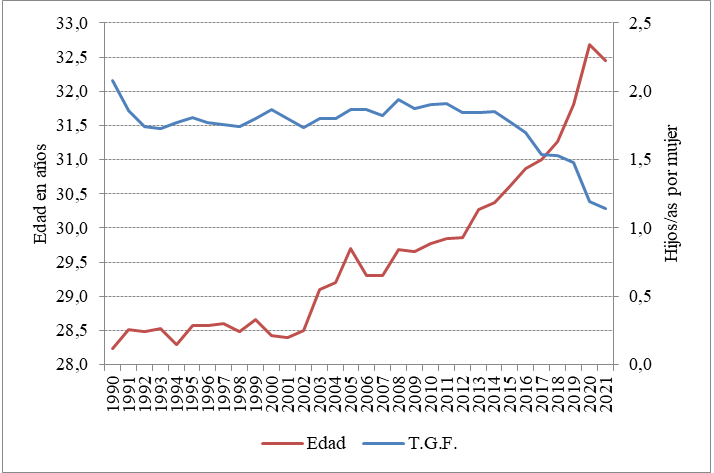

Esto se corrobora al observar que la edad promedio de las madres (Gráfico 3), entre 1990 y 2009, aumentó 1,5 años (de 28,2 a 29,7 años), pero entre 2010 y 2021 creció 2,5 años (de 29,9 a 32,4 años). Es decir, en los últimos 32 años la edad media de la fecundidad aumentó 15% mientras que la tasa global de fecundidad descendió 45%. A medida que desciende la TGF a niveles bajos, es habitual observar un aumento de la edad promedio de las madres por el efecto del aplazamiento de los primeros y segundos nacimientos. No obstante, la edad al primer hijo/a y sus variaciones es el más importante componente del tempo de la fecundidad.

La tasa global de fecundidad de las madres depende en parte de cuándo ellas tienen su primer hijo, ya que se trata de un efecto de mayor o menor exposición al riesgo. La posposición de la maternidad puede ocasionar que para algunas mujeres sea demasiado tarde para lograrlo (Rosero-Bixby, 2003, p. 84).

Gráfico 3

Edad promedio de las madres (en años) y tasa global de fecundidad (TGF). Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2021

Fuente: elaboración propia sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas. GCBA). Banco de datos.

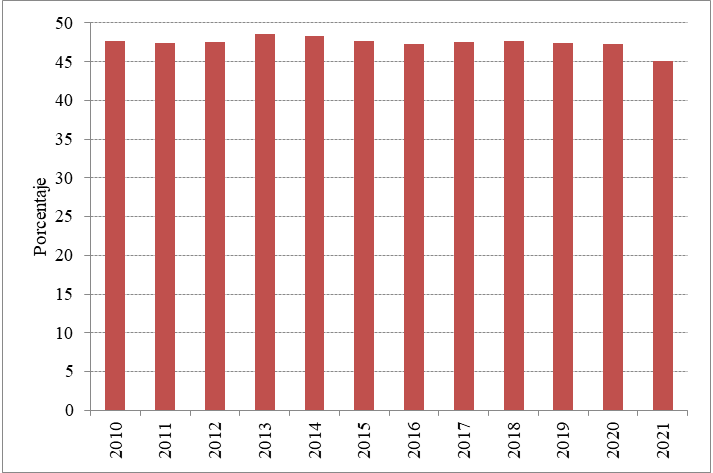

En este sentido, al observar para la Ciudad el peso relativo del 1er. hijo/a en el total de nacimientos (o sea la importancia de las madres primerizas), cabe destacar que tiene un nivel relativamente fluctuante, si bien suavemente decreciente a partir del 2015 (Gráfico 4), cuando también comenzaron a descender notoriamente los nacimientos. Llegan a representar, en 2021, el 45% de los nacimientos, mientras que en 2013 sobrepasaban el 48% y a comienzos del 2000 y hasta 2003 concentraban el 50% del total de nacidos/as vivos/as.

Gráfico 4

Importancia relativa del 1er. hijo/a en el total de nacimientos. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/2021

Fuente: elaboración propia sobre la base de Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas. GCBA). Banco de datos.

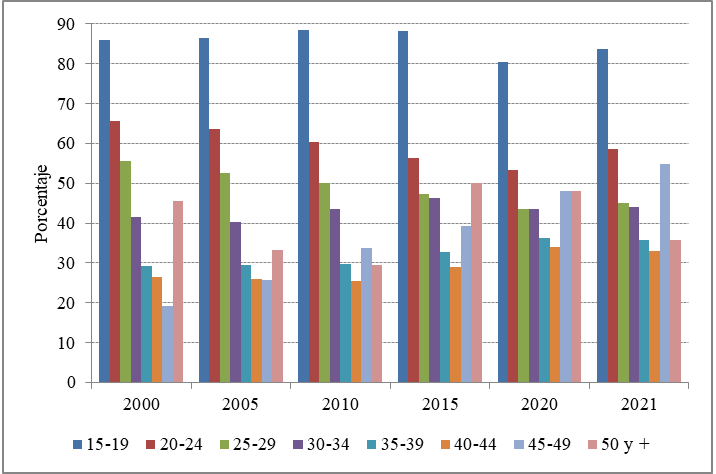

Cuando se tiene en cuenta la importancia relativa del 1er. hijo/a en el total de nacimientos según grupo etario de las madres (Gráfico 5), se observa que el mayor porcentaje lo registran las menores de 30 años, no obstante, se destaca que desde 2015 aumenta en las madres de 30 años y más, relacionado con la postergación de la edad a la primera unión de las mujeres. Sirva de ejemplo que la edad media al primer matrimonio de las mujeres aumentó 6 años entre 2000 y 2021 (28,7 a 34,5 años).

También se advierte que crece el porcentaje de madres que tuvieron su primer hijo/a después de los 45 años, quizás conectado con el final de la vida fértil y que algunas mujeres quieran tener, al menos, un hijo/a. En este sentido, se señala que el grupo 45-49 años registra aumentos importantes desde 2010 de hijos/as de primer orden en el total de nacimientos entre esas edades (48% y 55%), especialmente, durante los años de pandemia. Si bien las respuestas a estos comportamientos hay que buscarlas a través de encuestas cualitativas, vale recordar la importancia de las nuevas tecnologías reproductivas.

La biotecnología en materia reproductiva y las leyes que regulan en nuestro país dichas prácticas participan de la habilitación social de nuevos modos deseantes de tener hijos/as, de la expresión de anhelos y deseos de ser madre/padre en personas que en otro momento socio-histórico hubieran tenido impedido el alcanzar la descendencia biológica (Lavarello y Kreis, 2019, p. 2849).

Gráfico 5

Porcentaje del 1er. hijo/a en el total de nacimientos de cada grupo de edad de las madres. Ciudad de Buenos Aires. Años seleccionados 2000-2021

Fuente: elaboración propia sobre la base de Dirección Nacional de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas. GCBA). Banco de datos y procesamiento base usuarios de nacimientos.

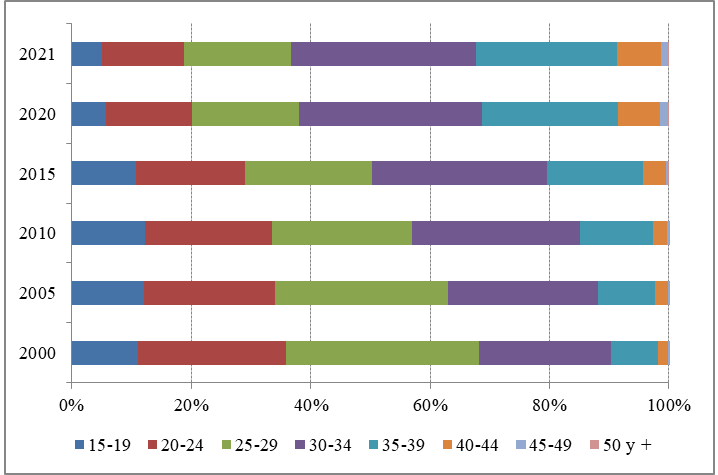

Esto también se corrobora al considerar la composición de la importancia de cada grupo de edad en el total de nacimientos de primer orden (Gráfico 6); ya había aumentado en 2010 la participación de las mujeres de 30 a 39 años (totalizando 40%), pero en 2015 llegan a representar el 45% de los nacimientos de primer orden y en 2021 el 54%. Por su parte, el grupo 40-49 años registra cerca del 9% en los dos últimos años analizados.

Gráfico 6

Composición porcentual del grupo de edad de la madre en el total de nacimientos de primer orden. Ciudad de Buenos Aires. Años seleccionados entre 2000 y 2021

Fuente: elaboración propia sobre la base de Dirección Nacional de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas. GCBA). Banco de datos y procesamiento base usuarios de nacimientos.

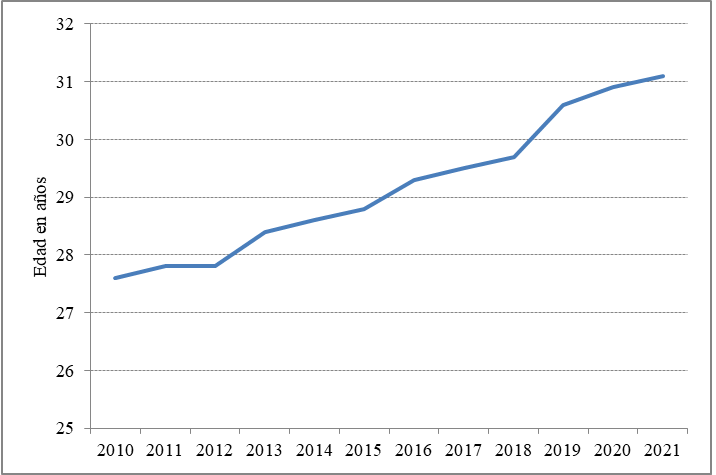

Con respecto a la edad promedio de las madres al tener el primer hijo/a, como se observa en el Gráfico 7, en los últimos doce años, se retrasa en 3,5 años (de 27,6 a 31,1 años).

Gráfico 7

Edad promedio de las madres al tener el primer hijo/a. Ciudad de Buenos Aires. Años 2010/2021

Fuente: elaboración propia sobre la base de Dirección Nacional de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas. GCBA). Banco de datos.

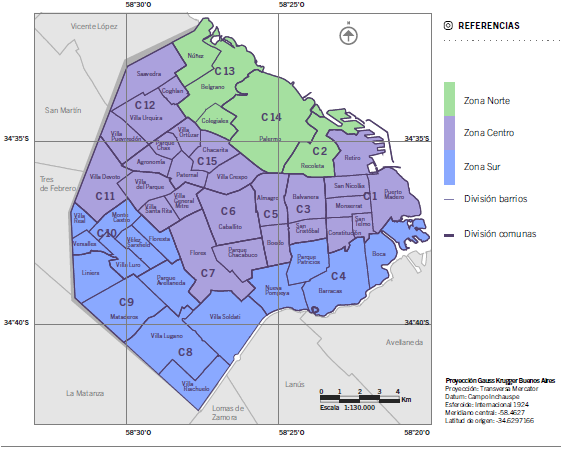

Por último, con el objeto de indagar si esta reducción se produjo en todo el ámbito de la Ciudad, incluso en las comunas que habitualmente registran mayor fecundidad –en su mayoría ubicadas en la zona sur–, se analizan la tasa global de fecundidad y la edad media de las madres por comuna según trienios entre los años 2010 y 2021. Con el objeto de que se conozca la ubicación de cada comuna, a continuación, se coloca el mapa según comuna, barrio y zonas de la Ciudad (Figura 1).

Figura 1

Ciudad de Buenos Aires por comuna, barrio y zona

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas. GCBA).

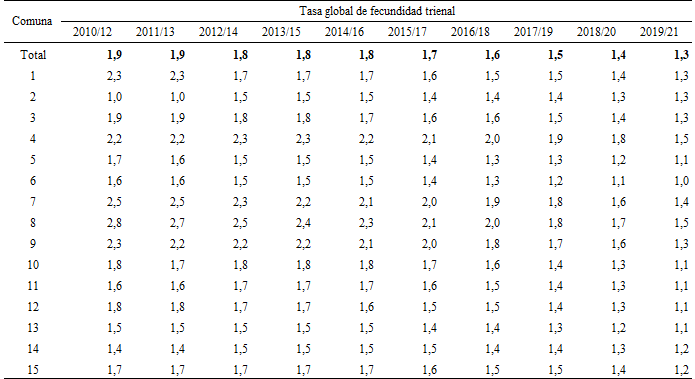

Como se observa en el Cuadro 2, durante todo el período presentado, la Ciudad redujo paulatinamente el nivel de su tasa global de fecundidad. Entre los trienios 2010/12 y 2019/21, la tasa global promedio de la Ciudad descendió cerca del 34% y llegó a 1,3 hijos/as por mujer. Esto ocurrió en todas las comunas, excepto en la Comuna 2 que la aumentó el 24%, si bien partió de un nivel muy bajo (1 hijo/a por mujer) y llegó al mismo valor que el total de la Ciudad. Se destaca que las comunas que habitualmente registran una alta fecundidad (Comunas 1, 4, 7, 8 y 9), en general, superaron la reducción del total de la Ciudad y pasaron de tener tasas mayores al nivel de reemplazo generacional a niveles similares al promedio de la Ciudad. Por lo tanto, se constata que el descenso se produjo en toda la Ciudad.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Dirección Nacional de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas. GCBA). Banco de datos.

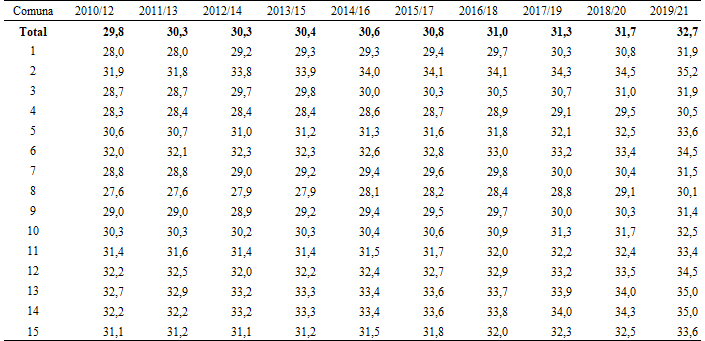

Algo similar ocurrió con la edad promedio de las madres, pero en el sentido contrario (Cuadro 3). Es decir, se observa un aumento continuo de la edad en todas las comunas, si bien con distinta intensidad. Comparando los trimestres extremos del período analizado, en el total de la Ciudad ese aumento está cercano a los 3 años (29,8 a 32,7 años). Como se señalara, la intensidad fue distinta entre las comunas, teniendo en cuenta que partieron desde distintos niveles; la Comuna 11 aumentó menos de 2 años; la mayoría de las comunas (4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15) aumentó entre 2 y menos de 3 y las restantes (1, 2, 3 y 5) entre 3 y menos de 4.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Dirección Nacional de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas. GCBA). Banco de datos.

Se destaca que las Comunas 4 y 8 son las que continúan registrando las mayores tasas globales de fecundidad (1,5 hijos/as por mujer) y las menores edades promedio de las madres, que a finales del período está en los 30 años. Estas comunas pertenecen a la zona sur de la Ciudad donde se ubican los hogares de bajos recursos, que accedieron a terrenos y/o viviendas de menor valor o poseen un régimen irregular de tenencia de la vivienda (villas, asentamientos, edificios o casas tomadas) y que cuentan con una población más joven, una niñez más vulnerable y un mayor porcentaje de hogares pobres estructurales y por ingresos.

Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que, durante los últimos doce años, Argentina, si bien descendió el nivel de la tasa global de fecundidad, continúa registrando un nivel intermedio dentro de los países de América del Sur. Por su parte, entre 2015 y 2021, todas las jurisdicciones redujeron el nivel de la tasa de natalidad, la mayoría entre 5 y 7 puntos por mil, pero se destacan Santa Cruz y Tierra del Fuego con descenso de 10 puntos por mil.

En la Ciudad, se intensifica la reducción de la fecundidad de las porteñas, con un ritmo más intenso que durante los veinte años anteriores. En 2021, la Ciudad registra una tasa global de fecundidad que es muy inferior al nivel de reemplazo generacional (1,14 hijos/as por mujer); si bien existe la posibilidad de que la pandemia haya influido en los valores del bienio 2020-2021, ya desde 2015 el descenso fue notorio.

La cúspide actual es dilatada y se encuentra entre los 30 y 39 años, grupo que concentra en 2021 el 60% de los nacimientos. También se destaca el aumento de la fecundidad en las mujeres de 40-49 años que agrupa el 7% de los nacimientos. Como consecuencia, en los últimos doce años, la edad promedio de la fecundidad aumentó cerca de 3 años, ubicándose por encima de los 32 años.

La edad al 1er. hijo/a y sus variaciones es el más importante componente del tempo de la fecundidad. En este sentido, el peso relativo del 1er. hijo/a en el total de nacimientos tiene un nivel decreciente a partir del 2015, y llega a representar, en 2021, el 45% de los nacimientos. Se observa que, desde 2015, aumenta en las madres de 30 años y más, relacionado con la postergación de la edad a la primera unión de las mujeres. Especialmente, se destaca el crecimiento relativo de haber tenido el primer hijo/a después de los 45 años; quizás conectado con la última etapa de la vida fértil y el deseo de tener al menos un hijo/a.

El aumento de la importancia del 1er. hijo/a a edades más tardías, también se corrobora al considerar la distribución de la importancia de cada grupo de edad en el total de nacimientos de primer orden; la participación de las mujeres de 30 a 39 años llega a representar el 54% de los nacimientos de primer orden en los dos últimos años analizados. Por su parte, el grupo 40-49 años registra cerca del 9% en dicho bienio. Como era de esperar, la edad promedio de las madres primerizas, en los últimos doce años, se retrasa en 3,5 años (de 27,6 a 31,1 años).

Cabe consignar que esta reducción se ha producido en todo el ámbito de la Ciudad, incluso en las comunas que habitualmente registran mayor fecundidad, en su mayoría ubicadas en la zona sur. A finales del período analizado, las Comunas 4 y 8 son las que continúan registrando las mayores tasas globales de fecundidad (1,5 hijos/a por mujer) y las menores edades promedio de las madres (30 años), lo que conduce a que esta zona tenga una población más joven, a la vez que registra una niñez más vulnerable y un mayor porcentaje de hogares pobres estructurales y por ingresos, por el tipo de hábitat y las condiciones laborales de sus habitantes.

Como ya se señalara en otros artículos (Mazzeo, 2015 y Bankirer y Mazzeo, 2019) los comportamientos posmodernos de las porteñas entre los 30 y 39 años, sus mayores credenciales educativas y actividad económica, seguramente les brindaron mayor independencia económica. Estos cambios se reflejan en el calendario e intensidad de la nupcialidad, en la modalidad de las uniones y por supuesto en su fecundidad.

Puede afirmarse la pregunta formulada en sus dos partes: se redujeron los nacimientos y se postergó la edad al 1er. hijo/a. La Ciudad de Buenos Aires recorre la postransición y, dada su trayectoria, parece imposible la reversibilidad del proceso de descenso de la fecundidad de las porteñas.

Bibliografía

Ariño, M. y Mazzeo, V. (18-20 de septiembre de 2013). Mujeres en la gran ciudad: ¿qué historias de amores y des_amores revelan sus trayectorias nupciales? [Presentación en Jornadas]. XII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.

Bankirer, M. y Mazzeo, V. (18-20 de septiembre de 2019). La transición a la vejez de las mujeres argentinas en las cinco jurisdicciones más envejecidas. ¿Las trayectorias que incidieron en su fecundidad fueron diferentes? [Presentación en Jornadas]. XV Jornadas Argentinas de Estudios de Población - II Congreso Internacional de Población del Cono Sur. San Juan. Argentina.

Cabella, W. y Pardo I. (2014). Hacia un régimen de baja fecundidad en América Latina. En S. Cavenaghi y W. Cabella (Organizadoras) Comportamiento reproductivo y fecundidad en América Latina: una agenda inconclusa (pp.13-31). ALAP Serie e-Investigaciones n°3.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CEPAL-CELADE) (2023). CepalStat Base de datos y publicaciones estadísticas. Indicadores de fecundidad. [Base de datos] https://population.un.org/wpp/

Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CEPAL-CELADE) (2022). Observatorio Demográfico América Latina y el Caribe 2022. Tendencias de la población de América Latina y el Caribe. Efectos demográficos de la pandemia COVID-19. CEPAL.

Dirección de Estadísticas e Información en Salud (2023). Estadísticas Vitales. Información básica 2021. Serie 5. N° 65. Ministerio de Salud. Argentina.

Dirección de Estadísticas e Información en Salud (2016). Estadísticas Vitales. Información básica 2015. Serie 5. N° 59. Ministerio de Salud. Argentina.

Govea Basch, J. (2013). El estancamiento del descenso de la fecundidad en países de fecundidad intermedia. Evidencias del caso argentino. El Colegio de México.

Henning, S. (2003). La transición de la fecundidad en el mundo. En La fecundidad en América Latina y el Caribe: ¿Transición o revolución? (pp. 11-31). CEPAL https://hdl.handle.net/11362/6730

Lavarello, M.L. y Kreis, M (2019). Pensando la práctica de acompañamiento de procesos deseantes de tener hijos. En L. Vázquez Lorda (comp.) Actas XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IX Congreso Iberoamericano de Estudios de Género (pp. 2849-2860) Facultad de Humanidades de Mar del Plata. Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. https://drive.google.com/file/d/1bGM1iPdQ1T1ceSmCz44ijif7ZH2Qfp4i/view?fbclid=IwAR1XTNiC36PKaERelURi2QN7be1cnqvzZBRk-Z1JG2Sv7R2ZPrhRUps3c4o

Mazzeo, V. (16 al 18 de septiembre de 2015). Las cuatro últimas décadas en la fecundidad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Las porteñas redujeron o postergaron su paridez? [Presentación en Jornadas]. XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población. Ciudad de Salta. Salta. Argentina.

Mazzeo, V. (12 al 14 de octubre de 2005). Reproducción de la población y comportamiento reproductivo. Dos dimensiones de un mismo fenómeno. [Presentación en Jornadas]. VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población. Tandil. Buenos Aires. Argentina.

Mazzeo, V. (2004). ¿Qué pasó con la fecundidad de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos veinte años? Revista Población de Buenos Aires, 1(1), 43-54. https://www.redalyc.org/pdf/740/74010104.pdf

Organización Naciones Unidas. (2022). La población llegará a 8000 millones en 2022. https://www.un.org/es/desa-es/la-poblaci%C3%B3n-mundial-llegar%C3%A1-8000-millones-en-2022

Pantelides, E. A. (2004). La transición de la fecundidad en la Ciudad de Buenos Aires. Una aproximación. Revista Población de Buenos Aires, 1(1), 35-41. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/163336/CONICET_Digital_Nro.e546b5f3-b430-47b3-82d0-dd9690f5cb43_D.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Pantelides, E. A. (1995). La transición de la fecundidad en la Argentina 1869-1947. Cuaderno del CENEP N° 54. Centro de Estudios de Población. http://cenep.org.ar/publicaciones/cuadernos.php

Pantelides, E. A. (1989). La fecundidad argentina desde mediados del siglo XX. Cuaderno del CENEP N° 41. Centro de Estudios de Población. http://cenep.org.ar/publicaciones/cuadernos.php

Recchini de Lattes, Z. L. (1971). La población de Buenos Aires. Componentes demográficos del crecimiento entre 1855 y 1960. Editorial del Instituto Torcuato Di Tella.

Rosero-Bixby, L. (2003). La fecundidad en áreas metropolitanas de América Latina: la fecundidad de reemplazo y más allá. En La fecundidad en América Latina y el Caribe: ¿Transición o revolución? (pp. 75-92). CEPAL. https://hdl.handle.net/11362/6730

Schkolnik, S. (2003). La fecundidad en América Latina. En La fecundidad en América Latina y el Caribe: ¿Transición o revolución? (pp. 32-47). CEPAL. https://hdl.handle.net/11362/6730

Torrado, S. (2007). Transición de la fecundidad. Los hijos: ¿cuántos? ¿cuándo? En S. Torrado (comp.) Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo bicentenario (pp. 439-474). Tomo I. De La Flor.

Torrado, S. (2003). Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000). De La Flor.

Torrado, S. (1993). Procreación en la Argentina. Hechos e ideas. De La Flor.

Van de Kaa, D. J. (1987). Europe’s Second Demographic Transition. Population Bulletin, 42 (1), 3-55.

Notas