Artículos

La mortalidad en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas tres décadas

La mortalidad en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas tres décadas

Población de Buenos Aires, vol. 19, núm. 31, 2022

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 02 Noviembre 2022

Aprobación: 07 Diciembre 2022

Resumen: Se efectúa un análisis dinámico de la mortalidad de las tres últimas décadas en la Ciudad de Buenos Aires hasta que irrumpe la pandemia por COVID-19. El análisis se desagrega por sexo, edad y grupos de causas de defunción y se examina la distribución espacial del fenómeno en el interior de la Ciudad, lo cual se complementa con la presentación de las defunciones según el lugar de ocurrencia. En forma complementaria, se examina el impacto del COVID-19 en la estructura poblacional de la Ciudad en el año 2020 y se compara el nivel de mortalidad por grupos de causas de la Ciudad con el del total del país.

Palabras clave: mortalidad, Ciudad de Buenos Aires, causas, desagregación espacial, COVID-19.

Abstract: A dynamic analysis of the mortality of the last three decades in the City of Buenos Aires until the outbreak of the COVID-19 pandemic is carried out. The analysis is disaggregated by sex, age and groups of causes of death and the spatial distribution of the phenomenon within the City is examined, which is complemented by the presentation of deaths according to the place of occurrence. In a complementary way, the impact of COVID-19 on the population structure of the City in the year 2020 is examined and the level of mortality by groups of causes of the City is compared with the total of the country.

Keywords: mortality, City of Buenos Aires, causes, communes, COVID-19.

Introducción

El propósito del trabajo es analizar el nivel general de la mortalidad de la Ciudad de Buenos Aires en el período 1991-2020, las tasas de mortalidad por sexo y grupos de edad y la composición de la estructura de causas de defunción a partir de la información disponible. Para el último período analizado, se toman como referencia los años 2019 y 2020, que posibilitan ilustrar el impacto de las defunciones por COVID-19 respecto a la estructura de causas de mortalidad previa a la pandemia.

Se examina comparativamente la estructura de las defunciones por sexo y edad con la estructura general de toda la población de la Ciudad para ver en qué sexo y grupos de edad impactan más las defunciones cuando irrumpe la pandemia. Se complementa el análisis con la descripción de las defunciones del período según el lugar de ocurrencia para observar el peso de las ocurridas en establecimientos de salud.

Con la finalidad de visualizar cómo se despliega la mortalidad en el interior de la Ciudad, se realiza un análisis espacial de la información vital por comuna donde habitualmente reside la población y, por último, se contrastan las tasas de la jurisdicción con los niveles de las causas agrupadas del total del país.

Aspectos conceptuales

El estudio de la mortalidad es un componente fundamental de la dinámica demográfica de la población que se complementa con el estudio de los nacimientos y la migración. Aunque históricamente las estadísticas vitales tuvieron un propósito eminentemente administrativo, en la actualidad son la principal fuente de datos para el estudio de la mortalidad y componen una ineludible herramienta en epidemiología, que permite estudiar los factores relacionados con la desigualdad en las muertes prematuras o evitables. Además, constituyen una herramienta permanente para monitorear los progresos y los retrocesos en el estado de salud de una población, tanto por factores médicos como ambientales y económicos

Desde una perspectiva demográfica, la mortalidad es un fenómeno determinante de la disminución de la población, cuando la migración es baja o nula. Por ello, conocer cuántas personas mueren, su sexo, edad y por qué causa, resulta de gran interés para dirigir las políticas públicas a la población más necesitada de atención, información y prevención.

En Argentina, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, la mortalidad descendió en forma temprana a principios del siglo XX y el proceso se asemejó al experimentado por los países desarrollados, aunque partiendo de niveles de mortalidad más elevados. El descenso estuvo asociado a la temprana modernización, a un elevado nivel de urbanización y al incremento del nivel educativo de la población. La precoz urbanización de la Ciudad de Buenos Aires, iniciada en las últimas tres décadas del siglo XIX, acompañó la profunda transformación del país en su conjunto.

En el año 1880 se federaliza Buenos Aires y esto da impulso al plan de salubridad implementado en 1887. En un marco donde asolaban las epidemias y enfermedades endémicas que impactaban en la mortalidad, como la fiebre tifoidea, la viruela, difteria y tuberculosis, se extiende el empedrado de calles y el sistema de desagües posibilita que hacia 1905 hubiera agua corriente, aunque la extensión de la red era muy limitada (Belliard, Massa y Redondo, 2013; Mazzeo, 2021).

Es importante señalar que las estimaciones de mortalidad correspondientes a las últimas décadas del siglo XIX y primera del siglo XX son aproximaciones asentadas en datos poblacionales de los primeros censos de población de 1869 y 1895, a partir de los cuales se elaboraron tablas de mortalidad. Las estadísticas vitales relativamente completas empiezan a publicarse a partir del año 1911 (Pantelides, 1983).

Las mejoras en las condiciones generales de vida asociadas al desarrollo socioeconómico fueron un factor decisivo, más que el avance del conocimiento y la tecnología médica o los esfuerzos dirigidos a combatir directamente las enfermedades infecciosas, y es lo que produjo la baja de la mortalidad de la primera mitad del siglo XX (Lattes, 1975; Grushka, 2010).

En el proceso de transición demográfica1 de la Ciudad de Buenos Aires, iniciado hacia fines del siglo XIX, la mortalidad descendió antes y más velozmente que la natalidad, descenso que estuvo empañado por las variaciones anuales vinculadas a las epidemias desatadas. Las variaciones en la severidad de las epidemias fueron la causa principal de las oscilaciones en las tasas. La epidemia de la fiebre amarilla de 1871 fue la más devastadora de todas, haciendo subir la tasa bruta de mortalidad a 111 por mil habitantes (Recchini de Lattes, 1971; Pantelides, 1983). Esto inicia un período transicional hasta mediados del siglo XX que empalma con avances sanitarios y científicos –descubrimiento de los antibióticos e inmunización– que posibilitan una mayor supervivencia de la población. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la natalidad comienza un proceso de descenso pronunciado, completando así la transición demográfica. Hacia fines de la década de 1950, se consolida el proceso transicional con tasas brutas de mortalidad y de mortalidad infantil relativamente bajas (11 y 34 por mil), aumentos en la esperanza de vida al nacimiento, que para ambos sexos superaron ampliamente los 60 años, y con un porcentaje de población adulta mayor de 65 años y más que, de acuerdo con datos censales de 1960, superó el 9%, afianzando el envejecimiento de la población de la Ciudad, evidencias que se correlacionan con el cambio en la estructura de las causas de muerte que fundamentan la teoría de la transición epidemiológica (Mazzeo, 2021).

El desarrollo de la transición demográfica se evidencia también en el envejecimiento de la población de la Ciudad, proceso preponderantemente asociado a la baja de la fecundidad, en el cual el menor peso de los grupos de población de edades más jóvenes ocasiona el estrechamiento de la base de la pirámide de población. Se considera una población envejecida a aquella que tiene un alto peso relativo de población adulta mayor (65 años y más). Este envejecimiento incide en los niveles de las tasas brutas de mortalidad y modifica la estructura de las causas de muerte de la población.

La mortalidad afecta a varones y mujeres de forma diferencial. Por causas biológicas, socioeconómicas y culturales, los varones presentan una mortalidad mayor que las mujeres, lo que luego se traduce en feminización de la vejez. No obstante, es importante tener en cuenta que una menor mortalidad producto de la longevidad femenina no es sinónimo de mayor cantidad de años vividos con salud.

Las tablas de mortalidad que se elaboran en los años próximos a los censos de población ofrecen un modelo que permite medir las probabilidades de vida y muerte de la población y del cual se deriva la esperanza de vida o vida media de la población, principal indicador del nivel de la mortalidad que a los efectos comparativos no está afectado por la estructura etaria de dicha población.

Conceptualmente, la esperanza de vida representa la cantidad de años que se espera que viva una persona de una determinada edad bajo el supuesto de que se cumplan los niveles de mortalidad que se desprenden de la tabla de mortalidad (Caviezel, 2008).

A partir del contraste de esperanzas de vida de distintos períodos, es posible cuantificar la evolución del nivel de la mortalidad: a medida que baja el nivel de la mortalidad, la esperanza de vida aumenta e históricamente también aumentó la brecha en esperanza de vida de varones y mujeres.

Hacia 1887, la esperanza de vida de los varones de la Ciudad de Buenos Aires apenas superó los 30 años y la de las mujeres fue cercana a 34 años. Sin embargo, alrededor del año 1947, se duplica hasta alcanzar los 63 años los varones y 68 años las mujeres. No obstante, la mayor reducción de los niveles de mortalidad se produjo en las edades comprendidas entre los 1 y 35 años y, en menor medida, en la mortalidad infantil (menores de un año), mientras que fue relativamente pequeña en las edades más avanzadas (Müller, 1974; Recchini de Lattes, 1971; Pantelides, 1983). Luego seguirá aumentando y ampliándose como también la brecha entre los sexos.

El porcentaje de personas que alcanzaban los 50 años de edad a mediados del siglo XIX no era superior al 34% de la población (31% de varones y 36% de mujeres). Sin embargo, hacia 1910, ese porcentaje pasó a ser de alrededor del 56% (53% varones y 60% mujeres). Adicionalmente, desde el año 1910 a 1960, esa fracción se incrementó a más del 88%, y fue a comienzos del siglo XXI que el 90% de la población superó los 50 años de acuerdo con los sobrevivientes deducidos a través de las tablas históricas de mortalidad –91% varones y 95% en mujeres– (Müller, 1974 y Caviezel, 2008). Hacia el año 2010, la última tabla de mortalidad disponible para la Ciudad de Buenos deduce una esperanza de vida al nacimiento de 74 años para varones y 80 años en mujeres, alcanzando los 50 años de edad en ambos sexos más del 94% de la población (INDEC, 2013).

Al quedar relativamente poco margen para la mejora en términos absolutos, desde la década del 60 a la actualidad hubo –paradójicamente– un menor progreso relativo, siempre hablando de la población de 50 años o menos.

El advenimiento de los avances en las ciencias médicas, en cambio, tuvo un notable impacto en el porcentaje de personas de 65 años o más. En ese sentido, según datos censales, la evolución de la proporción de personas de 65 años y más en el total de la población de la Ciudad fue 2,3% en 1869; 2,2% en 1914; 5,3% en 1947; asciende a 9,3% en 1960 hasta alcanzar 16,4% en 2010. De acuerdo con las tablas de vida históricas, la estimación de la proporción de personas que sobreviven a los 65 años y más en 1869 fue, para ambos sexos, 12 %; en 1914 asciende a 31% y 42% para varones y mujeres, respectivamente; en 1947, 55% y 69%; en 1960, 66% y 81% y, hacia el 2010, el porcentaje asciende a 77% y 88% en varones y mujeres, respectivamente.

Para la población de 80 años y más, las mismas tablas de vida estiman que en 1914 sobrevivió el 6% y el 14% de varones y mujeres, respectivamente; 17% y 30% en 1947; 23% y 44% en 1960 y, de acuerdo con la última tabla de mortalidad disponible para la Ciudad de Buenos Aires elaborada por el INDEC sobre la base del censo 2010, sobreviven a los 80 años, para ambos sexos en ese año, el 40% y el 65% de varones y mujeres, respectivamente.

Análisis de la mortalidad por causas

La mortalidad es uno de los componentes demográficos determinantes del tamaño y estructura por edad de la población. Junto con los nacimientos y el saldo migratorio, determina cuánto crece o decrece la población. La posibilidad de que acontezca como evento, es decir, la probabilidad de morir, tiene un comportamiento diferencial por edad, puesto que hay mayores probabilidades a edades muy avanzadas y en menor medida en el transcurso del primer año de vida (mortalidad infantil). Para entender la dinámica de la configuración de las causas de defunción, su estructura, es preciso abordar el estudio desde la teoría de la transición epidemiológica (Omran, 1971) y de la transición demográfica (Coale, 1977 y Demeny, 1968). Conceptualmente, la transición epidemiológica alude al cambio en la composición de mortalidad por causas, donde descienden las causas infecciosas y aumentan las causas asociadas a enfermedades degenerativas.

También se estudia la estructura de la mortalidad de acuerdo con el peso de los distintos tipos de causa de muerte y esa composición depende del nivel de control de enfermedades, infraestructura sanitaria y desarrollo económico de la sociedad.

La denominada transición epidemiológica describe el proceso empírico de descenso de la mortalidad y de transformación de la estructura de causas de muerte que la acompaña. En términos generales, la disminución de la mortalidad responde, en principio, a una reducción de la incidencia de las enfermedades transmisibles (infecciosas y parasitarias), dando lugar a un aumento de la importancia relativa de las enfermedades del aparato circulatorio, las neoplasias y los traumatismos. Una vez que las enfermedades transmisibles son muy controladas, la disminución de la mortalidad se hace más lenta, dadas las mayores dificultades para controlar las otras causas. (Grushka, 2010, p.172)

A comienzos del siglo XX, Argentina había iniciado el descenso de su nivel de mortalidad con una estructura de causas en la que prevalecían las enfermedades infecciosas, pero hacia mitad del siglo XX se reducen a la quinta parte cuando adquieren relevancia las muertes por tumores y las vinculadas al sistema circulatorio. El desarrollo de la infraestructura urbana y la práctica profesionalizada de la salud, a la par que se implementaba la vacunación masiva y se extendía la atención médica y los procedimientos terapéuticos y preventivos, es lo que contextualiza el cambio del esquema de mortalidad que pasó del predominio de enfermedades transmisibles al de no transmisibles o degenerativas en la Ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX. El proceso fue diferencial de acuerdo con las condiciones de vida de la población, el aumento de la densidad poblacional, el hacinamiento y las malas condiciones de las viviendas que fueron resaltadas por los médicos de la época como causantes de los contagios de las enfermedades respiratorias en las clases populares (Mazzeo, 2021).

Hasta fines del siglo XX, las enfermedades infecciosas y parasitarias y las del sistema respiratorio siguieron descendiendo su participación. Ya en el siglo XXI, la mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio asciende su participación nuevamente (Grushka, 2010).

Aspectos metodológicos

Se efectúa un abordaje cuantitativo sobre la base de series históricas de datos provenientes de las estadísticas vitales jurisdiccionales para realizar el seguimiento durante el período 1991/2020, tomando como referencia los años 1991, 2001, 2010, 2019 y 2020, lo que posibilita la inclusión de defunciones asociadas al COVID-19. Las defunciones corresponden a las de población residente y que han sido registradas/inscriptas en la Ciudad. Para este trabajo, se excluyeron de las series históricas de mortalidad por causas las causas mal definidas2. El análisis se realizó sobre el total de causas bien definidas. En tanto su peso es de importancia para conocer las limitaciones que podría tener el análisis, se presentan los datos de defunciones por causas mal definidas para los años seleccionados: en el trienio 2000-2002 el peso relativo de las causas mal definidas fue de 2,5%, en el trienio 2009-2011 fue del 0,6%, en el trienio 2017-2019 fue del 3,7% y en el año 2020 fue de 3,6%.

Adicionalmente, para el análisis de la mortalidad por causas, se desagregaron las muertes de cada grupo específico de edad de varones y mujeres, y se agruparon para las y los menores de edad las causas más significativas. No obstante, al presentarse muy pocas defunciones absolutas para esos grupos, a los efectos de que se puedan visualizar las tendencias, las tasas de los grupos de 1-4 años y 5-14 años se expresan cada 100.000 habitantes, en los grupos de 15 a 49 y 50 a 64 años se expresan cada 10.000 y en los de 65 a 74 años y 75 y más cada 1.000 habitantes, y se presentan trienalmente para todos los grupos de edad. El agrupamiento en esos tramos de edades se justifica en que, por un lado, la mortalidad de las y los menores de un año y las defunciones infanto-juveniles de 1 a 4 y de 5 a 14 años tienen su propia dinámica. Y, por otro lado, los siguientes grupos permiten analizar en el interior de las edades jóvenes y adultas el impacto diferencial en edades activas de 15 a 49 y 50 a 64 años, y los grupos de edades más avanzadas, que presentan mayor exposición a la mortalidad de 65 a 74 y 75 años y más.

Se destaca que, para la población menor de un año, el denominador de las tasas por grupo de causales son los nacimientos del año en cuestión; esto obedece a que la mortalidad infantil se define como el cociente entre las defunciones de menores de un año y los nacimientos del mismo año. Por otra parte, para el resto de los grupos de edad, se utilizan las últimas estimaciones de población disponibles que provienen del Censo 2010.

En función de la comparación temporal de las causas de muerte, se presenta el agrupamiento de causas que utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, aplicado desde 1997, lo que posibilita presentar los trienios vinculados a los cortes anuales seleccionados a partir del trienio 2000-2002, 2009-2011, 2017-2019 y 2020.

En un apartado específico, se comparan los niveles generales de los grupos de causas de defunción a escala nacional con los de la Ciudad. Esta información adiciona a los valores jurisdiccionales las defunciones de residentes de la Ciudad que la Nación recupera a partir del proceso de consolidación de las estadísticas vitales que rescatan para cada provincia del país los eventos vitales de sus residentes ocurridos en otra jurisdicción.

A los efectos de poder comparar las tasas de las jurisdicciones internas de la Ciudad, como las comunas, se estandarizaron las tasas de mortalidad por causas por el método de tipificación directa en el cual se utiliza como modelo la estructura etaria del total de la Ciudad. Para realizar la comparación con el total del país, se tomó como referencia la composición de dicha población.

En el cálculo de las tasas se utilizan los valores poblacionales provenientes de las estimaciones a nivel comunal para cada año calendario elaboradas por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) en sintonía con las nacionales que elabora el INDEC luego de cada censo y que se derivan del censo 2010.

Sin embargo, es necesario tener presentes las limitaciones de los datos de la estadísticas vitales en escenarios asociados a la incompletitud de la información y a la baja calidad de los datos, características que se han profundizado a partir de la digitalización que se implementó en la Ciudad a partir del segundo semestre del año 2019 cuando se modificaron y en algunos casos se excluyeron preguntas de los informes estadísticos de nacimiento y defunción, por lo cual la información proveniente de las estadísticas vitales debe ser analizada con la debida cautela.3

Los errores que suelen presentar las estadísticas vitales pueden asociarse a problemas de coordinación dentro de la administración pública, a deficiencias de la información suministrada, a problemas de infraestructura, inexactitudes del personal involucrado en la registración, escasa utilidad de registrar el hecho para la población, actitudes reacias para certificar este tipo de eventos, deficiencias de los informes vitales para llenar cabalmente los formularios o por incapacidad de los informantes y también por omisiones en la legislación (Welti, 1997).

Como la tasa bruta de mortalidad está afectada por los cambios que ocurren en la composición de edades de una población, es mediante índices derivados de una tabla de vida que se pueden medir apropiadamente los cambios ocurridos en el nivel de la mortalidad; es por ello que para la contextualización histórica de los niveles de mortalidad se utiliza la esperanza de vida al nacimiento y el porcentaje de sobrevivientes de una población a partir de cierta edad que se deducen de las tablas históricas de mortalidad. No obstante, es importante tener en cuenta que la calidad de los datos se vincula con el nivel de progreso de los diagnósticos médicos y también con los retrocesos cuando las innovaciones que se pretende incorporar no están armonizadas con los criterios previos y se deteriora y pierde calidad de la información vital. Por otra parte, las estadísticas vitales también están condicionadas por los problemas vinculados a la declaración de los datos por parte de la población y a posibles imprecisiones asociadas al proceso de codificación de las causas de muerte.

El nivel de la mortalidad

En 2020, se registraron 33.234 defunciones de residentes ocurridas en la Ciudad (123 de menores de un año y 33.111 del resto de las edades). Como lo indica la tasa bruta de mortalidad4, se produjeron 10,8 defunciones cada mil habitantes. Si bien este indicador brinda una aproximación de la incidencia de la mortalidad en la población, se encuentra afectado por su estructura de edad. En poblaciones envejecidas la tasa bruta de mortalidad es alta, sin indicar esto que dicha población se encuentra expuesta a un mayor riesgo de muerte, sino que tiene en su composición mayor peso de población en grupos de edades con más exposición a la mortalidad.

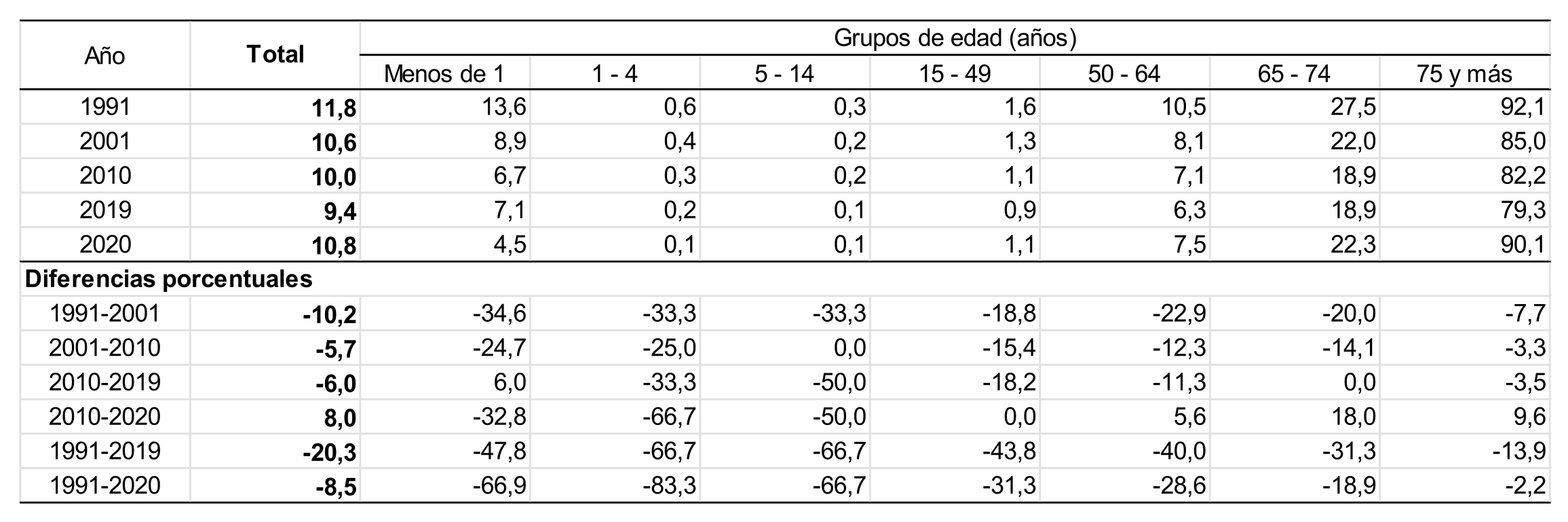

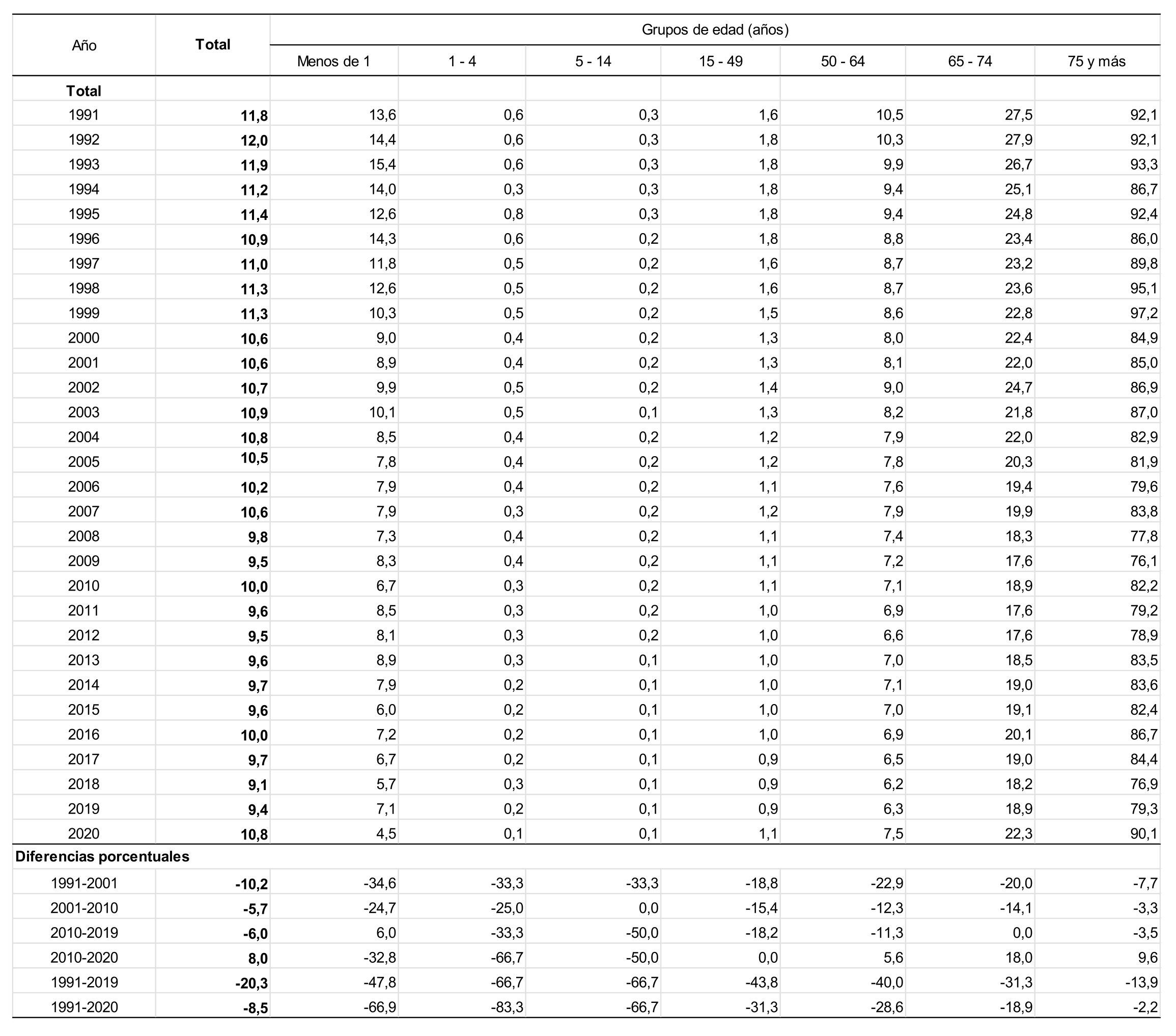

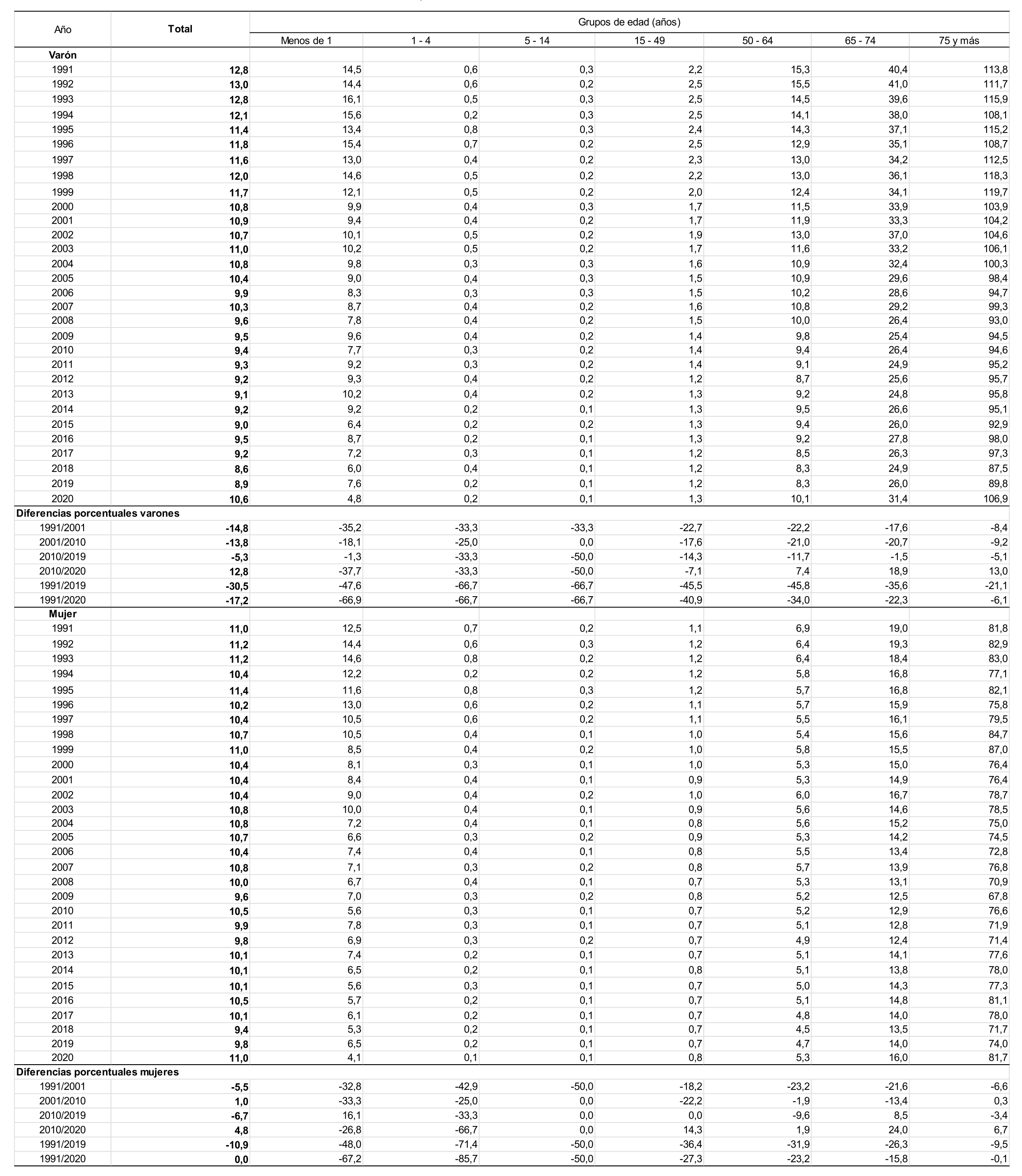

En tal sentido, las tasas específicas de mortalidad por sexo y edad aportan una idea más exacta del comportamiento del fenómeno. Como se puede observar en el Cuadro 1, si bien a lo largo de tres décadas la tasa bruta de mortalidad disminuyó en forma relativa en 8,5%, el comportamiento es distinto según grupo etario. Entre 1991 y 2020, la mortalidad de las y los menores de un año disminuyó 67% y la de niños y niñas de 1 a 4 años disminuyó 83,3%. En los grupos de edad de 5 a 64 años la disminución fue entre 28 y 67%. En la población de 65 a 74 años, la disminución fue casi del 19% y en 75 años y más, cerca de 2%. De todas formas, hay que tener en cuenta que en estos últimos tres grupos la incidencia de la pandemia de COVID-19 hizo subir las tasas de mortalidad a niveles que no tenían desde hace más de una década. El año 2020 vino a opacar el descenso de las tasas de mortalidad del período, al achicarse notablemente la brecha que entre 1991 y 2019 fue de 20,3% de descenso de la mortalidad frente al 8,5% mencionado al considerar el período 1991-2020.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población. Nota: en el contexto de pandemia por Covid-19, los procesos habituales de la DGRC (Dirección General de Registro Civil) de CABA se vieron afectados en su funcionamiento. Durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio la Sede Central tuvo un funcionamiento limitado y las sedes comunales estuvieron cerradas, afectando la registración y la carga al sistema de los hechos vitales. La Disposición N° 106/DGRC/20 reguló las actividades durante la Pandemia. La inscripción de las defunciones no se vio interrumpida en ningún momento, aunque solo se pudieron inscribir en la Sede de Defunciones del Registro Civil.

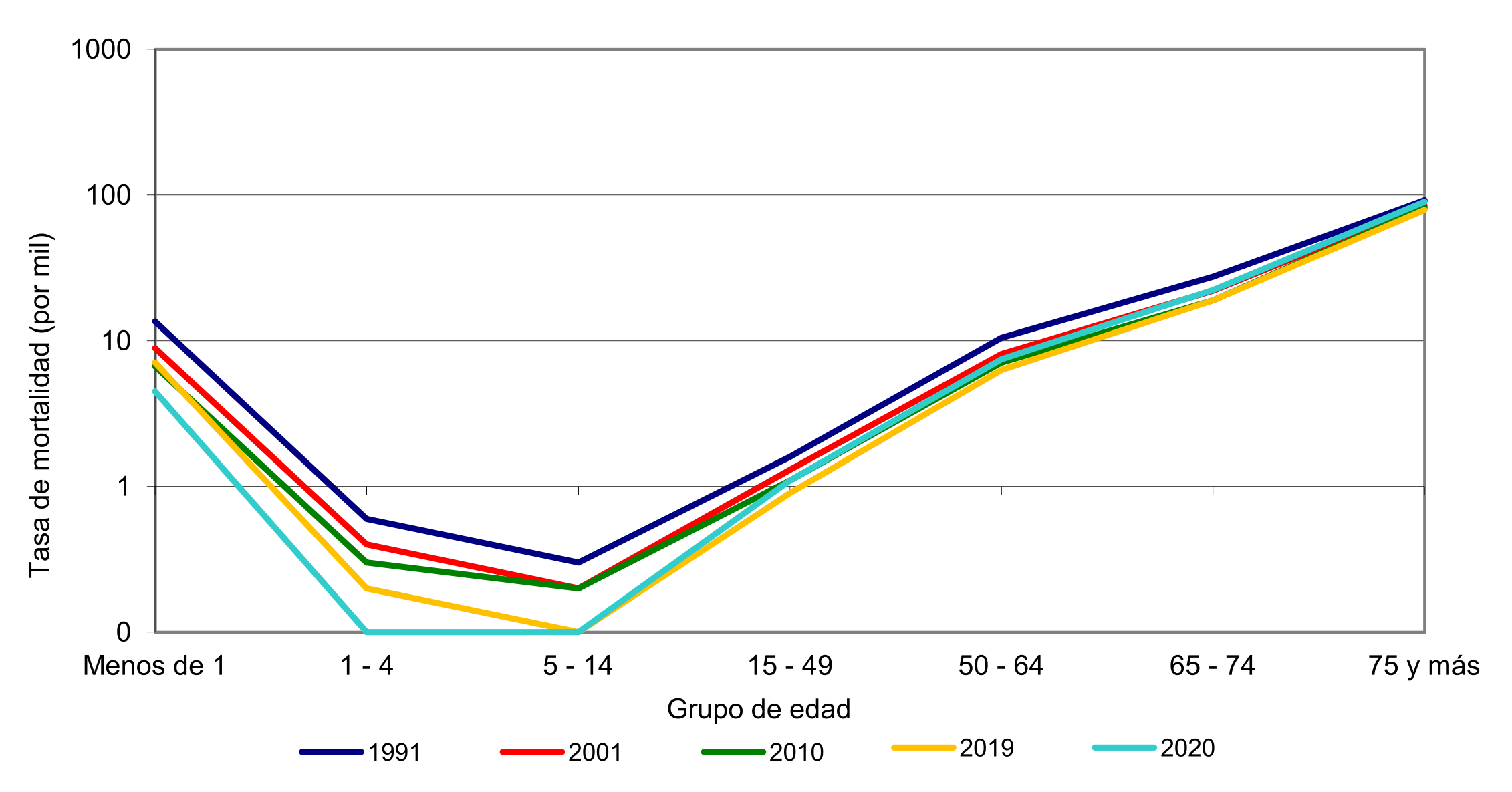

El comportamiento de la mortalidad es diferencial según el grupo etario. Durante los primeros años de vida el riesgo de morir es alto, sobre todo en el primer año de vida, descendiendo entre los 5 y los 15 años, para incrementarse levemente desde ahí hasta los 40 años. A partir de los 40 años de vida se va incrementando su intensidad para alcanzar valores nuevamente altos en las edades más avanzadas. La reducción de la mortalidad se produce también diferencialmente según la edad, siendo más rápida en las primeras edades. En términos gráficos la estructura por edad de la mortalidad cambia de una letra con forma U a una forma más parecida a una letra J, al disminuir la mortalidad de los primeros años de vida (Grushka, 2010). En la Ciudad de Buenos Aires, como lo muestran los Gráficos 1.1, 1.2 y 1.3 para ambos sexos, las tasas de mortalidad por edad dibujan una letra “jota” inclinada, dado que la mortalidad de las y los menores de un año es actualmente baja, más baja aún la de niñas, niños y adolescentes y, en las edades de jóvenes, población adulta y adulta mayor incrementa su nivel paulatinamente. Se destaca que, a lo largo de treinta años, la mortalidad disminuyó en todos los grupos de edad y para ambos sexos. Como era de esperar, las mayores ganancias se produjeron en las edades más jóvenes, probablemente relacionadas con la estructura de causas de muerte.

Gráfico 1.1

Tasa de mortalidad (por mil) por grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991, 2001, 2010, 2019 y 2020

Nota: la representación de las tasas de mortalidad se realizó en escala logarítmica.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.El comportamiento de la mortalidad también es diferencial por sexo. Debido a condicionantes de índole biológica, socioeconómica y cultural la mortalidad de las mujeres es menor que la mortalidad de los varones (Grushka, 2010). Debido a esta sobremortalidad masculina, se espera una mortalidad más alta en los varones, aunque en distintos niveles según grupo etario. La mayor brecha entre los sexos se da en los grupos de edad correspondientes a la población adulta y adulta mayor.

El Gráfico 1.2 muestra la evolución de la tasa de mortalidad por edad de los varones. Comparando la disminución de las tasas por edad se observa que para las y los menores de un año fue mayor entre 2010 y 2020. Aunque, si se excluye el 2020, la mayor reducción en la mortalidad de las y los menores de un año fue entre 1991 y 2001. El grupo de 1 a 4 años registró, para los períodos decenales, una reducción próxima al 33%, que fue inferior durante 2001-2010. Para el grupo de 5 a 14 años la mayor disminución decenal se produjo a partir del año 2010 con una baja del 50% (Cuadro 2 del Anexo). En los grupos comprendidos entre los 15 y 64 años fue mayor la reducción que se produjo entre 1991 y 2001. Finalmente, para los mayores de 65 años, la mayor disminución se registra entre 2001 y 2010.

La mortalidad de las mujeres también disminuyó su nivel entre 1991 y 2020 en todos los grupos de edad. La mortalidad de las mujeres menores de un año se redujo un 33% en los dos primeros períodos (Gráfico 3 y Cuadro 2 del Anexo), mientras que en el grupo de 1 a 4 años la mayor disminución fue entre 2010 y 2020. Sin embargo, si se excluye el año 2020, la mayor reducción se registra entre 1991 y 2001. El resto de los grupos de edad, excepto el de 15 a 49 años, disminuyó más en el período 1991-2001. Esto se explica porque la mortalidad de las mujeres en edades reproductivas ya era muy baja en 1991.

Gráfico 1.2

Tasa de mortalidad (por mil) de los varones por grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991, 2001, 2010, 2019 y 2020

Nota: la representación de las tasas de mortalidad se realizó en escala logarítmica.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

Gráfico 1.3

Tasa de mortalidad (por mil) de las mujeres por grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991, 2001, 2010, 2019 y 2020

Nota: la representación de las tasas de mortalidad se realizó en escala logarítmica.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.La estructura de las causas de muerte

En el Cuadro 2 se presenta el conjunto de causas de defunción agrupadas para el total de la población de la Ciudad, donde se puede observar que las enfermedades del corazón presentaban en 1990 una tasa del 4,6 cada mil habitantes (representando un 37,1% del total de causas de muerte de ese año). En 2001 disminuyen su tasa a 3,2 (representando un 30% de los casos) que se sostiene en 2010 y disminuye en 2019, cuando presenta una menor tasa (2,8 por mil habitantes), representando en dicho año un 30,4% del total de causas de muerte.

Los tumores malignos en 1990 presentan una tasa del 2,2 (representando un 17,4% del total). A partir de ese año su tasa va descendiendo.

Las enfermedades cerebrovasculares van descendiendo paulatinamente en todo el período estudiado.

Las infecciones respiratorias agudas aumentaron en su tasa y participación porcentual; en 1990 la tasa fue 0,3 por mil habitantes y en 2019 1,2 por mil habitantes, y su peso relativo en el total de las causas pasó de 2,3% en 1990 a un 13,3% en 2019.

Las defunciones por accidentes y efectos adversos presentan una tasa de 0,3 por mil en 1990, con un peso porcentual del 2% en el total de causas que descienden en los años siguientes hasta presentar en 2019 una tasa cercana a cero. Los suicidios presentan tasas cercanas a cero en todo el período considerado.

El registro de Estadísticas Vitales en las variables del apartado de causas violentas es deficiente, en especial las preguntas abiertas donde el médico debe describir las circunstancias y el lugar en que se produjo la defunción. También se registran altos pesos relativos de “ignorado” en las respuestas a la pregunta precodificada (cuyas respuestas posibles son: accidentes, suicidio, homicidio y se ignora). Al respecto, mencionamos que para los diez últimos años se registra una suba en el valor de los casos ignorados que supera considerablemente los registrados en los años precedentes, situación sumamente crítica a partir del año 2012 con 98%, siendo 2020 el peor año, donde se registró un 99,8% de casos ignorados.

Las enfermedades del aparato urinario, así como las afecciones originadas en el período perinatal que afectan a menores de un año y defunciones por SIDA registraron cambios menores.

En 2020, con el inicio de la pandemia por COVID-19, se incorporan entre las principales causas de muerte las enfermedades causadas por COVID-19, que presentan para ese año una tasa de 1,8 por mil habitantes, representando un 16,9% del total de defunciones ocurridas en la Ciudad, quedando solo por debajo de las enfermedades del corazón.

El peso relativo de todas las demás causas de muerte disminuye en 2020, con la excepción de accidentes y efectos adversos que se incrementa levemente, y de la tasa de defunciones por enfermedades del corazón.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población. Nota: códigos de causas de la Clasificación Internacional de Enfermedades. 10º Revisión. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. En el contexto de pandemia por Covid-19, los procesos habituales de la DGRC (Dirección General de Registro Civil) de CABA se vieron afectados en su funcionamiento. Durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio la Sede Central tuvo un funcionamiento limitado y las sedes comunales estuvieron cerradas, afectando la registración y la carga al sistema de los hechos vitales. La Disposición N° 106/DGRC/20 reguló las actividades durante la Pandemia. La inscripción de las defunciones no se vio interrumpida en ningún momento, aunque solo se pudieron inscribir en la Sede de Defunciones del Registro Civil.

La estructura de causas de defunción por sexo y grupos de edad

Los factores que inciden en el descenso de la mortalidad también afectan la estructura de causas de muerte que es diferencial por sexo y grupo de edad. A fin de analizar la evolución de las principales causas de muerte se presentan a continuación gráficos con la evolución de los principales grupos de causas de muerte por grupo de edad y sexo para los trienios seleccionados. Dado que el 2020 es el año de inicio de la pandemia por COVID-19, se toma el trienio inmediato anterior (2017/2019) a fines analíticos para, posteriormente, analizar lo ocurrido en 2020 con la aparición de las defunciones por enfermedades causadas por COVID-19.

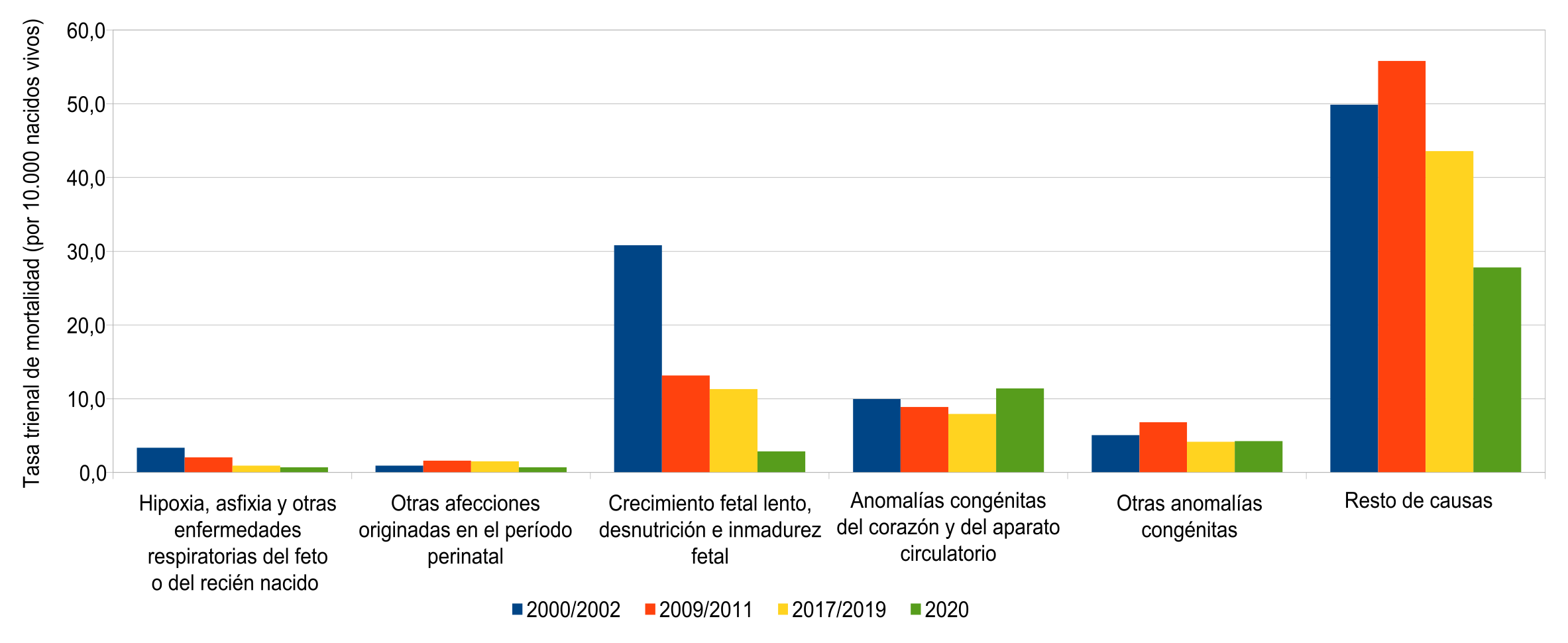

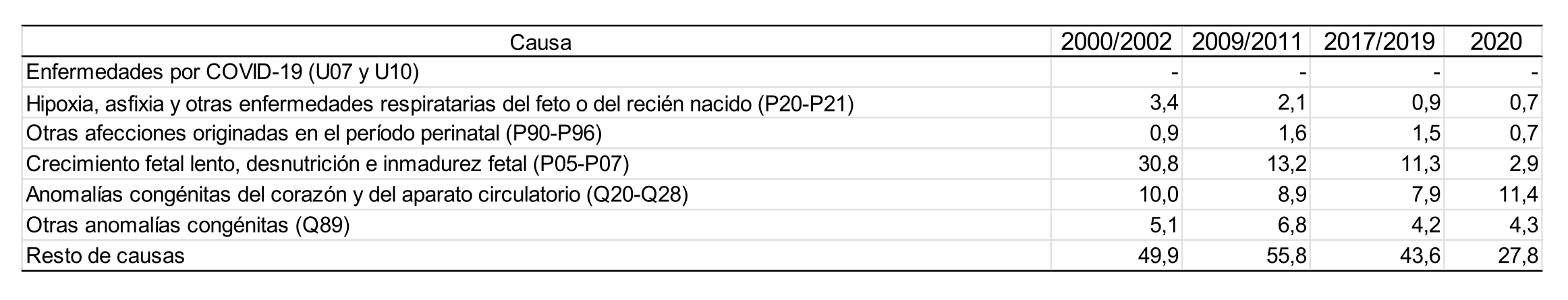

Como se puede observar en el Gráfico 2.1 (Cuadro 3 del Anexo), en los varones menores de un año, las causas vinculadas a un crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal son el principal grupo de causas de muerte, aunque presentan una disminución importante a lo largo del período. Seguidas por las anomalías congénitas del corazón y del aparato circulatorio. Para el 2020, son las anomalías congénitas del corazón y del aparato circulatorio las principales causas de muerte, seguidas por otras anomalías congénitas.

En el Gráfico 2.2 (Cuadro 4 del Anexo) podemos observar lo sucedido en el mismo período con las defunciones de mujeres menores de un año. Este grupo presenta tasas más bajas que las de los varones. Pero al igual que en estos, las causas vinculadas a un crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal son el principal grupo de causas de muerte, presentando también una disminución a lo largo del período, seguidas también en este caso, por las anomalías congénitas del corazón y del aparato circulatorio. Para el 2020, las principales causas de muerte son las vinculadas a anomalías congénitas del corazón y del aparato circulatorio, seguidas por las vinculadas al crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal. Aparece el COVID-19 en las mujeres menores de un año con una tasa muy baja de 0,7 por cada diez mil nacimientos, pero se advierte que representa a una sola defunción.

Gráfico 2.1

Tasa trienal de mortalidad de varones menores de 1 año (por 10.000 nacidos vivos) según causa de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2000/2002-2009/2011-2017/2019-2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

Gráfico 2.2

Tasa trienal de mortalidad de mujeres menores de 1 año (por 10.000 nacidas vivas) según causa de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2000/2002-2009/2011-2017/2019-2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

Tanto en varones como en mujeres de 1 a 4 años la cantidad de defunciones por grupo de causas es muy baja y no alcanza a superar el dígito por lo cual para poder analizar las magnitudes las tasas se expresan cada 100.000 habitantes.

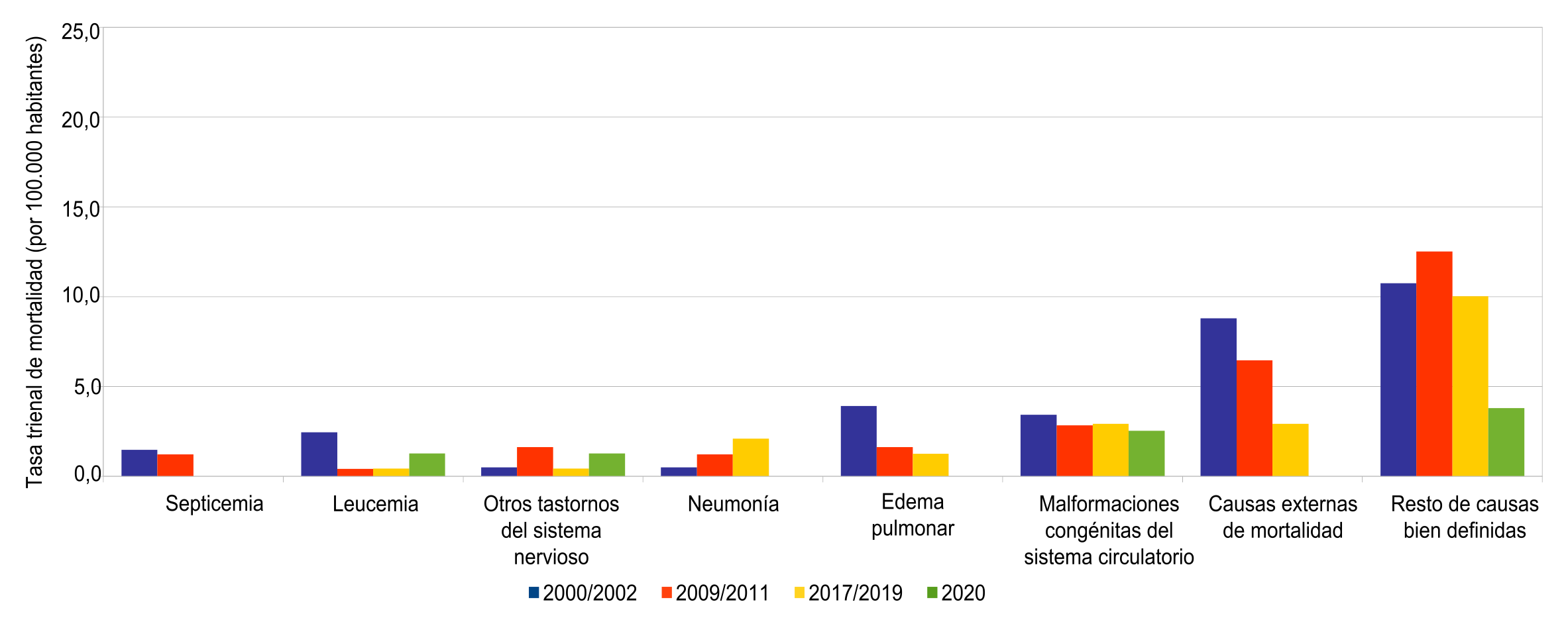

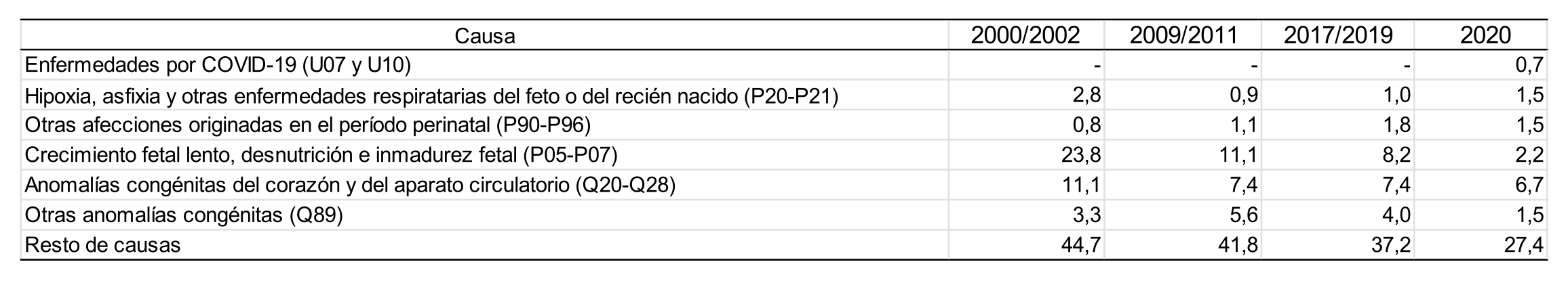

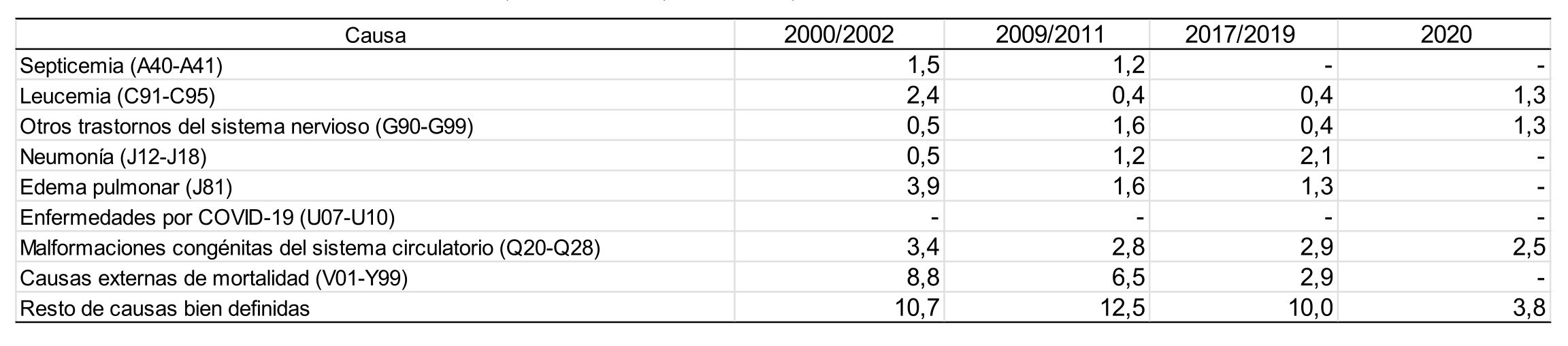

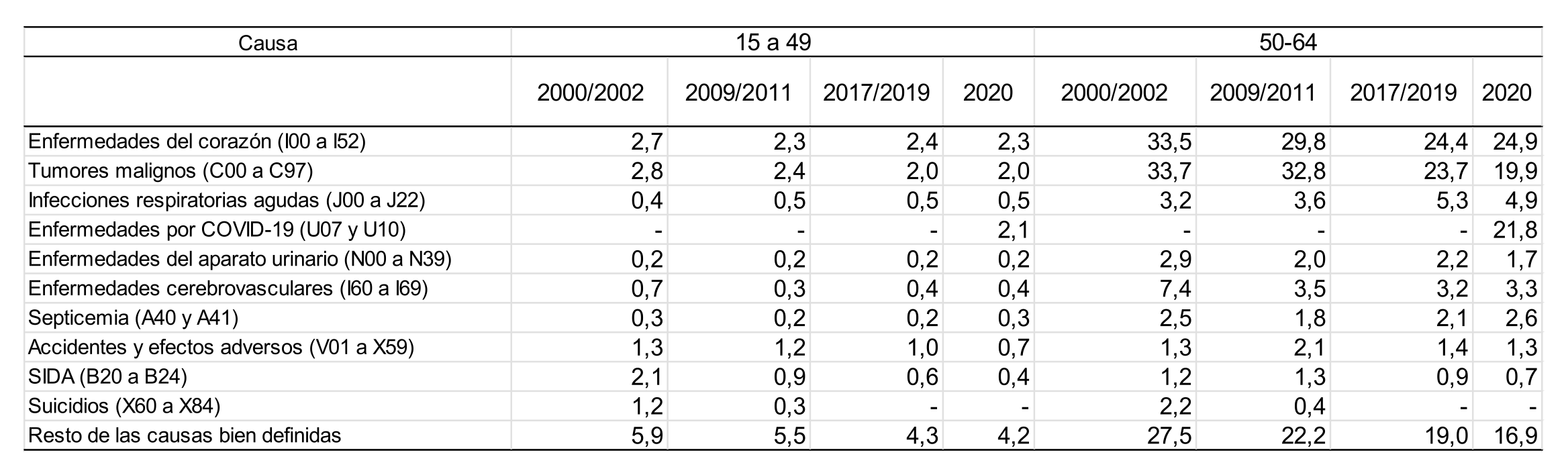

Los varones de 1 a 4 años de edad presentan, como se puede ver en el Gráfico 2.3 (y Cuadro 5 del Anexo) como principal causa de muerte las causas externas de mortalidad, disminuyendo su tasa a lo largo del período analizado. Estas causas son seguidas por otros trastornos del sistema nervioso, en los cuales se observa una importante disminución de su peso hacia el trienio 2017-2019 en casi una tercera parte de lo registrado en el trienio 2000-2002. También destaca la tasa de mortalidad por malformaciones congénitas del sistema circulatorio con oscilaciones durante el período y que para el 2020 aparece como principal causa de muerte. Por otro lado, el edema pulmonar está presente en varones de este grupo de edad arrojando en 2017-2019 una tasa de 2 cada cien mil y la neumonía, que aumenta hacia ese mismo trienio, pasando de 1,9 en el trienio 2000-2002 a 2,4 en 2017-2019. Con un nivel inferior al inicio del período analizado aparece la leucemia que hacia el trimestre 2017-2019 se posiciona en 2 cada cien mil habitantes.

En el caso de las mujeres, como se puede observar en el Gráfico 2.4 (y en el Cuadro 6 del Anexo), también son las causas externas de mortalidad el principal grupo de causas de muerte, que disminuyen a lo largo del período analizado. Estas causas son seguidas en el trienio 2000/2002 por las defunciones por edema pulmonar que, a diferencia de lo observado en varones se reduce a su tercera parte hacia el trienio 2017-2019 y no está presente en el 2020. En el trienio 2017-2019 comparten el primer grupo de causas de muerte las causas externas y las malformaciones congénitas del sistema circulatorio. Estas últimas son las principales causas de muerte para 2020. Con un nivel menor se observa hacia 2000-2002 la leucemia que en 2017-2019 se reduce a 0,4 y vuelve a ascender en el 2020 a 1,3 cada cien mil habitantes.

Se destaca que para mujeres y varones de 1 a 4 años no se presentaron casos asociados a COVID-19.

Gráfico 2.3

Tasa trienal de mortalidad de varones de 1 a 4 años (por 100.000 habitantes) según causa de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2000/2002-2009/2011-2017/2019-2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

Gráfico 2.4

Tasa trienal de mortalidad de mujeres de 1 a 4 años (por 100.000 habitantes) según causa de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2000/2002-2009/2011-2017/2019-2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

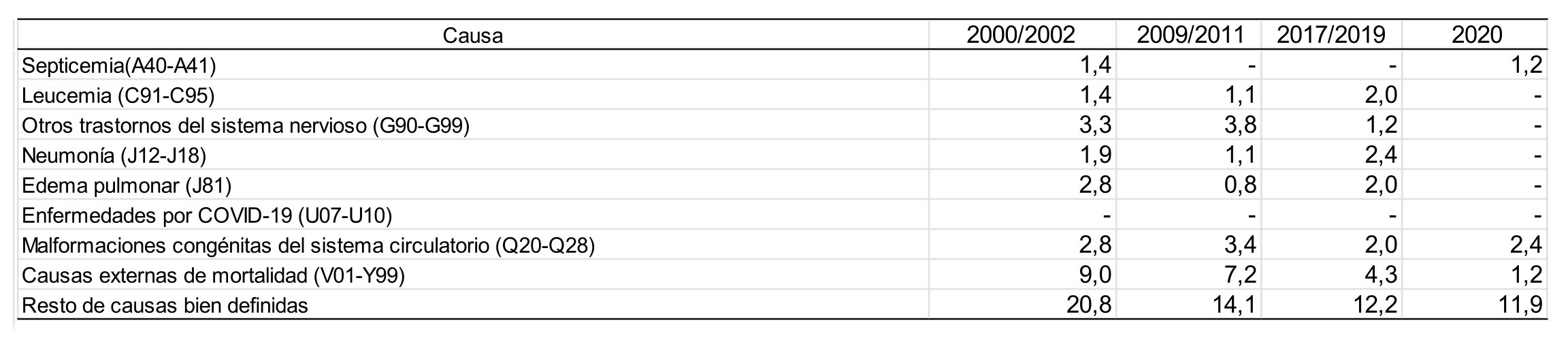

Para los varones de 5 a 14 años de edad, como se puede observar en el Gráfico 2.5 (y Cuadro 7 del Anexo), las causas externas de mortalidad son la principal causa de muerte con una tasa que va disminuyendo a lo largo del período. Seguidas bastante de cerca por los tumores malignos; llamativamente en 2020 este grupo asciende respecto a los dos trienios previos. En 2020 aumentan también las enfermedades del corazón, casi quintuplicando su valor respecto a los trienios anteriores y quedando al mismo nivel que las causas externas de mortalidad.

En el caso de las mujeres de 5 a 14, como se puede ver en el Gráfico 2.6 (y Cuadro 8 del Anexo), es más pareja la preeminencia entre las causas externas de mortalidad y los tumores malignos. Para el 2020, son los tumores malignos la principal causa de muerte, con una tasa de 2,6, seguidos de las causas externas con una tasa de 1,5 cada cien mil habitantes. En las mujeres de este grupo al 2020 aparece el COVID-19 con una tasa de 1 cada cien mil. Se advierte que, dada la poca cantidad de casos de mortalidad en estos grupos de edad, esta tasa representa valores muy bajos.

Gráfico 2.5

Tasa trienal de mortalidad de varones de 5 a 14 años (por 100.000 habitantes) según causa de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2000/2002-2009/2011-2017/2019-2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

Gráfico 2.6

Tasa trienal de mortalidad de mujeres de 5 a 14 años (por 100.000 habitantes) según causa de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2000/2002-2009/2011-2017/2019-2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

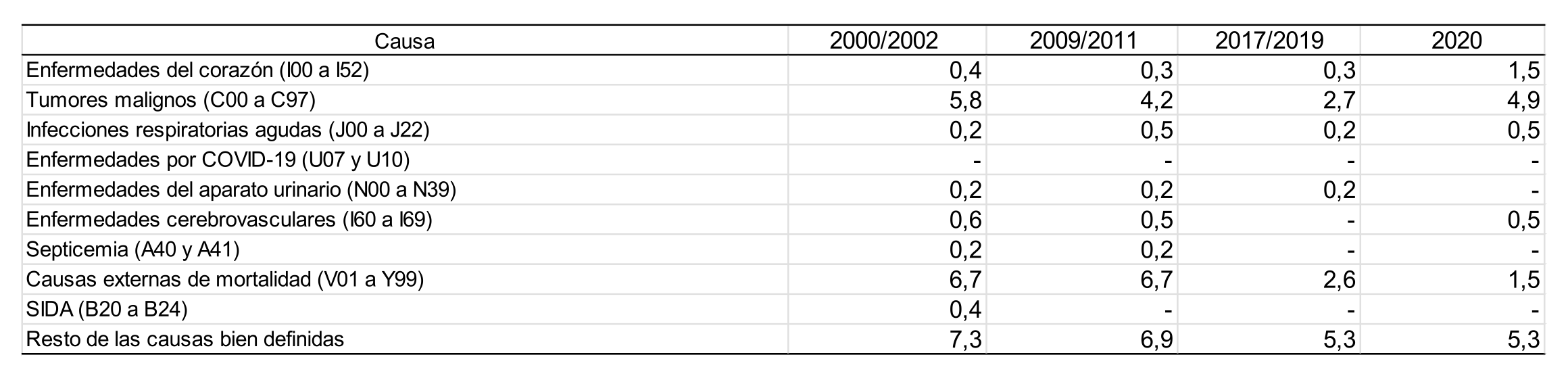

En el caso de los varones de 15 a 49 años, tal como se puede observar en el Gráfico 2.7 (y Cuadro 9 del Anexo) las principales causas de muerte son los tumores y las enfermedades de corazón. Ambos grupos disminuyen sus tasas hacia 2017/2019. Para el 2020 continúan siendo las enfermedades del corazón las principales causas de muerte, con una tasa de 2,3, seguidas por las enfermedades por COVID-19, con una tasa de 2,1 cada diez mil habitantes. Finalmente, los tumores malignos sostienen la tasa de 2 cada diez mil para este año.

Se destaca que hace más de 10 años no se consignan defunciones por suicidios, por lo cual desaparecen dentro del conjunto de defunciones externas.5

Como se puede ver en el Gráfico 2.8 (Cuadro 10 del Anexo), en las mujeres de 15 a 49 son los tumores malignos la principal causa de muerte, seguidos por las enfermedades del corazón. Para el 2020, los tumores malignos presentan una tasa de 3,1, seguidos por las enfermedades por COVID-19 con una tasa de 1 cada diez mil habitantes.

Gráfico 2.7

Tasa trienal de mortalidad de varones de 15 a 49 años (por 10.000 habitantes) según causa de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2000/2002-2009/2011-2017/2019-2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

Gráfico 2.8

Tasa trienal de mortalidad de mujeres de 15 a 49 años (por 10.000 habitantes) según causa de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2000/2002-2009/2011-2017/2019-2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

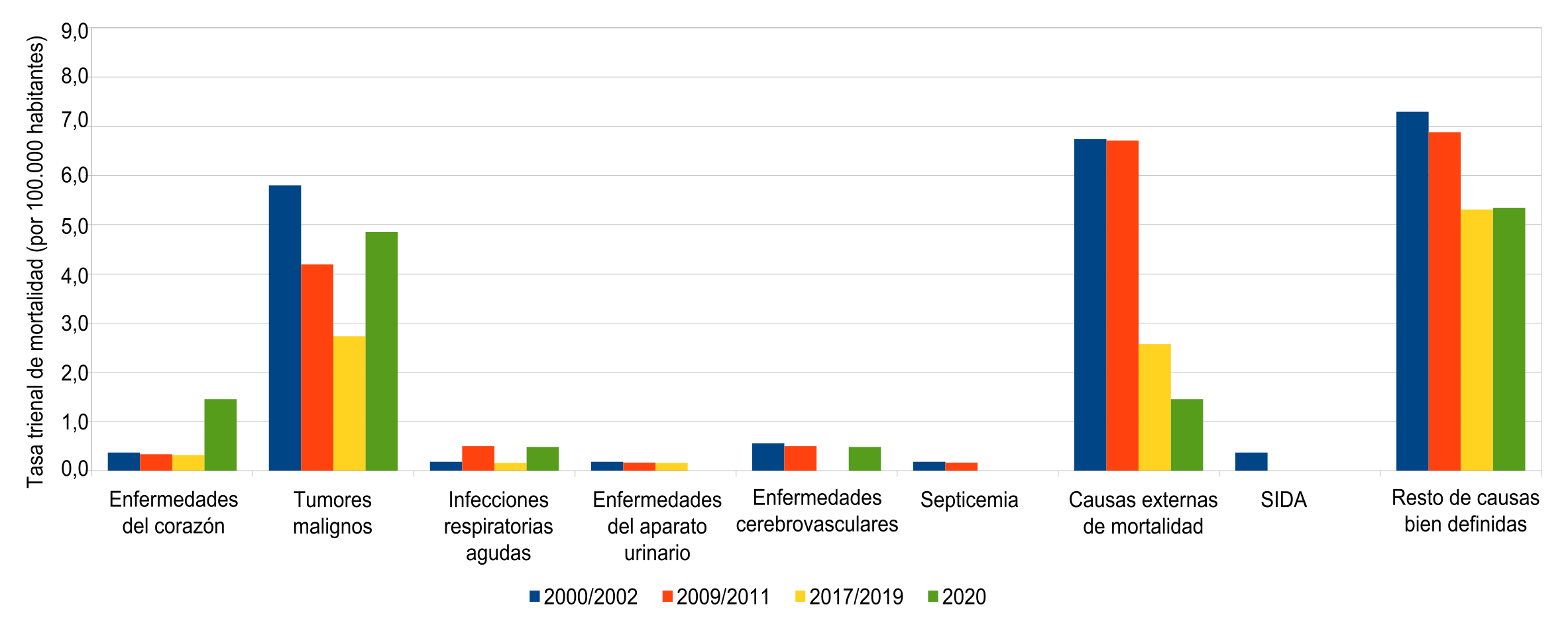

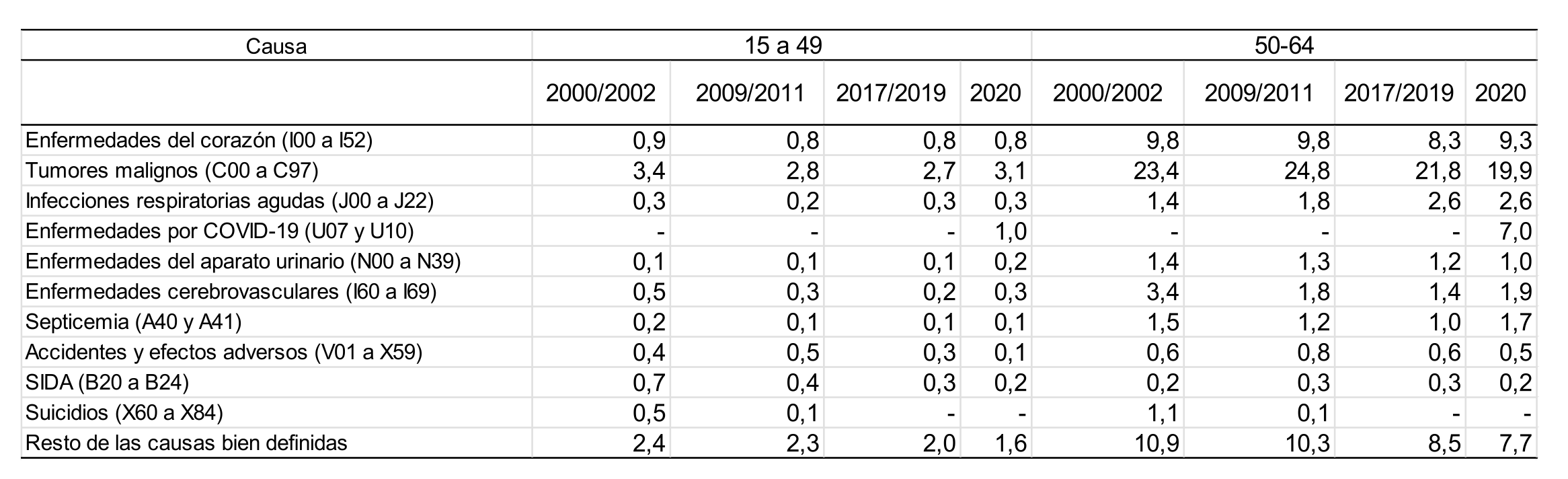

En los varones de 50 a 64, como se observa en el Gráfico 2.9 (y en el Cuadro 9 del Anexo), son los tumores malignos y las enfermedades del corazón las principales causas de muerte. A partir del 2020, puede notarse la incidencia de las enfermedades por COVID-19 con una tasa de 21,8 cada diez mil habitantes. Las enfermedades del corazón siguen siendo las principales causas de muerte con una tasa de 24,9. Los tumores malignos aparecen detrás de ambos grupos con una tasa de 19,9 cada diez mil habitantes.

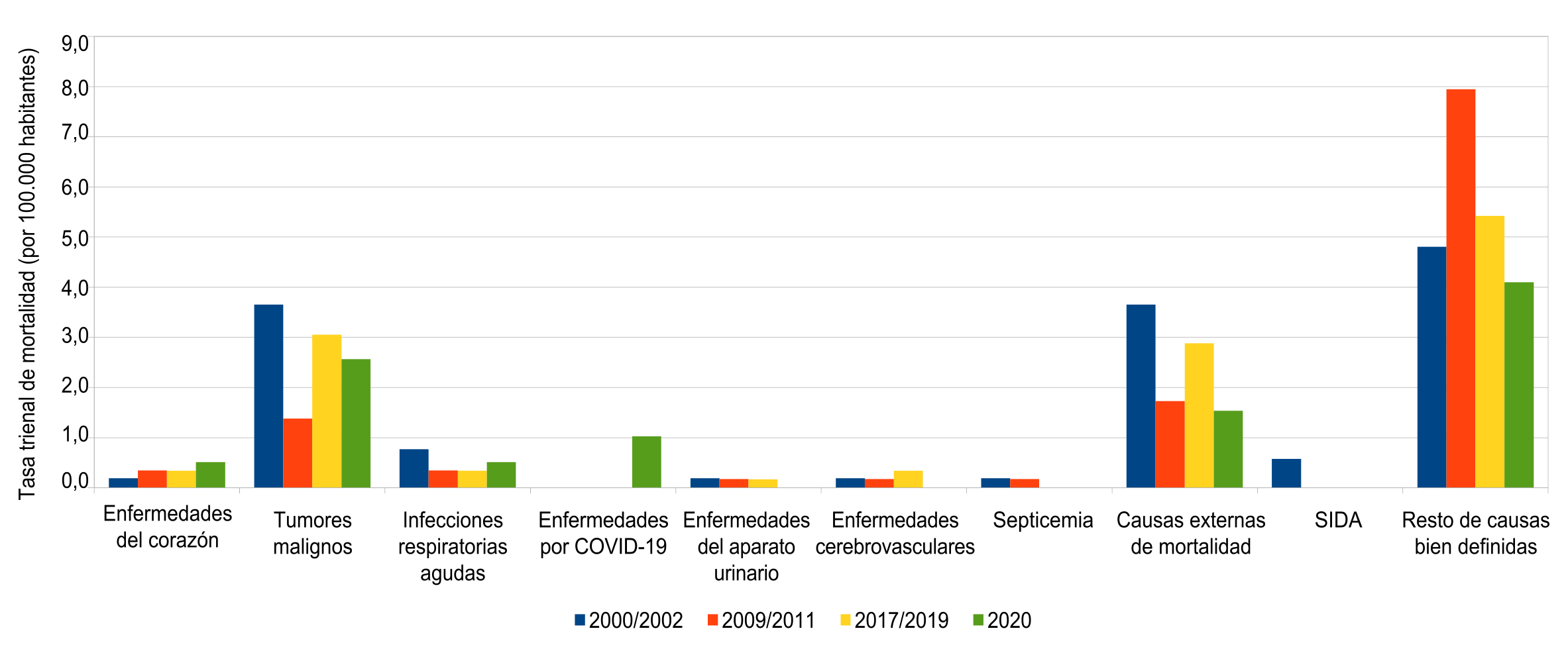

Para las mujeres de 50 a 64 años de edad, como se ve en el Gráfico 2.10 (Cuadro 10 del Anexo) son los tumores malignos la principal causa de muerte, seguidos por las enfermedades del corazón. Para 2020, los tumores malignos son la principal causa de muerte, con una tasa de 19,9, seguidas por las enfermedades del corazón, con una tasa de 9,3 cada diez mil habitantes. A partir de los 50 años comienza a ser más visible la tasa por causa COVID-19 que en mujeres alcanzó una tasa de 7 cada 10.000 habitantes.

Gráfico 2.9

Tasa trienal de mortalidad de varones de 50 a 64 años (por 10.000 habitantes) según causa de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2000/2002-2009/2011-2017/2019-2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población

Gráfico 2.10

Tasa trienal de mortalidad de mujeres de 50 a 64 años (por 10.000 habitantes) según causa de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2000/2002-2009/2011-2017/2019-2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

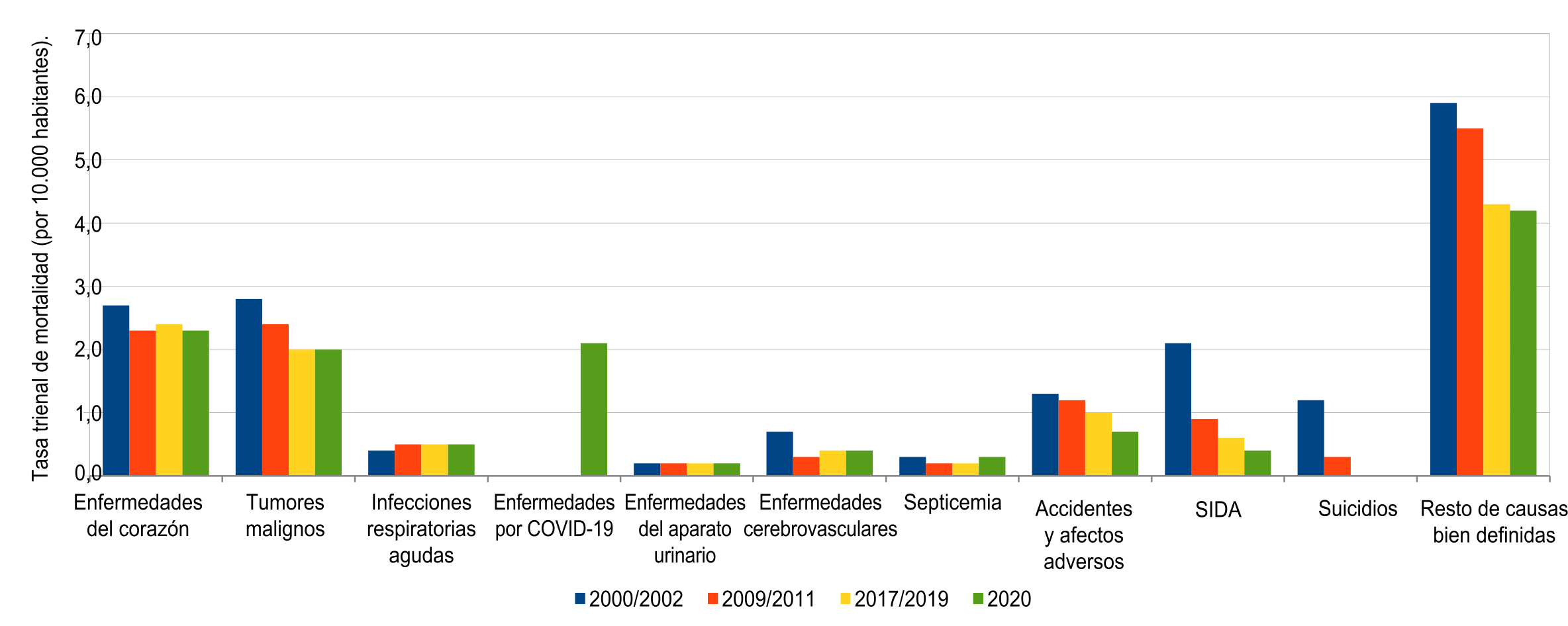

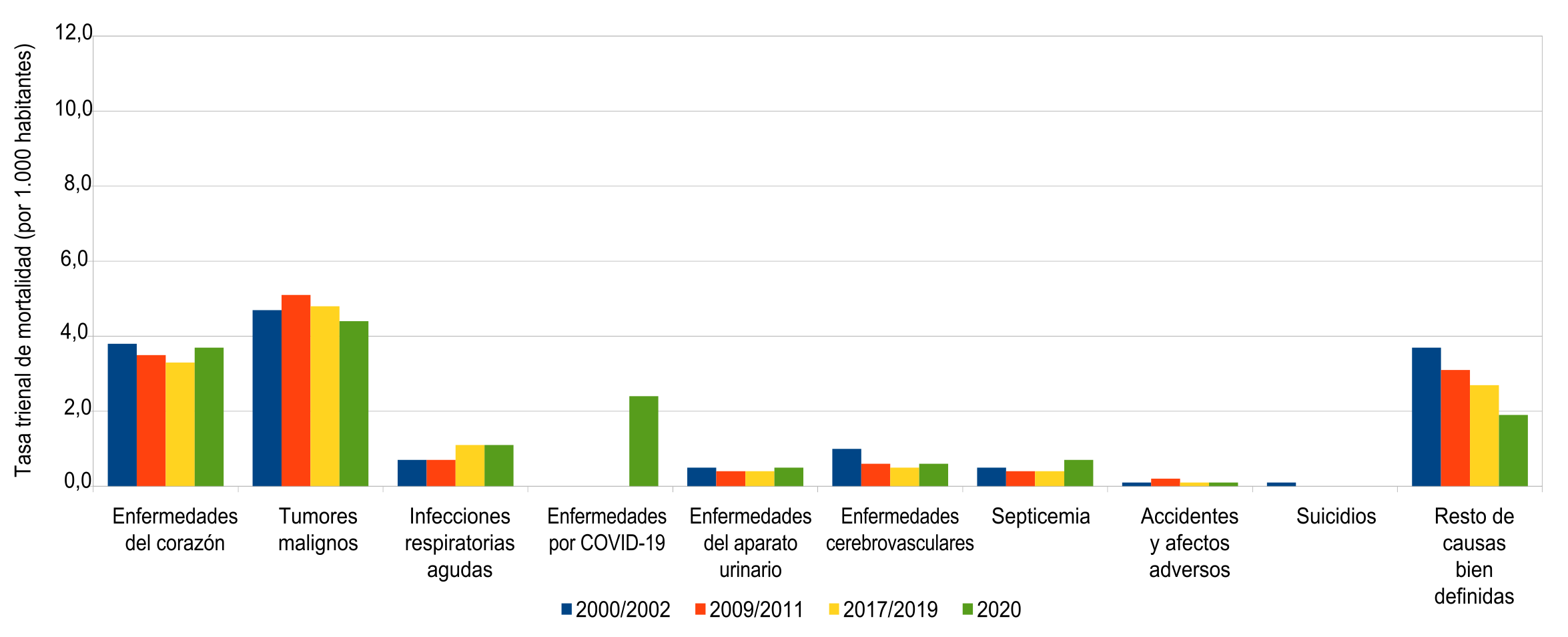

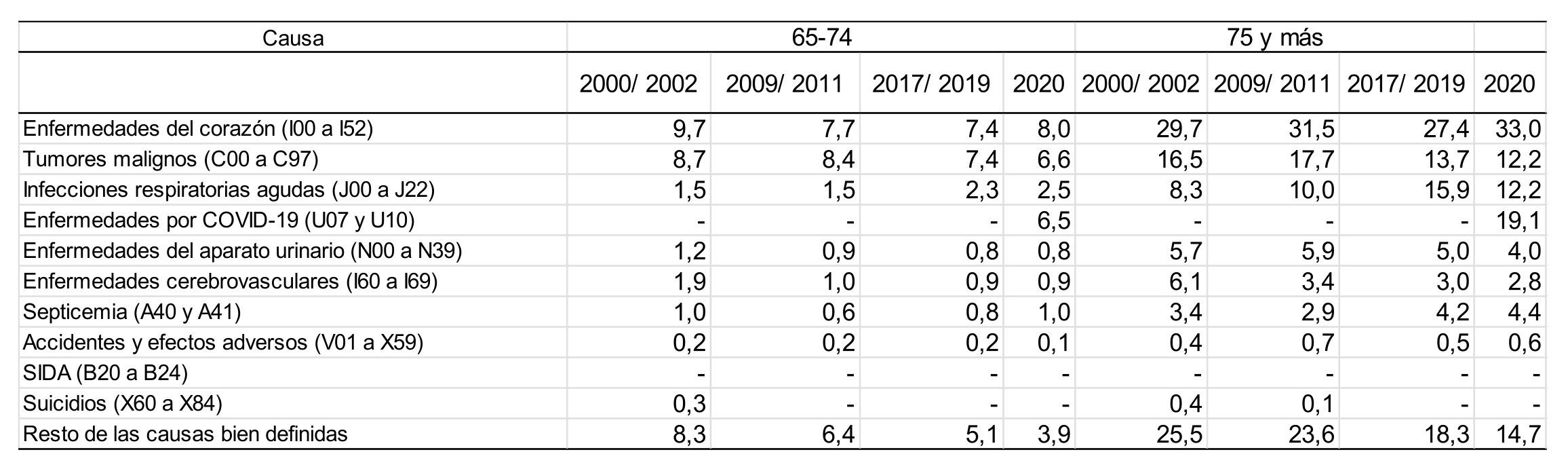

Las enfermedades del corazón, como vemos en el Gráfico 2.11 (Cuadro 11 del Anexo) son la principal causa de muerte de varones de 65 a 74 años, seguidas por la mortalidad por tumores malignos. Para el año 2020, las enfermedades por COVID-19 arrojan para este grupo de varones una tasa de 6,5 por mil.

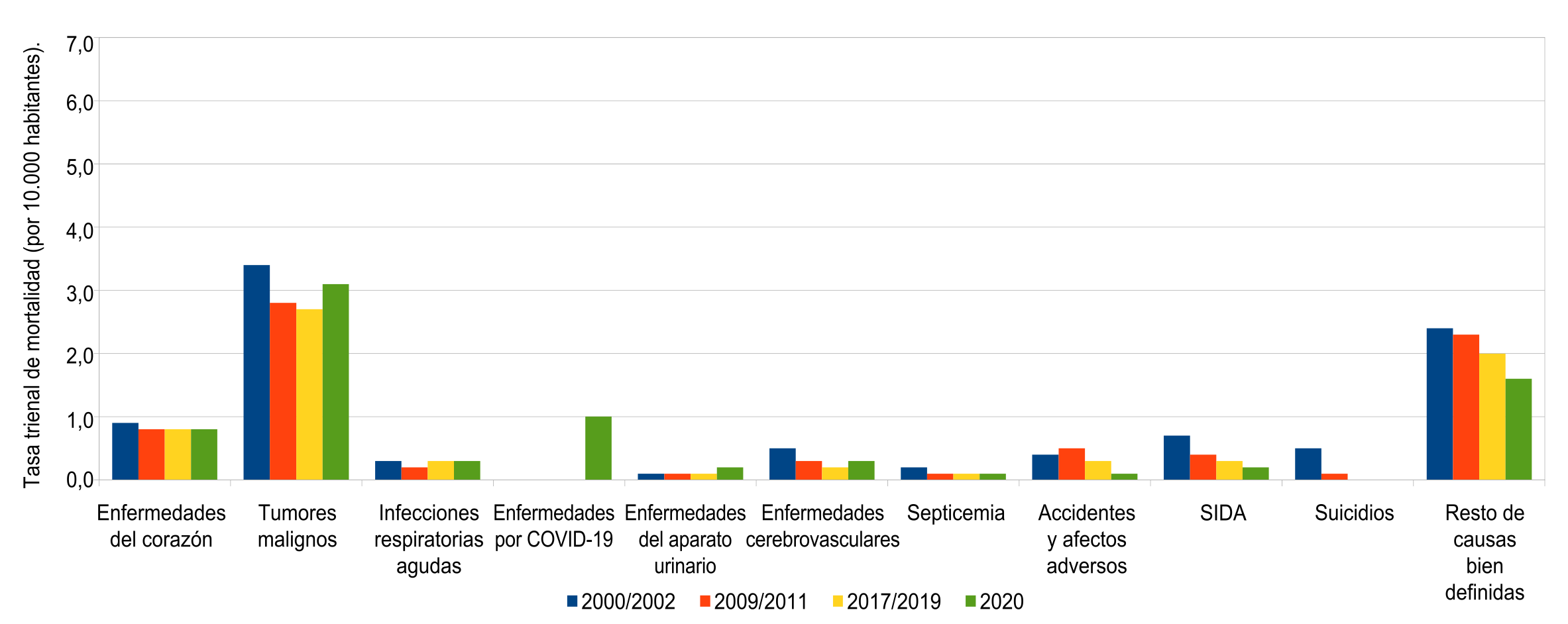

En el Gráfico 2.12 (y en el Cuadro 12 del Anexo) podemos ver que, para las mujeres de 65 a 74 años, son los tumores malignos la principal causa de muerte. Esta mortalidad es seguida por la causada por las enfermedades del corazón. La tasa por enfermedades por COVID-19 asciende en 2020 a 2,4 por mil, contrastando con los varones del mismo grupo de edad cuya tasa ascendió a 6,5 por mil.

Gráfico 2.11

Tasa trienal de mortalidad de varones de 65 a 74 años (por 1.000 habitantes) según causa de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2000/2002-2009/2011-2017/2019-2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

Gráfico 2.12

Tasa trienal de mortalidad de mujeres de 65 a 74 años (por 1.000 habitantes) según causa de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2000/2002-2009/2011-2017/2019-2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

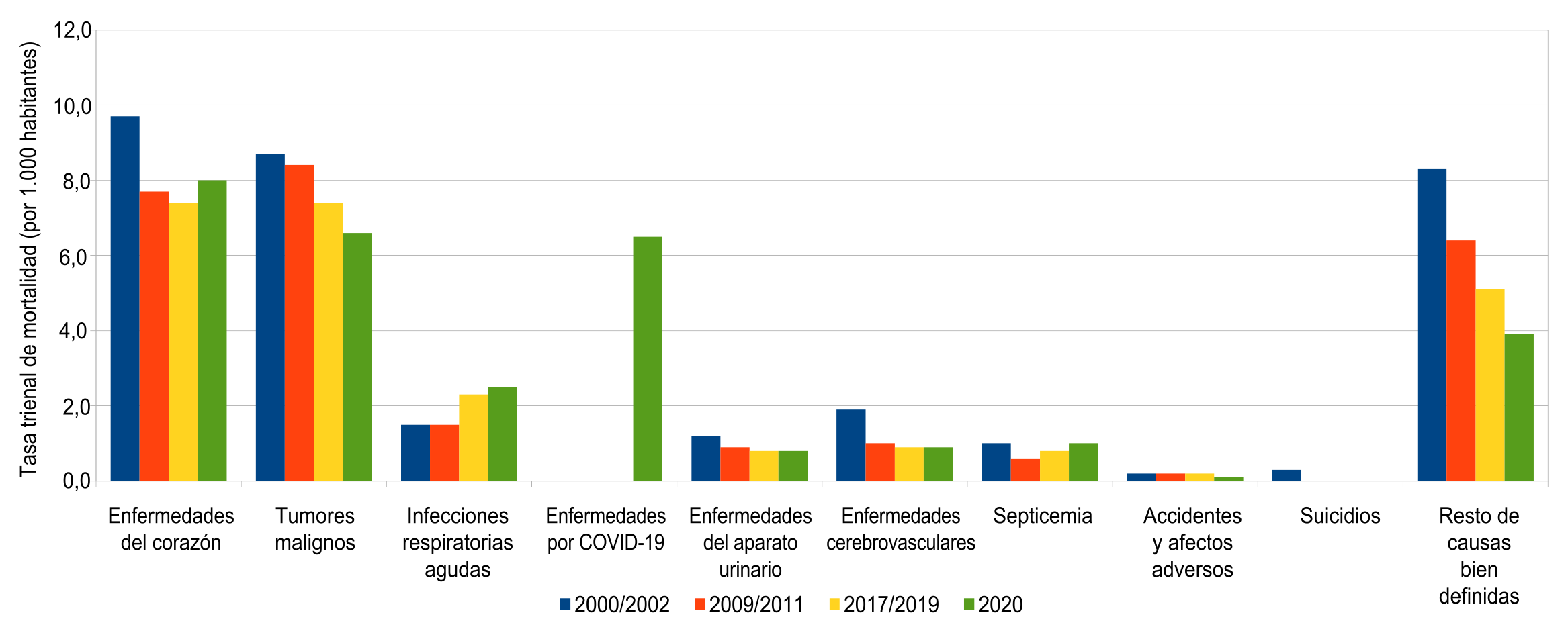

En el grupo de varones de 75 y más años, como se puede ver en el Gráfico 2.13 (y en el Cuadro 11 del Anexo), la principal causa de mortalidad son las enfermedades del corazón, seguidas por los tumores malignos. Las infecciones respiratorias agudas, que para los 2 primeros trienios no superan el 10 por mil hacia 2017-19, aumentan el protagonismo y superan a los tumores malignos y, en 2020, ambas tasas alcanzan 12,2 por mil. La tasa asociada a enfermedades por COVID-19 supera para este año el 19 por mil, siendo la segunda causa de muerte.

Finalmente, en el Gráfico 2.14 (y Cuadro 12 del Anexo), se puede observar que las mujeres de 75 años y más presentan como principal causa de muerte las enfermedades del corazón, que aumenta hacia el fin del período. Los tumores malignos son la segunda causa de muerte en los dos primeros trienios considerados, siendo superados por la mortalidad debida a infecciones respiratorias agudas que presenta una tasa de 12,5 por mil para el trienio 2017/2019. La tasa por enfermedades por COVID-19 en mujeres exhibe para 2020 un nivel de 12,9 por mil, siendo la segunda causa de muerte. A lo largo del período se observa en ambos sexos un descenso de las enfermedades cerebrovasculares de aproximadamente 50% y un aumento de las enfermedades respiratorias agudas en una proporción algo menor.

Gráfico 2.13

Tasa trienal de mortalidad de varones de 75 y más años (por 1.000 habitantes) según causa de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2000/2002-2009/2011-2017/2019-2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

Gráfico 2.14

Tasa trienal de mortalidad de mujeres de 75 años y más (por 1.000 habitantes) según causa de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2000/2002-2009/2011-2017/2019-2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

En el año 2020, con el inicio de la pandemia por COVID-19, se incorporan entre las principales causas de muerte las enfermedades causadas por COVID-19, junto a las enfermedades del corazón y los tumores malignos, en los grupos de edades más avanzadas. Estas presentan menores tasas de mortalidad en mujeres que en varones.

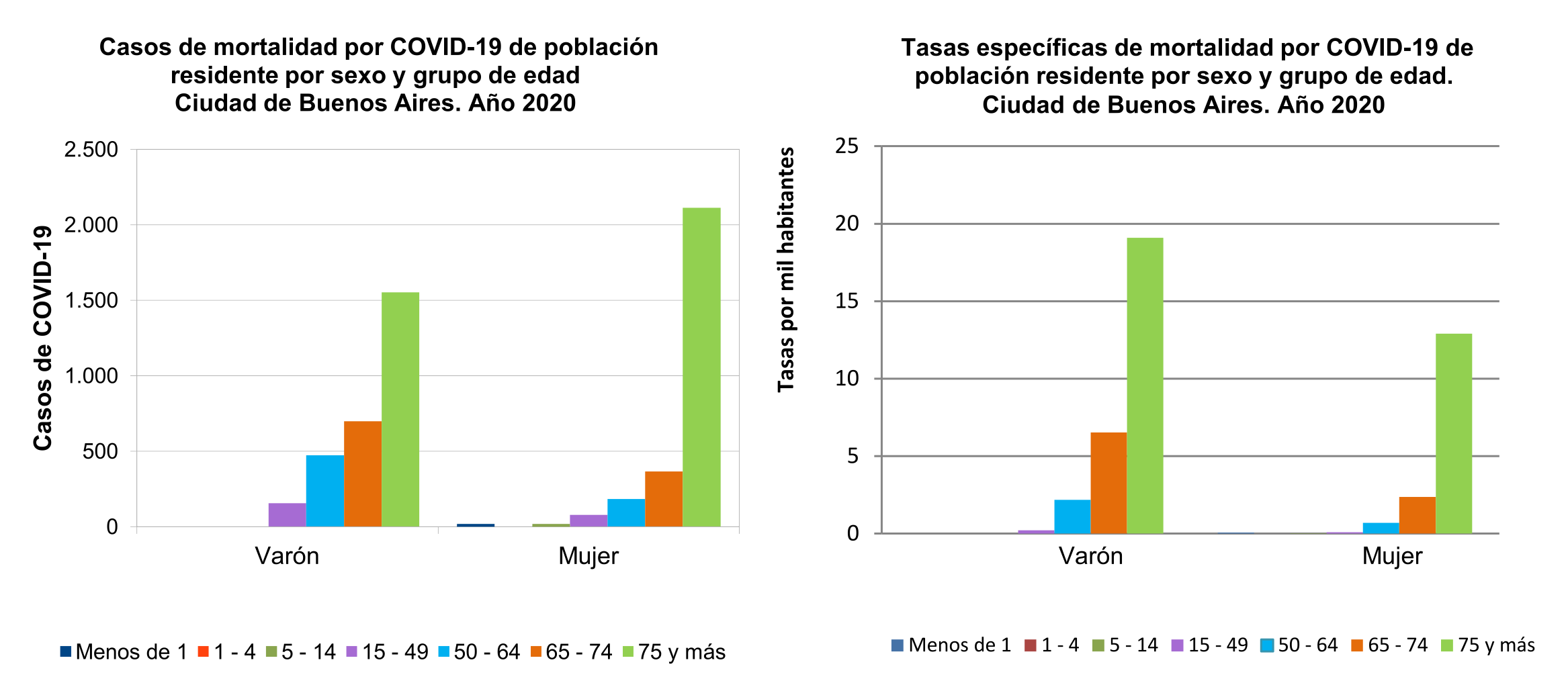

El análisis de la estructura de la mortalidad por COVID-19 en 2020

La mortalidad por COVID-19 en 2020 presenta una tasa de mortalidad 1,8 por mil en la población en general, es decir que casi 2 personas cada mil residentes en la Ciudad fallecieron por COVID-19 en 2020. En el Gráfico 3 podemos ver que las defunciones por esta causa están asociadas a la edad: a mayor edad aumentan las tasas específicas de mortalidad por COVID, llegando a una tasa de mortalidad de 19,1 y 12,9 por mil (cada mil habitantes) en varones y mujeres de 75 y más años de edad, siendo más fuerte en varones que en mujeres para casi todos los grupos de edad. Se destaca particularmente que en las edades “económicamente activas” comprendidas entre los 50-64 años las tasas de mortalidad por COVID de varones triplican a las de mujeres (2,2 vs. 0,7 por mil).

Gráfico 3

Casos y tasas específicas de mortalidad por COVID-19 de población residente por sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

La distribución porcentual de las defunciones por sexo y edad por COVID-19 frente a la estructura de la población (Gráfico 4) muestra el perfil opuesto: se ve una pirámide invertida en la cual, como ya se mencionó, a mayor edad, mayor incidencia de la mortalidad por COVID.

Gráfico 4

Estructura de la población y estructura de la mortalidad por COVID-2019 por edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.

De todos modos, se advierte que la evaluación del impacto de la pandemia en los distintos grupos de edad deberá complementarse con la incorporación de la información del año 2021, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo adelantado por la CEPAL, el aumento de la transmisibilidad y gravedad de las infecciones en 2021 hizo que personas que en un principio no corrían riesgo de muerte por no tener comorbilidades o enfermedades crónicas preexistentes ni pertenecer a los grupos de edades inicialmente considerados de riesgo fallecieran durante la nueva ola de la enfermedad. Esto se ha señalado para Argentina que hacia mediados de 2021 registró un incremento del 86% de defunciones por COVID en los menores de 60 años respecto a todo el año 2020 (CEPAL, 2022).

Mortalidad por lugar de ocurrencia

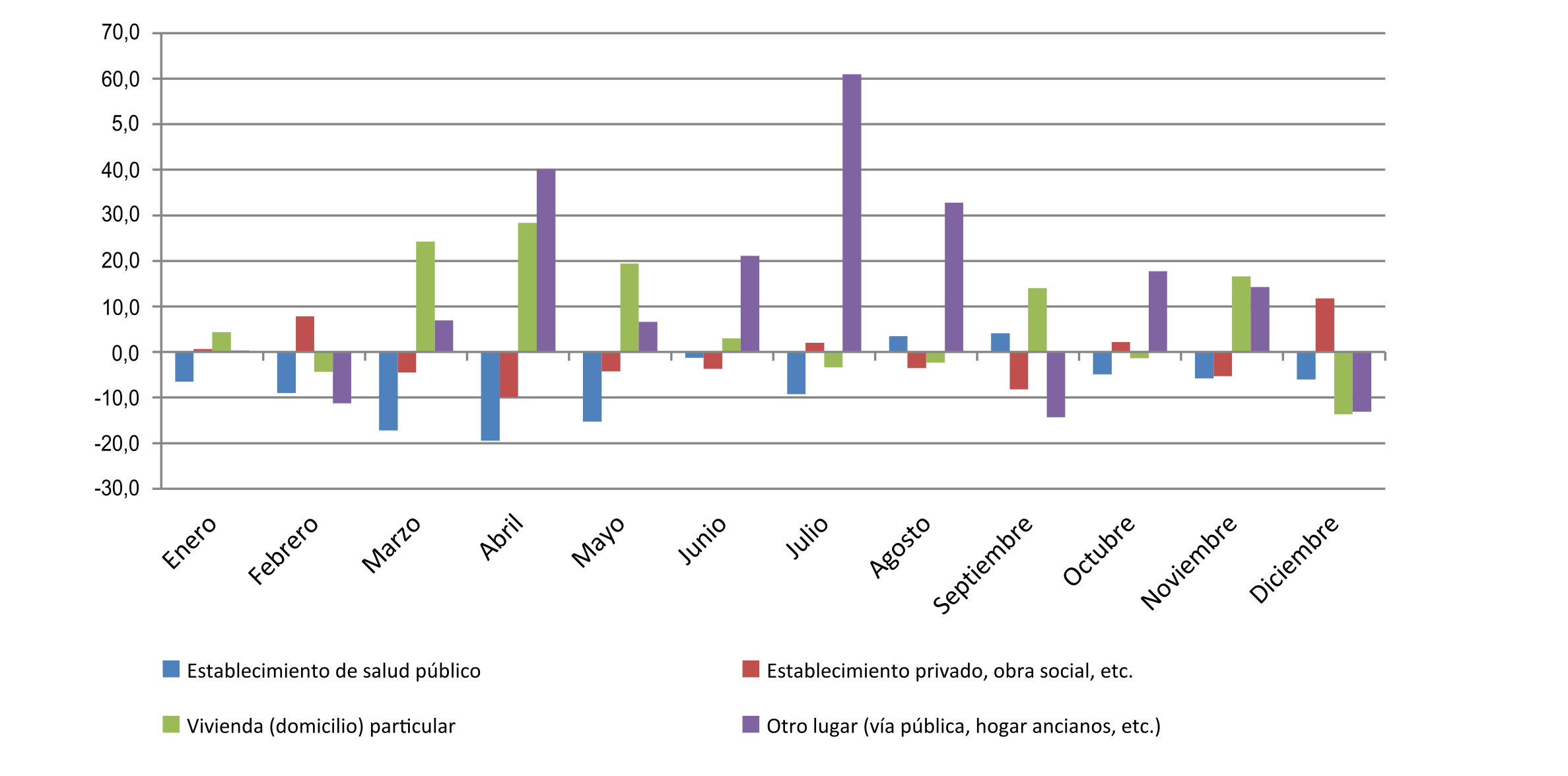

En forma complementaria, en el Gráfico 5 se presenta la diferencia en el peso relativo de los lugares de ocurrencia de la defunción entre los años 2019 y 2020, agrupándose en establecimientos públicos, privados, vivienda particular y otro lugar, abarcando en este último caso la vía pública como también los hogares de ancianos y otros.

Puede notarse que, en el primer semestre del 2020, hay una notable disminución de las muertes ocurridas en establecimientos de salud, particularmente a partir de marzo, cuando irrumpe la pandemia; en contraste, aumenta en forma considerable la ocurrencia en viviendas particulares y en menor peso en la categoría “Otro lugar”, lo que se explica por la saturación hospitalaria cuando se despliega la pandemia, que concentró la atención por COVID-19 y desplazó otras dolencias, sumado al aislamiento social y preventivo lo que reforzó la ocurrencia de las defunciones domiciliarias. La categoría “Otro lugar” refleja en menor medida el desplazamiento desde los establecimientos de salud a la vía pública y hogares de asilo de población adulta mayor.

Gráfico 5

Diferencia porcentual (2020/2019) en el peso relativo del lugar de ocurrencia de la defunción por mes de ocurrencia. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019/2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

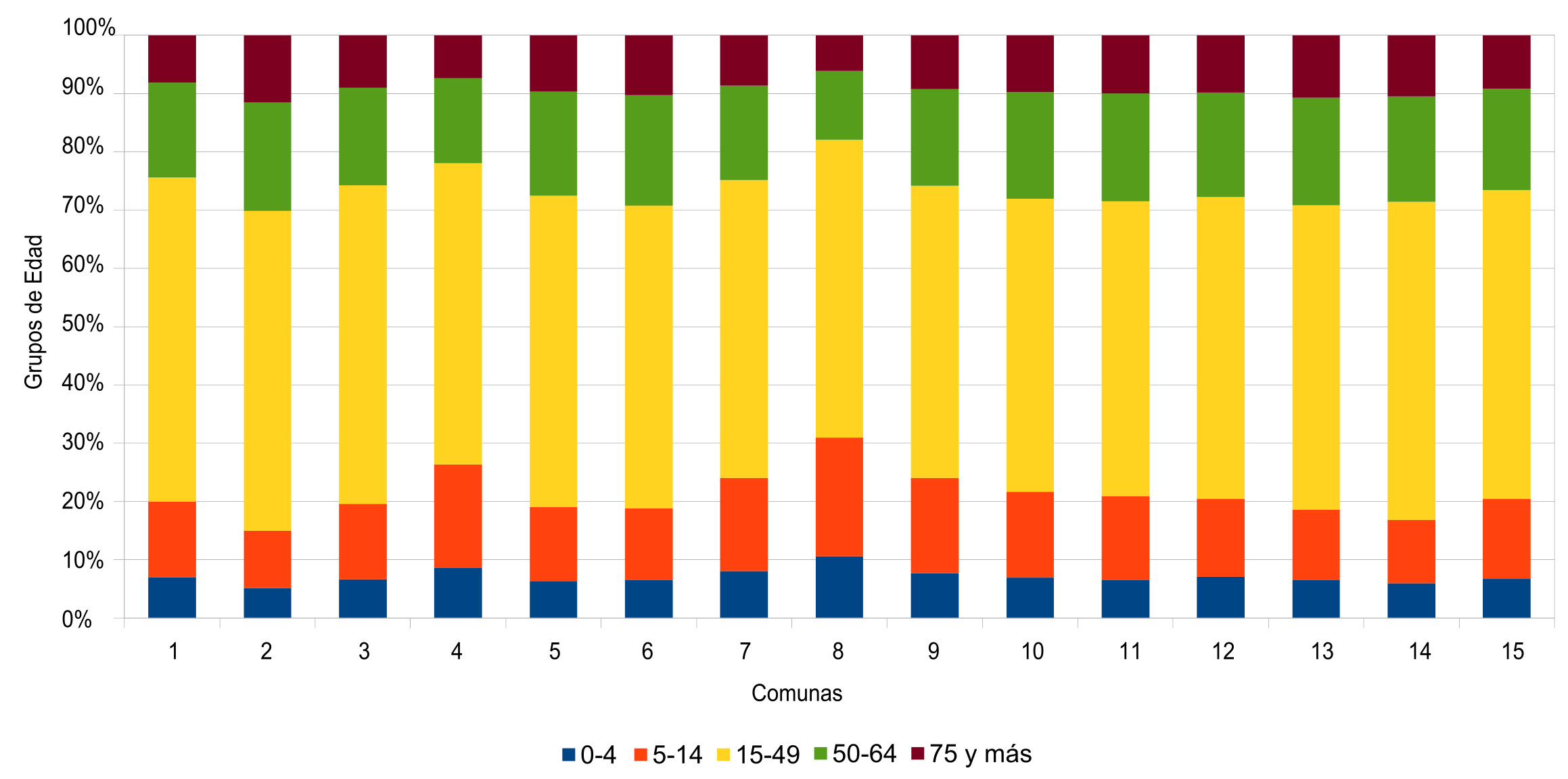

Mortalidad por comunas

Otro aspecto importante en el estudio de la mortalidad es el conocimiento de las diferencias espaciales. Como se señaló, la Ciudad presenta un perfil de mortalidad característico de poblaciones que completaron su transición demográfica y epidemiológica. Las causas de muerte guardan una estrecha relación con la estructura de edad de la población. Como se puede observar en el Gráfico 6, la estructura por edad de cada comuna es disímil entre sí. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que la cantidad de muertes producidas en cada comuna puede verse afectada por la diferente estructura de la población por edad; así, si en una comuna hay más cantidad de población adulta mayor que en otra, tendrá un número superior de muertes, aunque la incidencia de la mortalidad sea la misma.

Gráfico 6

Estructura de la población residente por comuna de residencia habitual. Ciudad de Buenos Aires. Año 2020

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Proyecciones de población.

Para evitar el efecto ocasionado por la dispar estructura de edad se utilizan tasas estandarizadas que permiten homogeneizar artificialmente la estructura poblacional de las comunas utilizando la estructura del total de la Ciudad. De este modo, se elimina la influencia de la distinta estructura de edad de cada población sobre la tasa de mortalidad que nos interesa analizar y comparar (Organización Panamericana de la Salud, 2017).

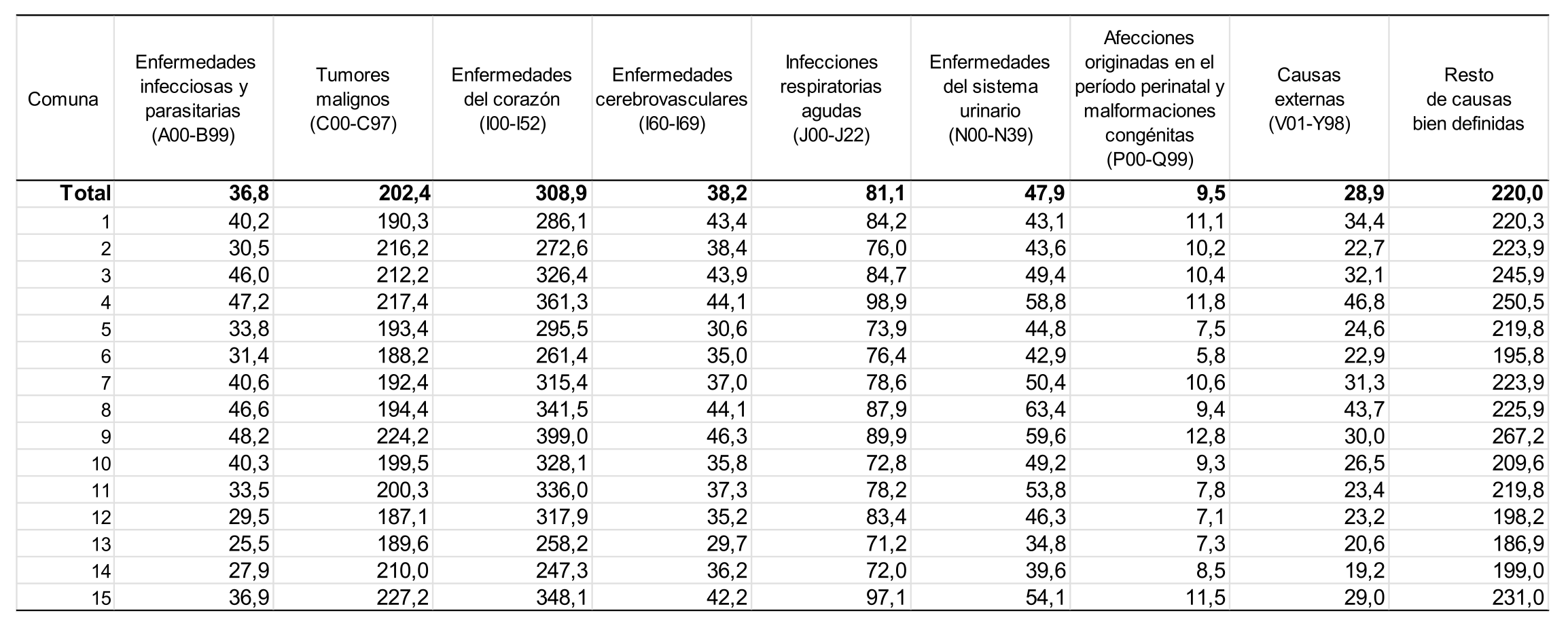

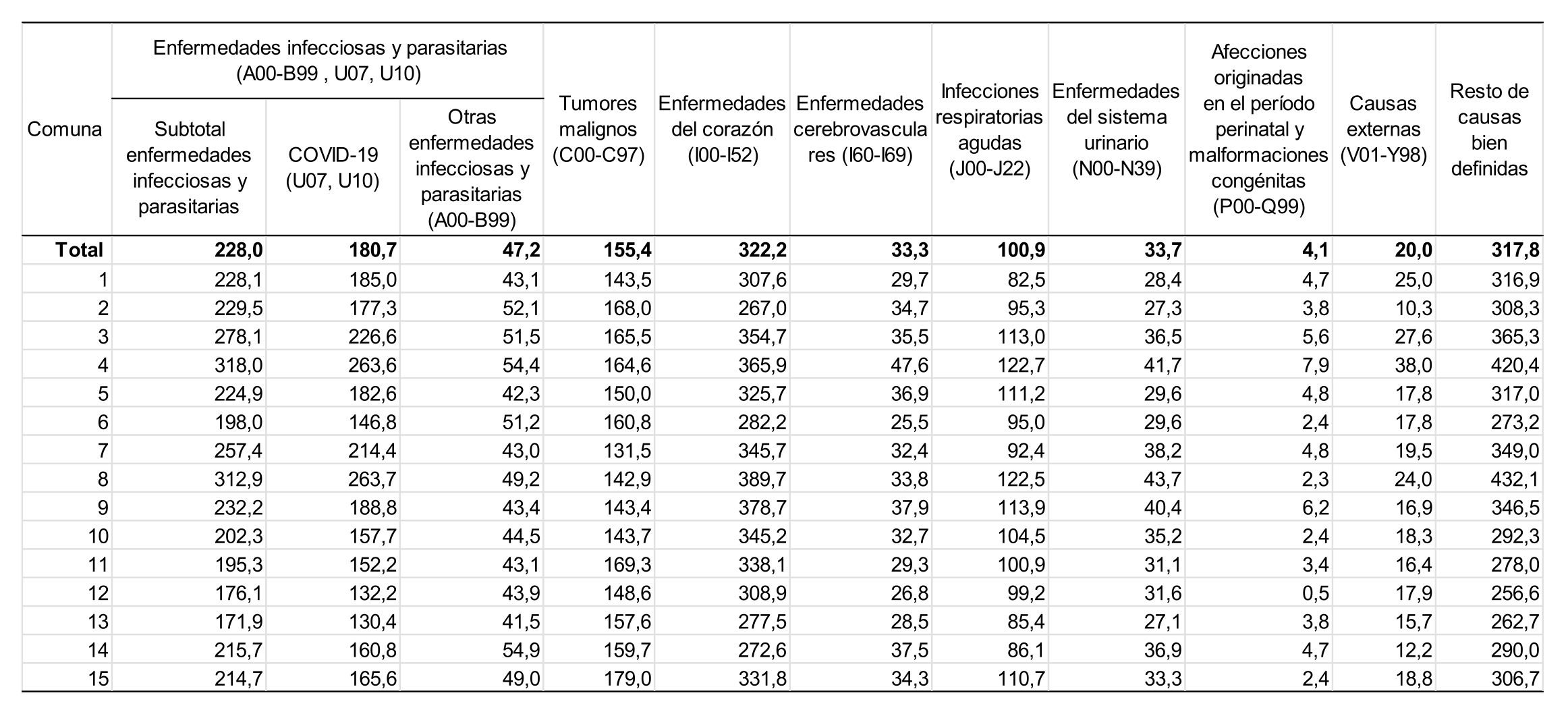

Para este análisis de la mortalidad por grupos de causas de muerte por comuna se seleccionaron dos trienios: 2009 a 2011 y 2017 a 2019, y el año 2020.

De esta manera podemos ver, en el Cuadro 3, cómo para el trienio 2009-2011, en todas las comunas, las enfermedades del corazón presentan las tasas más altas, seguidas por los tumores y, en tercer lugar, las infecciones respiratorias. Las enfermedades infecciosas y parasitarias aparecen en quinto lugar, luego de las del sistema urinario, y en 8 comunas son superadas por las cerebrovasculares.

Es posible observar las tasas más altas por enfermedades infecciosas y parasitarias en las comunas del sur de la Ciudad (principalmente comunas 4, 8 y 9) y las tasas más bajas se presentan en las comunas del norte de la Ciudad (comunas 2, 13 y 14). Las causas externas6 presentan tasas por arriba de 40 cada cien mil habitantes en las comunas 4 y 8, superando al resto de la Ciudad.

Por su parte, las afecciones originadas en el período perinatal y malformaciones congénitas presentan en las comunas 4 y 9 sus mayores tasas.

Al analizar los diferenciales de mortalidad de la Ciudad se observa que las comunas más críticas de la zona Sur presentan los mayores problemas vinculados con la falta de cobertura médica; además, allí se concentra una gran proporción de población que vive en condiciones de precariedad habitacional y enfrenta mayores riesgos relativos vinculados a las deficiencias habitacionales y las malas condiciones sanitarias. En esas comunas donde predominan las villas, barrios carenciados, casas tomadas y hoteles familiares se presentan altos niveles de pobreza estructural (Mazzeo, 2006). El mayor nivel de ingresos está asociado a un mejor posicionamiento en términos de sobrevivencia y, como se ha señalado en distintos trabajos, repercute en la calidad de vida, en las condiciones de salud y en el riesgo de muerte. A partir del reconocimiento de esta problemática estructural surge con mayor claridad la necesidad de orientar las políticas públicas sanitarias hacia las comunas más necesitadas de la zona Sur de la Ciudad y la preocupación por la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población en general (Grushka, 2013).

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población. Nota: se excluyen los casos de comuna ignorada, edad ignorada y/o causa de muerte mal definida. Para el cálculo de las tasas se tomó la población del total CABA como población estándar.

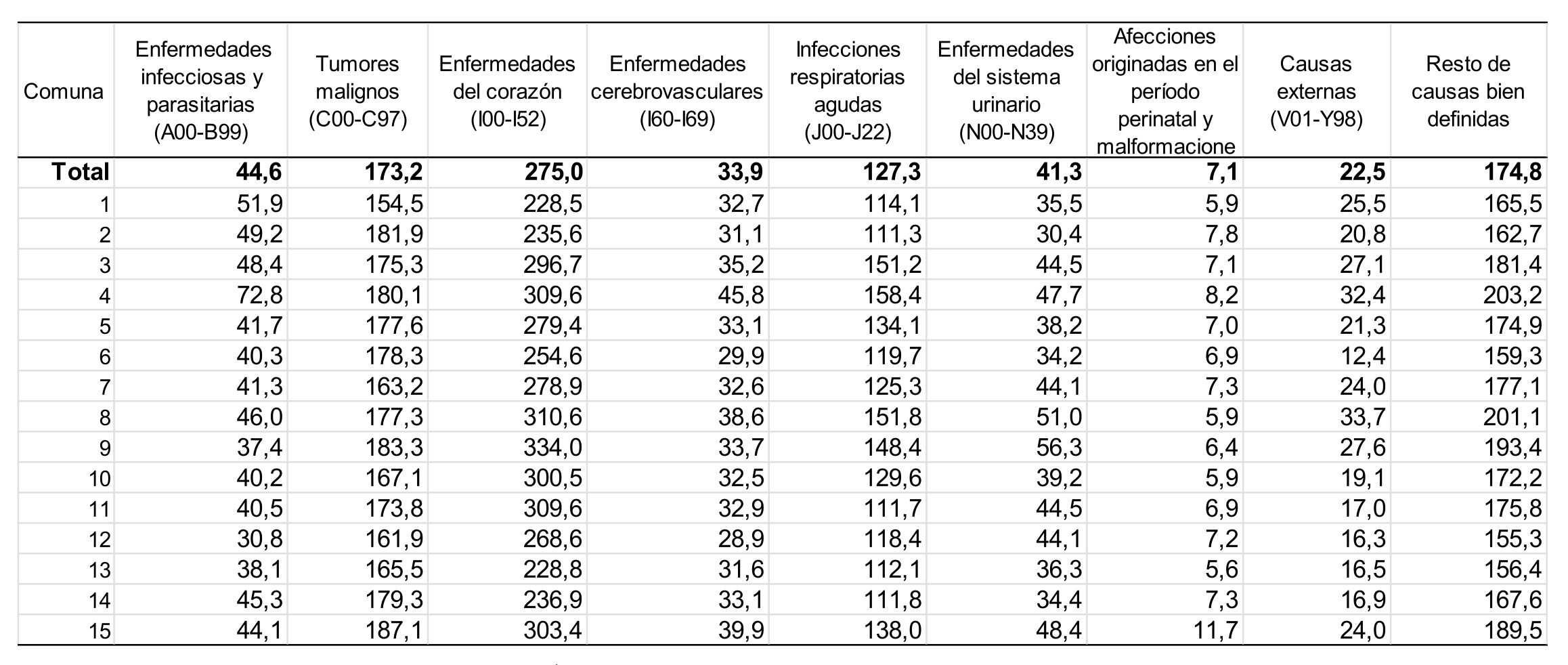

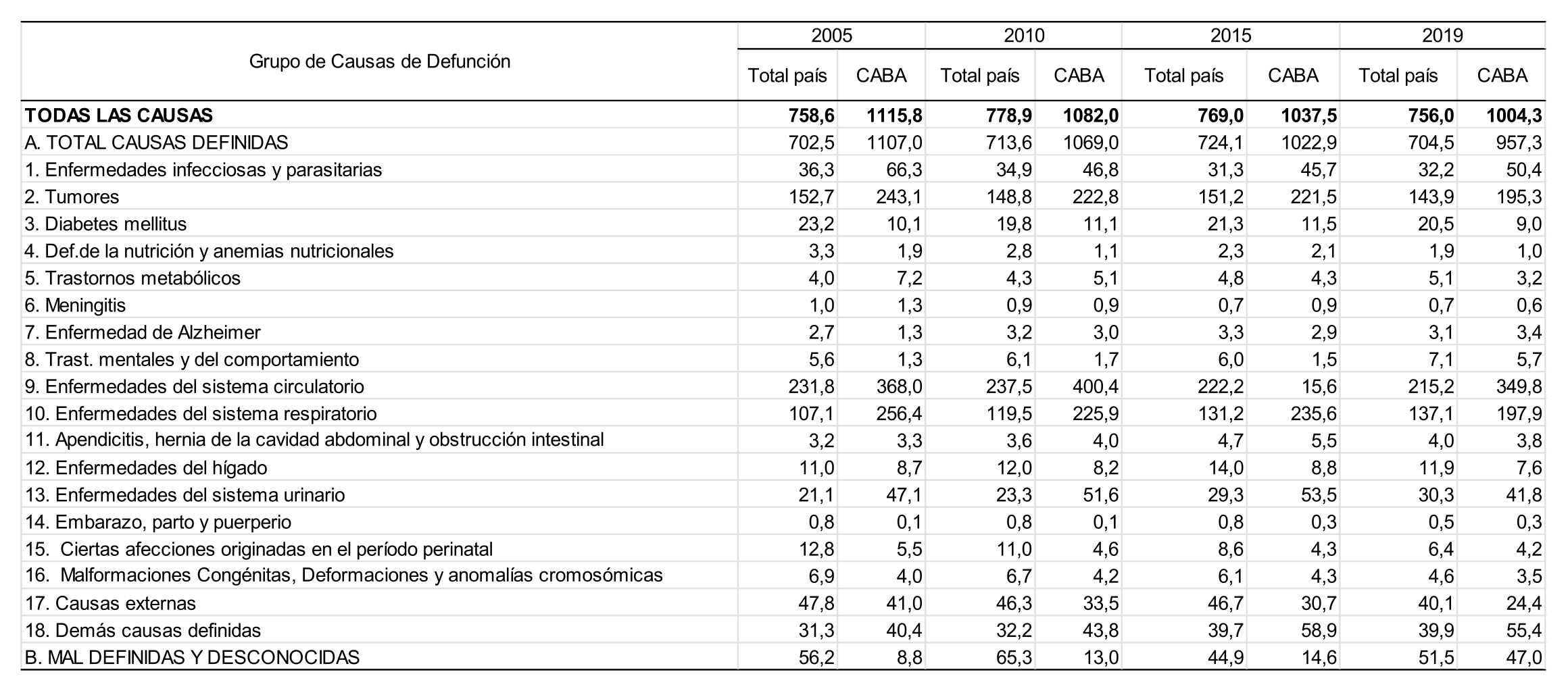

Frente al trienio 2009-2011, en el trienio 2017-2019 se observa (Cuadro 4) un retroceso de las tasas de mortalidad por tumores y de las enfermedades del corazón y un incremento de las tasas de mortalidad por infecciones respiratorias agudas. Las enfermedades infecciosas y parasitarias también incrementaron sus tasas en casi todas las comunas (con la excepción de las comunas 8 y 10 que se mantuvieron estables), especialmente en la comuna 4 del sur de la Ciudad, cuya tasa presentó entre 2009/2011 un nivel de 47,2 y ascendió a 72,8 por cien mil.

Las tasas de mortalidad por afecciones originadas en el período perinatal y malformaciones congénitas bajaron también en casi todas las comunas (excepto en las comunas 6, 12 y 15).

En la misma situación se encuentran las causas asociadas a enfermedades del sistema urinario con bajas generalizadas, a excepción de la comuna 13, y las enfermedades cerebrovasculares, excluyendo las comunas 4, 5 y 13.

Disminuyeron también en todas las comunas las tasas de mortalidad por causas externas.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población. Nota: se excluyen los casos de comuna ignorada, edad ignorada y/o causa de muerte mal definida. Para el cálculo de las tasas se tomó la población del total CABA como población estándar.

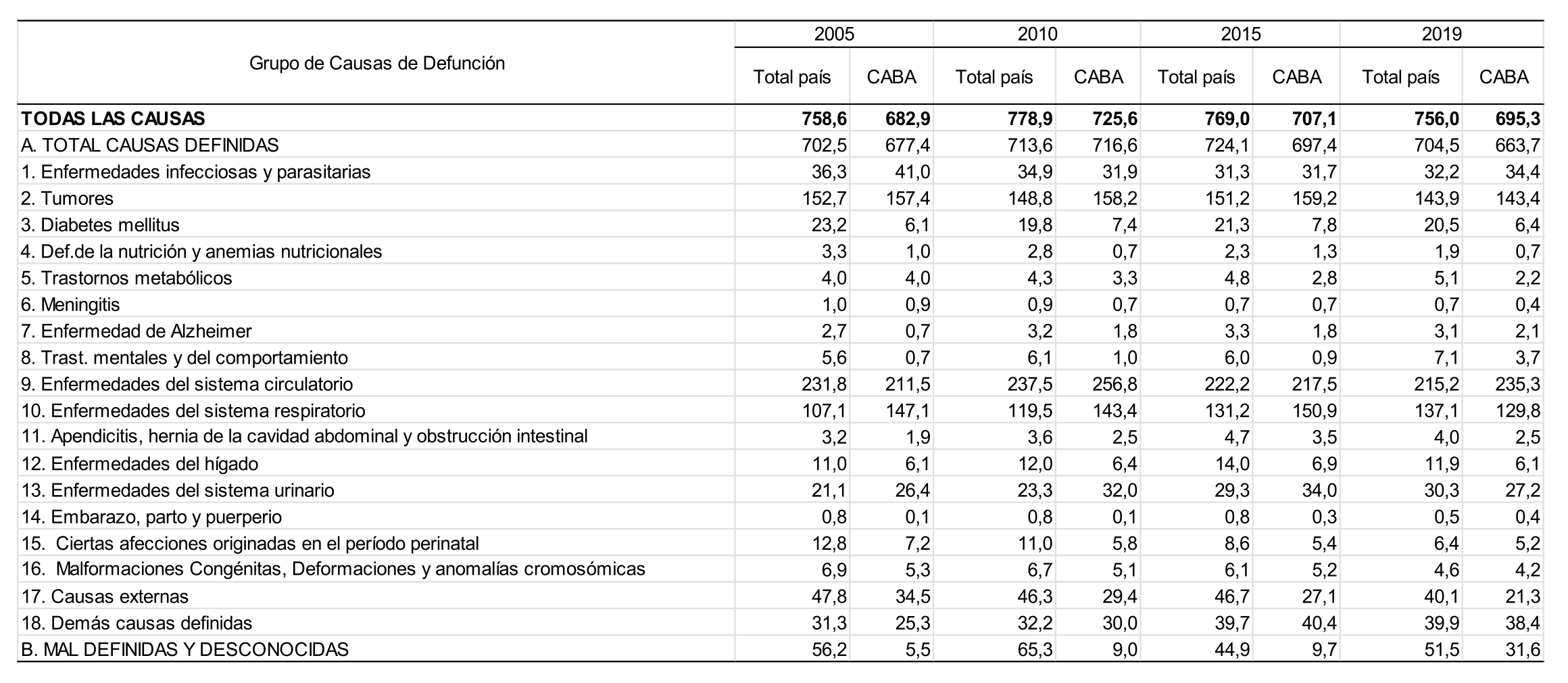

En 2020, las tasas de mortalidad por enfermedades del corazón se incrementaron en todas las comunas y fueron seguidas extraordinariamente por las enfermedades infecciosas y parasitarias (Cuadro 5). Estas últimas incrementaron su participación debido al inicio de la pandemia global de coronavirus y aumentan debido a su componente de enfermedades por COVID-19. Estas también se dieron en forma dispar en las comunas de la Ciudad, presentando las tasas más altas en las comunas 3, 4, 7 y 8, y 97 de la Ciudad, y las más bajas en las comunas 6, 12 y 13.

Los tumores malignos fueron desplazados por el COVID-19 a un tercer lugar, disminuyendo sus tasas en todas las comunas de la Ciudad, al igual que las infecciones respiratorias agudas (que de todas formas no disminuyen al nivel que presentaban en el trienio 2009-2011), las enfermedades del sistema urinario y las afecciones originadas en el período perinatal y malformaciones congénitas.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población. Nota: se excluyen los casos de comuna ignorada, edad ignorada y/o causa de muerte mal definida. Para el cálculo de las tasas se tomó la población del total CABA como población estándar.

De esta manera, las tasas estandarizadas de mortalidad por comuna muestran disparidad en el interior de la Ciudad, tanto frente a la pandemia de COVID-19, como previamente a ella, tal como hemos visto. Esta situación estaría evidenciando condiciones de vida y acceso a los servicios de salud desiguales, vinculados con las desigualdades entre los sectores sociales y el riesgo/probabilidad diferencial de controlar la enfermedad.

En 2020, la pandemia golpeó a una región sometida a casi una década de estancamiento económico y provocó una crisis sin precedentes en el mercado laboral argentino. Esta generó una caída del 10% en el PBI, la triplicación del desempleo, la inactividad forzada por desaliento, así como aumentos críticos en la tasa de indigencia y de pobreza (Salvia, 2022). En la Ciudad de Buenos Aires, la pandemia ha profundizado las preocupaciones sobre los problemas vinculados a la pobreza, la marginalidad y las desigualdades sociales, que históricamente se han asentado sobre desequilibrios económicos estructurales; considerando el segundo trimestre de cada año entre los años 2015 y 2020 el peso de los hogares pobres se incrementó en 144% y el de los hogares indigentes un alarmante 244% denotando el regresivo diferencial en desigualdad y pobreza de los sectores más empobrecidos (DGEyC, 2022).

Como ha sido destacado en investigaciones recientes sobre el diferencial impacto del virus en grandes centros metropolitanos de América Latina, como la Ciudad de Santiago de Chile, donde el impacto de la pandemia se manifestó también como una brecha en cuanto a los niveles de mortalidad por COVID-19 dando cuenta de las diferenciales condiciones sociales y económicas que tiene la población para enfrentar las consecuencias de este virus (Canales, 2020), en las comunas del sur de la Ciudad donde residen los estratos populares, las tasas de mortalidad superan holgadamente el promedio de la Ciudad en todos los grupos de causas, reflejando las carencias y vulnerabilidad social y demográfica de la población residente en esas áreas para hacerle frente al virus.

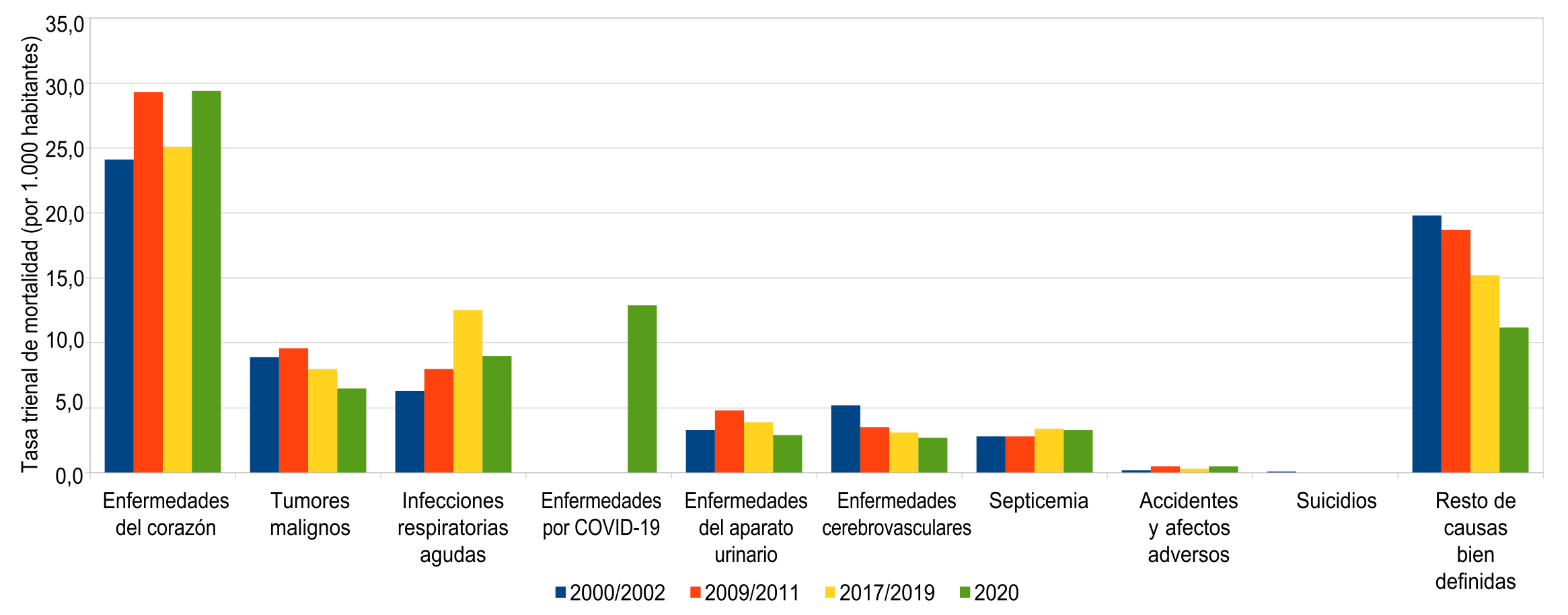

La Ciudad de Buenos Aires en el contexto nacional

Como la Ciudad no es una sociedad aislada, sino una jurisdicción dentro de la Argentina, es necesario contextualizar el análisis, referenciando y comparando los datos de la mortalidad de la población residente en CABA con la del total del país. Para ello, se elaboró el Cuadro 6 sobre la base de datos publicados por la DEIS, Ministerio de Salud de la Nación, que consolida los datos a nivel nacional, redistribuyendo las defunciones según el lugar de residencia de las personas, recuperando para la Ciudad los eventos de sus residentes sucedidos en otras provincias del país.

De esta manera, las mayores tasas brutas que presenta la Ciudad frente a los datos del total del país se explican por el nivel de envejecimiento que presenta: al tener mayor peso la población con mayor riesgo de muerte, sus tasas serán mayores.

En el país, la evolución de las tasas brutas de todas las causas muestra una disminución de la mortalidad en CABA, mientras que se sostiene o varía levemente a nivel del total del país.

La evolución de la estructura de causas denota el retroceso de las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias, siendo más acentuado en CABA, aunque repuntando en el último año considerado. Las enfermedades del sistema circulatorio seguidas por las enfermedades del sistema respiratorio y los tumores muestran las mayores tasas tanto a nivel nacional como en la Ciudad. Las infecciones respiratorias, que muestran una tendencia a la baja en CABA, ascienden en el mismo período para el total del país.

Las afecciones originadas en el período perinatal y malformaciones congénitas descienden tanto en CABA como en el total del país. Lo mismo sucede con las causas externas, aunque el descenso es más pronunciado en CABA.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA) y el Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Programa Nacional de Estadísticas de Salud, Estadísticas Vitales. Nota: se excluyen los casos de edad ignorada.

Para evitar el efecto de la estructura de edad se calcularon tasas estandarizadas, que permiten homogeneizar artificialmente la estructura poblacional de la jurisdicción y del país a efectos comparativos, utilizando la estructura de edad del total país y con el objeto de analizar si el nivel de la mortalidad es más alto en una u otra área geográfica.

Como se puede observar en el cuadro 7, se comprueba que efectivamente las tasas de mortalidad de CABA al estandarizarse con las del total país, diluyendo el efecto de sus divergentes estructuras de edad, son menores que las de la totalidad del territorio. Se observa, tanto en la Ciudad como en el país (aunque más acentuado en el total país) un incremento entre 2005 y 2010, que se revierte hacia 2019.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA) y el Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Programa Nacional de Estadísticas de Salud, Estadísticas Vitales. Nota: se excluyen los casos de edad ignorada. Para el cálculo de las tasas se tomó la población del total país como población estándar.

Conclusiones

El nivel general de la mortalidad en la Ciudad de Buenos Aires presenta tasas brutas de un poco más de 9 por mil en los últimos años, con un pronunciado ascenso en 2020, efecto de la pandemia por COVID-19 que presentó una tasa bruta de mortalidad de 10,8 por mil, haciendo retroceder a tasas de mortalidad que no se tenían en la Ciudad hace más de una década. A lo largo de las tres últimas décadas, la mortalidad se redujo con diferente intensidad en los distintos grupos de edad con un descenso relativo que superó el 66% en las y los menores de 15 años, aunque es en las y los menores de un año donde el nivel tiene más relevancia y los valores de los últimos años muestran un importante descenso desde 13,6 por mil en 1991 a 4,5 por mil en 2020.

Como era de esperar, al observar las tasas específicas por grupos de edad, se puede ver que la mortalidad de menores de un año es baja, más baja aún la de niños y adolescentes, y en las edades de jóvenes, adultos y adultos mayores incrementa su nivel paulatinamente. Se destaca que a lo largo de treinta años la mortalidad disminuyó en todos los grupos de edad y para ambos sexos. También podemos confirmar, observando las tasas específicas por sexo la sobremortalidad masculina para los diferentes grupos etarios.

Al observar la estructura de las causas de muerte de la Ciudad, se observa que la mortalidad es característica de las poblaciones que cambiaron su perfil epidemiológico. Es decir, a partir de la atención sanitaria, los progresos científicos, los cambios socioeconómicos y las nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico, se redujo la mortalidad provocada por enfermedades transmisibles al tiempo que prevalecen las enfermedades no transmisibles y las causas externas o violentas.

En 1990, los tres primeros grupos de causas de muerte para el total poblacional son las enfermedades del corazón, tumores malignos y enfermedades cerebrovasculares. Hacia 2001, se mantiene el mismo ranking, pero se acercan a la tercera posición las enfermedades respiratorias agudas que, para 2010, desplazan a las enfermedades cerebrovasculares y, hacia el final del período, la tasa por enfermedades respiratorias agudas aumenta.

Hacia 2020, se modifica la estructura de causas de defunción con la aparición de la pandemia por COVID-19 que hace recuperar protagonismo a las causas infecciosas y parasitarias que, de la mano del COVID-19, quedan como la segunda causa de muerte más importante en la Ciudad, ubicándose solo detrás de las enfermedades del sistema circulatorio (enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares) y desplazando a las enfermedades agudas del sistema respiratorio y los tumores. Se destaca que entre los niños y jóvenes prácticamente no hubo defunciones por COVID-19. La mortalidad por COVID -19 está asociada a la edad: a mayor edad, al mismo tiempo que aumenta la vulnerabilidad de las personas, aumentan las tasas específicas de mortalidad por COVID-19.

Se destaca el cambio operado en el año 2020, en cuanto al lugar de ocurrencia de las defunciones. A partir del mes de marzo disminuyen las muertes ocurridas en establecimientos de salud y aumentan en forma considerable las ocurrencias en viviendas particulares y en la categoría “Otro lugar” lo que se asocia a la saturación hospitalaria que concentró la atención por COVID-19 desplazando a otras dolencias, sumado al aislamiento social y preventivo que reforzó la ocurrencia de defunciones domiciliarias.

La pandemia profundizó la desigualdad y la pobreza, erosionando los ingresos de los hogares y limitando las capacidades reproductivas de las unidades domésticas e impactando más en los sectores vinculados a la economía informal. Además, lo hizo de manera diferencial, concentrando sus tendencias más regresivas en los estratos más bajos, por la fragilidad de su inserción laboral y las limitaciones gubernamentales para proteger, en simultáneo y de forma homogénea, las entradas de dinero de los hogares en un mercado de trabajo atravesado por distintas modalidades de inserción laboral y heterogeneidad estructural (Robles y Fachal, 2022).

Las tasas estandarizadas de mortalidad por comuna muestran disparidad al interior de la Ciudad, tanto frente a la pandemia de COVID-19 como previamente a ella, tal como hemos visto. En términos sanitarios, las probabilidades de contagio y de muerte han sido muy desiguales entre sectores, clases sociales y regiones, mostrando mayor vulnerabilidad las comunas del sur de la Ciudad, lo que estaría evidenciando condiciones de vida y acceso a los servicios de salud dispares.

En un contexto socioeconómico muy crítico, los indicadores de mortalidad de la Ciudad se ven afectados por la pandemia por COVID-19 y, como ha sido señalado en publicaciones regionales, el lugar de residencia se torna en un aspecto estructurante de la pauta de desigualdad porque determina oportunidades y condiciones socioeconómicas, incide en la realización de los derechos políticos, económicos y sociales y puede ser una fuente de discriminación en sí, como puede ser el género, la raza o la religión, es el lugar donde ocurre la reproducción intergeneracional de la pobreza (CEPAL, 2016).

Agradecimientos

Las autoras agradecen al Dr. Alejandro Macchia por sus aportes a la elaboración del artículo y a las evaluadoras y los evaluadores anónimos de Población de Buenos Aires por sus observaciones.

Bibliografía

Belliard, M., Massa, C. y Redondo, N. (2013). Análisis comparado de la esperanza de vida con salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Población de Buenos Aires, 10(18), 7-29.

Canales, A.I. (2020). La desigualdad social frente al COVID-19 en el Área Metropolitana de Santiago (Chile). Notas de Población, (111), 13-42.

Carpinetti, E., Lascano, V, Dayan, F. y Dimaro L. (2019). Estadísticas vitales en la Ciudad de Buenos Aires. Población de Buenos Aires, 16(2)8, 34-49.

Caviezel, P. (2008). La mortalidad en la Ciudad de Buenos Aires entre 1947 y 2001. Población de Buenos Aires, 5(7), 75-95.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022) Panorama social de América Latina 2021. Naciones Unidas. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47718/1/S2100655_es.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2016). La matriz de la desigualdad social en América Latina. Naciones Unidas. https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/matriz_de_la_desigualdad.pdf

Coale, A. (1977). La transición demográfica, CELADE, Serie D, n° 87. http://hdl.handle.net/11362/8368

Demeny, P. (1968). Early fertility decline in Austria-Hungary: a lesson in demographic transition. Daedalus 97, 502-522.

Dirección General de Estadística y Censos. (2022). Condiciones de vida en la Ciudad de Buenos Aires: indigencia y pobreza por ingresos y estratificación (2do.trimestre de 2022. Informe de Resultados 1694). Dirección General de Estadística y Censos. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 1-12.

Grushka, C. (2013). Vivir y morir en las comunas de la Ciudad de Buenos Aires: un estudio de diferenciales. Población de Buenos Aires, 10(18), 35-44.

Grushka, C. (2010). ¿Cuánto vivimos? ¿Cuánto viviremos? En A.E. Lattes (coord.), Dinámica de una ciudad: Buenos Aires 1810-2010 (pp. 165-194). Dirección General de Estadística y Censos. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2013). Tablas abreviadas de mortalidad por sexo y edad 2008-2010. Total del país y provincias (n° 37 serie Análisis Demográfico). https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/tablas_mortalidad_20082010.pdf

Lattes, A. (1975). El crecimiento de la población y sus componentes demográficos entre 1870 y 1970. En Z. Recchini de Lattes y A. Lattes (comps.), La población de Argentina (cap. 2, pp. 29-66). CICRED.

Mazzeo, V. (2021). La mortalidad entre siglos por enfermedades respiratorias en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Las muertes por pandemias del siglo XXI las superaron? Población de Buenos

Mazzeo, V. (2006). La inequidad en la salud-enfermedad de la primera infancia. Las políticas de salud y la capacidad resolutiva de los servicios en la Ciudad de Buenos Aires. (Publicación n° 112) [Tesis de doctorado, FLACSO] http://hdl.handle.net/10469/1037.

Müller, M.S. (1974). La mortalidad en Buenos Aires entre 1855 y 1960. Centro de Investigaciones Sociales Instituto Torcuato di Tella/Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).

Omran, A. R. (1971). The epidemiologic transition. A theory of the epidemiology of population change. The Milbank Memorial Fund Quarterly, 49(4), 509-538.

Organización Panamericana de la Salud (2017). Lineamientos básicos para el análisis de la mortalidad. Organización Mundial de la Salud, Oficina regional para las Américas.

Pantelides, A. (1983). La transición demográfica argentina: un modelo no ortodoxo. Desarrollo Económico 22(8), 511-534. https://doi.org/10.2307/3466332

Recchini de Lattes, Z. (1971). La población de Buenos Aires: componentes demográficos del crecimiento entre 1855 y 1960. Centro de Investigaciones Sociales, Instituto Torcuato di Tella, Centro Latinoamericano de Demografía, Editorial del Instituto.

Robles, R. y Fachal, M. (2022). Pobreza y desigualdad: el papel del mercado de trabajo y las políticas sociales en la Argentina. En Salvia, A., Poy, S. y Pla, J. (comps.) La sociedad argentina en la pospandemia (pp. 33-56). Siglo XXI-CLACSO. https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169824/1/La-sociedad-argentina-pospandemia.pdf

Salvia, A. (2022). Sobre el desarrollo fallido, los regímenes políticos y las políticas sociales. En Salvia, A., Poy, S. y Pla, J. (comps.) La sociedad argentina en la pospandemia (pp. 93-107). Siglo XXI-CLACSO. https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169824/1/La-sociedad-argentina-pospandemia.pdf

Welti, C. (1997). Demografía I. Programa Latinoamericano de Actividades de Población. Unam.

Glosario

Causa de muerte: todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa externa de muerte: comprende las causas incluidas en el capítulo XX de la Clasificación Internacional de Enfermedades (10ª revisión). Se incluyen:Accidentes de transporteAgresiones Complicaciones de la atención médica y quirúrgicaEventos de intención no determinadaIntervención legal y operaciones de guerraLesiones autoinflingidas intencionalmenteOtras causas de traumatismos accidentalesSecuelas de las causas anteriormente mencionadas

Comuna: la Ley de Comunas (Ley N° 1.777), que divide a la Ciudad de Buenos Aires en quince comunas, se sancionó el 1° de septiembre de 2005 y su Anexo fue modificado mediante la Ley N° 2.650 del 13/03/2008. Dicha ley establece que “la descentralización de la Ciudad se realiza a través de comunas bajo el agrupamiento de barrios, conforme el número y delimitación establecidos en el Anexo”. Las comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial. El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 incorporó esta división territorial.

-

Comuna 1: Constitución, Monserrat, Puerto Madero, Retiro, San Nicolás, San Telmo

Comuna 2: Recoleta

Comuna 3: Balvanera y San Cristóbal

Comuna 4: Barracas, La Boca, Pompeya y Parque Patricios

Comuna 5: Almagro y Boedo

Comuna 6: Caballito

Comuna 7: Flores y Parque Chacabuco

Comuna 8: Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati

Comuna 9: Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda

Comuna 10: Floresta, Monte Castro, Vélez Sarsfield, Versalles, Villa Luro y Villa Real

Comuna 11: Villa del Parque, Villa Devoto; Villa General Mitre y Villa Santa Rita

Comuna 12: Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza

Comuna 13: Belgrano, Colegiales y Núñez

Comuna 14: Palermo

Comuna 15: Agronomía, Chacarita, Paternal, Villa Crespo y Villa Ortúzar.

Estructura poblacional: el concepto de estructura remite, de manera estricta, a la distribución de la población según diferentes atributos, tales como la edad, el sexo, el estado civil, la condición de actividad económica, la localización espacial, etc. La estructura de la población por edad y sexo de una población es el resultado acumulativo de las tendencias retrospectivas de la fecundidad, mortalidad y migración.

Tasa bruta de mortalidad: cociente entre el número de defunciones ocurridas en una población durante un período determinado y la población media de ese período, multiplicado por mil. Expresa el número de muertes ocurridas por cada 1.000 personas de esa población.

Tasa específica de mortalidad por causa: cociente entre las personas fallecidas por una determinada causa durante un año dado y la población media en el mismo año multiplicado por mil. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Tasa específica de mortalidad por edad: cociente entre las personas fallecidas de un determinado grupo de edad durante un año dado y la población media de ese grupo de edad en el mismo año, multiplicado por mil.

Tasa específica de mortalidad por sexo: cociente entre las personas fallecidas de un determinado sexo durante un año dado y la población media de ese sexo en el mismo año, multiplicado por mil. Transición demográfica: este proceso implica el pasaje de un alto nivel de mortalidad y fecundidad a bajos niveles de ambos fenómenos.

Tasa ajustada o estandarizada de mortalidad: la estandarización es una técnica que permite eliminar el efecto que sobre el indicador estandarizado tiene las diferencias en la estructura por edad entre las poblaciones. El artificio metodológico consiste en estimar la tasa bruta teórica que tendría una estructura por edad estándar al aplicarle las leyes de mortalidad por edad de las poblaciones que estamos estudiando. Sin la estandarización de las edades, sería poco claro si la diferencia entre las tasas de mortalidad es debida a las diferencias en la distribución por edad o como resultado de otros factores.La tasa ajustada o “estandarizada” se obtiene, en este caso, por el método directo que consiste en calcular primero el riesgo específico de muerte para cada grupo de edad. Luego calcular, para cada grupo de edad, el número de muertes esperadas en la población estándar, si la misma estuviese sujeta al riesgo específico encontrado en la población a estandarizar, realizando el mismo cálculo en cada una de las poblaciones a estandarizar. Por último, se suma el número de muertes esperadas en todos los grupos de edad, y el resultado se divide por la población estándar, obteniéndose así la tasa ajustada (o estandarizada). El número de muertes esperadas en una población corresponde a las muertes que se esperarían en esa población, si se aplicara la estructura de población por edad de esa población (tasas específicas de mortalidad por edad) a la estructura de edad de la población estándar elegida.

Anexo