Investigadores/as en formación

Desigualdades en la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires, 2007 – 2018

Desigualdades en la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires, 2007 – 2018

Población de Buenos Aires, vol. 19, núm. 31, 2022

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 31 Agosto 2022

Aprobación: 19 Octubre 2022

Resumen: En este artículo se presenta la evolución de la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2007 y 2018, teniendo en cuenta sus componentes (neonatal y postneonatal) y las principales causas de mortalidad. El análisis de los datos revela que la tasa de mortalidad infantil de la Ciudad de Buenos Aires en el período presenta una tendencia decreciente y, si se consideran sus componentes, la tasa de mortalidad postneonatal es la que muestra una mayor disminución. Las afecciones originadas en el período perinatal son casi la mitad del total de las causas de las defunciones infantiles del período considerado y su incidencia aumenta con el paso del tiempo. Asimismo, se puede destacar la disminución del peso de las enfermedades infecciosas y parasitarias, y de las enfermedades del sistema respiratorio. Adicionalmente, se relevan las desigualdades en el interior de la Ciudad en relación con el ritmo del descenso y la estructura de causas de acuerdo con la comuna de residencia de las madres.

Palabras clave: mortalidad infantil, postneonatal, neonatal, comuna, causas de mortalidad.

Abstract: This article presents the evolution of infant mortality in the City of Buenos Aires between 2007 and 2018, mainly taking into account its components (neonatal and post-neonatal) and the main causes of mortality. The analysis of the data reveals that the infant mortality rate of the City of Buenos Aires in the period shows a decreasing trend, and if its components are considered, the post-neonatal mortality rate is the one that shows the greatest decrease. Conditions originating in the perinatal period account for almost half of the total causes of infant deaths in the period considered, and their incidence increases over time. Likewise, the decrease in the weight of infectious and parasitic diseases, and diseases of the respiratory system can be highlighted. Additionally, inequalities within the City in relation to the rate of decline and the structure of causes according to the commune of residence of the mothers, are inquired.

Keywords: infant mortality, postneonatal, neonatal, commune, causes of mortality.

Introducción

Cuando se menciona el concepto mortalidad infantil, se hace referencia a las defunciones que se producen durante el primer año de vida. La tasa de mortalidad infantil adquiere relevancia por ser considerada tanto un indicador demográfico como un indicador de las condiciones socioeconómicas de la población. Si bien la mortalidad puede ser analizada prestando atención a factores biológicos o sociales, en este estudio interesa destacar las condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales y políticas que pueden incidir o condicionar los cambios en los niveles de mortalidad de menores de un año. En este sentido, Bronfman (2000) sostiene que la ocurrencia de las muertes infantiles está relacionada con las condiciones de vida que caracterizan a determinados sectores sociales. La desigualdad social genera la segregación de ciertos grupos de la población que presentan peores resultados en sus indicadores sociodemográficos, entre los cuales se puede destacar la tasa de mortalidad infantil. Por lo tanto, el estudio de la mortalidad infantil, al ser considerado un indicador demográfico y socioeconómico, permite conocer y exponer los efectos de la desigualdad en las condiciones de vida de la población. Cuando se hace referencia a mortalidad neonatal, se incluyen todas aquellas defunciones ocurridas entre el nacimiento y los 27 días de vida, mientras que con mortalidad postneonatal se alude a los casos que vivieron de 28 a 364 días. Esta división es importante por los diferenciales en las causas predominantes en cada una de estas etapas, que permiten realizar un análisis más preciso para direccionar acciones específicas para su reducción (Organización Panamericana de la Salud, 2017). Asimismo, si lo que interesa destacar es el contenido social o las causas sociales de la mortalidad infantil, es importante prestar especial atención al diferencial existente en la etapa postneonatal ya que, como se verá más adelante, dicha etapa se relaciona más con las muertes evitables por prevención (como el acceso a agua potable, sistema de deposición de excretas o completitud del calendario de vacunación) y factores sociales como el nivel educativo de las madres. De todas formas, hay que tener en cuenta que no toda muerte infantil que se produce en el tramo postneonatal expresa necesariamente las condiciones de vida de la población. Por este motivo, es necesario analizar las causas de muerte para poder detectar cuáles responden a condicionantes biológicos o a determinantes sociales. Por lo tanto, más allá de la clara relación de la mortalidad infantil y su componente biológico, los factores sociales –educación, vivienda, contaminación ambiental e ingresos– influyen en el desarrollo de enfermedades y consecuentemente en la mortalidad. Partiendo de esta premisa, en este trabajo se pretende detectar la influencia de los factores sociales mencionados en el nivel de mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires durante el período 2007/2018.

Antecedentes en el estudio de la mortalidad infantil

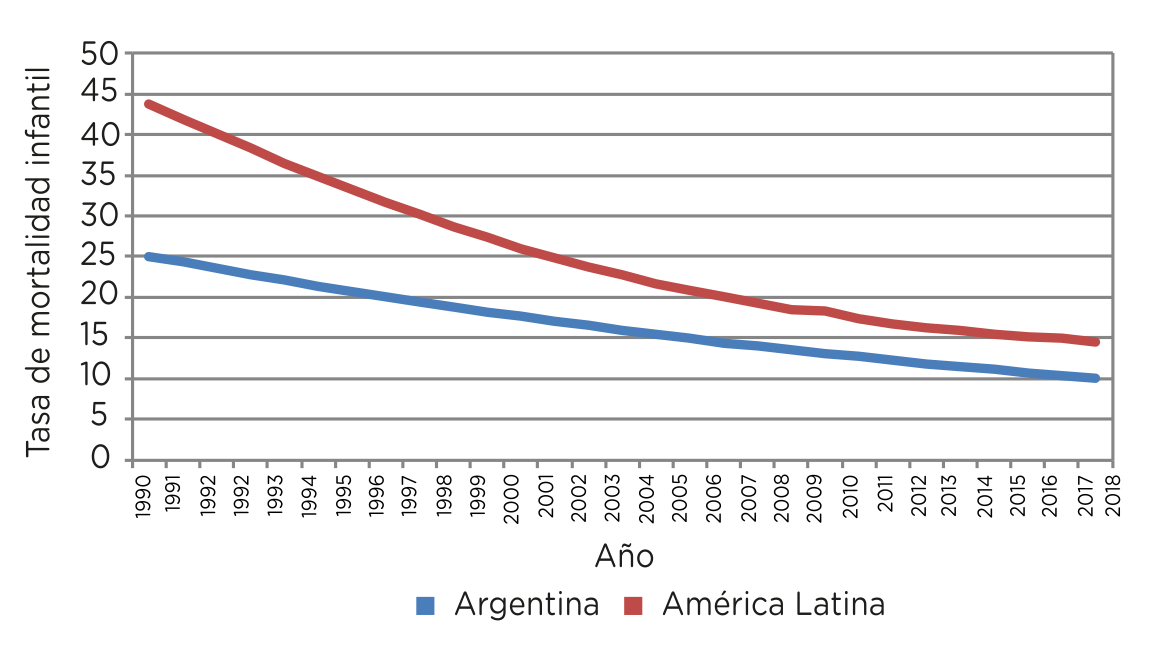

Para conocer la magnitud de la mortalidad infantil, se utiliza la tasa de mortalidad infantil; esta toma como insumos para su cálculo el total de defunciones de menores de un año de edad para un año determinado y el total de nacidos/as vivos/as para ese mismo año. Dicha tasa, como puede observarse en el Gráfico 1, tiene una tendencia decreciente desde la década del 90, tanto en Argentina como en Latinoamérica.

Gráfico 1

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos/as vivos/as) de América Latina y Argentina. Años 1990/2018

Nota: América Latina incluye 50 países y territorios: Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Caribe neerlandés, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guayana Francesa, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Bartolomé, San Martín (parte de los Países Bajos), San Martín (parte francesa), San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de).

Fuente: elaboración propia sobre la base CEPAL- Comisión Económica para América Latina y el Caribe: CELADE, División de Población de la CEPAL, Revisión 2022.En este sentido, Aguirre (2015) menciona que, en décadas recientes, se ha producido un descenso considerable en el total de las defunciones infantiles en Latinoamérica, de tal forma que los niveles de la tasa de mortalidad infantil se encuentran por debajo de las 30 defunciones por mil nacidos/as vivos/as en la mayoría de los países de la región, mientras que otros presentan números similares a los existentes en los países más desarrollados.

Mazzeo (2017) menciona que existe un debate multidisciplinario (que abarca, entre otros, al campo de la demografía, la economía, la epidemiología, la historia y la sociología) sobre cuáles son los factores explicativos de este descenso de la mortalidad infantil. A pesar de que cada disciplina aporta su propia visión particular, se ha logrado aceptación en cuanto a considerar como factores explicativos tanto las mejoras sanitarias como las mejoras en el nivel de vida de la población. En este sentido, Behm (1984) dirá que existe cierto consenso en admitir que el conjunto de factores biológicos que causan directamente la enfermedad y, eventualmente, ocasionan la muerte, son en realidad mecanismos intermedios, social e históricamente determinados. Asimismo, destaca que no se ha avanzado tanto en el terreno de la búsqueda de los determinantes sociales como en el de los determinantes biológicos.

Esta discusión sobre los factores explicativos que están detrás de la reducción de la mortalidad infantil viene de larga data y se relaciona con la búsqueda de las causas vinculadas a la disminución de la mortalidad general. En relación con esto, surge el debate sobre si los grandes avances en materia de control de la mortalidad fueron debido a avances sanitarios más que a mejoras médicas, del que se puede mencionar a modo de ejemplo la tesis de McKeown de 1976, la cual proponía que el crecimiento de la población responde principalmente a una disminución de la mortalidad por enfermedades infecciosas. A su vez, esta disminución fue impulsada por las mejores condiciones económicas que asistieron a la Revolución Industrial, las cuales habrían influido en mejoras nutricionales y del nivel de vida general de la población, reforzando así la resistencia a las enfermedades. Por su parte, el desarrollo de las intervenciones médicas, las reformas sanitarias y otras medidas de salud pública habrían jugado un papel marginal en relación con la disminución de la mortalidad (Colgrove, 2002).

Bronfman y Tuirán (1984), en su análisis sobre los determinantes de la mortalidad infantil, parten de considerar la posición de clase que ocupan los individuos en el sistema de relaciones de producción. De acuerdo con los autores, observar la problemática desde la óptica de las clases sociales permite encontrar diferenciales en sus tendencias y resultados. No obstante, resaltan la importancia de no perder de vista que la perspectiva de las clases sociales determina solo en última instancia las diferencias en el acceso a salud, vivienda, alimentación, entre otros factores. Es decir que, en la indagación de las causas y diferenciales de la mortalidad infantil, no se puede buscar explicaciones solo en la posición de clase y en las condiciones materiales de existencia que le corresponden a la persona, por el hecho de que no hay un comportamiento único por pertenecer a una clase social. En este sentido, Bronfman (2000) advierte sobre la importancia de la presencia o ausencia de las redes sociales de contención para el estudio de la mortalidad infantil dentro de las familias de bajos recursos. Estas redes sociales implican relaciones informales de apoyo y pueden ser articuladas tanto alrededor del parentesco, como de personas amigas y vecinas. Su presencia puede contribuir a evitar la mortalidad infantil, y su ausencia o mal funcionamiento tienen que ser un elemento a considerar al momento de evaluar el riesgo de muerte de un niño o una niña. Con su aporte, el autor intenta rescatar a la figura del “agente social” y no quedarse solo con las explicaciones atribuidas a la estructura social; es decir que, en el interior de un mismo sector social, determinados comportamientos serán más o menos riesgosos en relación con la morbimortalidad infantil. Esto no implica ignorar los determinantes estructurales que están por detrás de la desigualdad de clase, sino que intenta explicar la singularidad en la regularidad, explorando cómo las familias se comportan de distinta forma partiendo de los mismos límites que impone tal desigualdad, aumentando o reduciendo así los riesgos a los que esta situación expone a la población menor.

Longhi (2013) dirá que tradicionalmente se ha estudiado la mortalidad infantil partiendo de dos grandes condicionantes: por un lado, se han resaltado los factores biológicos y por otro, los sociales. En estas últimas causas es donde adquieren mayor relevancia los estudios que relacionan la mortalidad infantil con la pobreza y, desde la perspectiva de la edad de la persona fallecida, el componente social adquiere mayor proporción en la etapa postneonatal, por lo que en la mortalidad neonatal cobran mayor protagonismo los factores biológicos y genéticos. Asimismo, el autor destaca dos grandes tipos de causas: por un lado, las exógenas, ligadas a causas socioambientales y, por otro, las endógenas, relacionadas principalmente con factores congénitos y concentradas en el período neonatal. Los países que presentan menores niveles de mortalidad infantil han reducido en gran medida el factor exógeno en su estructura de causas, por el hecho de que estas últimas son, en cierta forma, más fáciles de controlar que las endógenas debido a que están relacionadas con el entorno social en que se produce la defunción. En este sentido, una mejora en las condiciones de vida de la población tendría como consecuencia una disminución de la mortalidad infantil por dichas causas.

Teniendo en cuenta la separación de los componentes de la mortalidad infantil, Guzmán y Orellana (1987) plantean que en algunos países europeos1 la disminución de la mortalidad infantil puede separarse en dos etapas. Una hasta el período 1965-1970, en la que, si bien se produce una disminución tanto de las defunciones neonatales como postneonatales, se observa un aumento en el porcentaje representado por las muertes neonatales en el total de muertes infantiles, que llega a representar entre un 75% y un 80%. A partir de este período, se observa lo contrario: la mortalidad neonatal acelera su descenso y disminuye su peso relativo en el total de las muertes infantiles. Los autores señalan que la causa radica en que los avances médicos han posibilitado lograr un tratamiento más eficaz para las afecciones que caracterizan al primer mes de vida, más relacionadas con las llamadas causas endógenas (entre las que se encuentran las malformaciones congénitas, la inmaturidad y otras afecciones relacionadas con la vida uterina y el proceso de parto). Dichos avances no habrían permitido impedir la muerte en la niñez sino solo postergarla para después del primer mes. Por tal motivo, se genera un desplazamiento de las muertes endógenas, que ya no se encontrarán solo durante el primer mes de vida, sino que estarán presentes también durante la etapa postneonatal, antes dependiente casi por completo de la mortalidad por causas exógenas (que comprenden las enfermedades infecciosas y parasitarias, las afecciones respiratorias, los accidentes y otras causas externas).

Paralelamente, para estudiar la estructura de la mortalidad infantil por causas se hace necesario incorporar el concepto de “transición epidemiológica”. Omran (1971) desarrolla este concepto con el objetivo de caracterizar el paso de un contexto en el que predominan las enfermedades infectocontagiosas a otro en el que las principales causas de muerte pasan a ser las enfermedades crónico-degenerativas. De esta manera, desde la demografía, con el concepto de “transición epidemiológica” se describe el proceso en el cual se produce una disminución de la mortalidad acompañada por una transformación en la estructura de sus causas.

Por tal razón, esta caída de la mortalidad general de la población estaría relacionada con una reducción en la incidencia de las enfermedades transmisibles (infecciosas y parasitarias) y un crecimiento relativo de las enfermedades del aparato circulatorio, las neoplasias y los traumatismos (Grushka, 2014). En este sentido, Frenk, Lozano y Bobadilla (1994) mencionan que, durante la transición epidemiológica, la mayoría de las defunciones se desplazan hacia los grupos de mayor edad, lo cual sucede por la reducción de las enfermedades transmisibles y de los problemas de desnutrición. Estas últimas dos causas afectaban en gran medida a niños y niñas y, en consecuencia, tenían una importante incidencia en la mortalidad infantil. Por lo tanto, con el concepto de transición epidemiológica, se hace referencia al pasaje de un modelo de sociedad en el que predominan las enfermedades transmisibles a otro en donde priman las enfermedades degenerativas y esta transición tiene efectos en los determinantes de la mortalidad infantil. Como afirma Aguirre (2009), las defunciones por enfermedades crónico-degenerativas antes del primer año de vida suelen ser casos muy excepcionales, lo que no implica que el descenso de la mortalidad infantil no esté acompañado por una importante transformación en el patrón de causas de muerte.

Otra tipología utilizada para el estudio de la mortalidad infantil es la mortalidad perinatal, la cual estudia el proceso del fallecimiento en torno al nacimiento. La tasa de mortalidad perinatal en un año determinado incluye el número de nacidos/as muertos/as, las defunciones al nacer y las anteriores a los siete días de vida, por cada mil personas nacidas (vivas y muertas) del mismo año (Longhi, 2013). Si prestamos atención a la evolución de estructura de la mortalidad infantil según causas en la Ciudad de Buenos Aires, se observa que, a partir de mediados del siglo xx, se intensifica la reducción en la proporción de muertes por causas de origen exógeno (infecciosas y parasitarias), por lo tanto, comienzan a cobrar importancia las muertes de origen endógeno (anomalías congénitas y perinatales) (Mazzeo, 2017). Las afecciones originadas en el período perinatal y las anomalías congénitas son las más difíciles de evitar y precisan de medidas más costosas, ya que, para garantizar una adecuada atención prenatal y médica durante el parto, se requiere tanto de recursos humanos capacitados como de una infraestructura hospitalaria apropiada (Aguirre, 2009). En relación con la dificultad o facilidad de evitar dichas defunciones es importante mencionar el concepto de “reducibilidad”2 de las defunciones infantiles. Con dicho concepto se hace referencia a la proporción de estas defunciones que podrían disminuirse, partiendo del conocimiento científico actual y del conjunto de acciones llevadas adelante fundamentalmente por medio de los servicios de salud. Es por este motivo que el concepto de reducibilidad es dinámico en el tiempo e irá cambiando de acuerdo con la evolución de los factores mencionados (Spinelli et al., 2000).

Contexto y justificación del estudio

Este trabajo va a profundizar el estudio de la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la demografía, se hace referencia al concepto de transición demográfica para referirse a los cambios en la dinámica poblacional como consecuencia de la disminución de la mortalidad y la fecundidad. Este proceso, que comenzó a darse en ciertos sectores de Europa alrededor del siglo xix, ha asumido distintas modalidades de acuerdo con el contexto de cada sociedad particular y cada momento histórico concreto (Govea Basch, 2013). Zavala de Cosío (1995) menciona que no se puede identificar un único tipo de transición demográfica en América Latina, ya que esta se ha producido con modalidades y ritmos diferentes. Asimismo, indica que en la mayoría de los países de la región se inició a partir de 1930, exceptuando los casos de Argentina y Uruguay donde habría comenzado antes. Entre las causas menciona los avances en la medicina moderna y la difusión de programas de salud pública; en todas las naciones se comienzan a organizar campañas de vacunación, de higiene pública y de prevención de enfermedades infecciosas. A su vez, comienza a mejorar en la mayoría de los países la infraestructura de las redes de agua potable y de alcantarillado. Estos avances trajeron como resultado un aumento de la esperanza de vida, que logró duplicarse entre 1930 y 1960, y llegó a los 60 años en gran parte de los países de la región. Asimismo, destaca que en algunos países esta transición se ha producido a un ritmo más lento, debido a las condiciones de pobreza de gran parte de su población y al acceso desigual a los servicios de salud, entre otras cuestiones, que llevaron a la prevalencia de las enfermedades infecciosas y una elevada mortalidad infantil. La autora mencionada, para ejemplificar tal desigualdad dentro de la región, destaca que, en Bolivia, para el año 1985, de cada mil nacimientos morían 124 niños y niñas antes de cumplir un año de edad.

Govea Basch (2013) menciona que la mortalidad general en Argentina comenzó a descender entre finales del siglo xix y mediados de la década del 30, y esto estuvo principalmente asociado a una serie de mejoras en la calidad de vida de la población relativas al desarrollo económico y social que experimentó el país en dicho período. Asimismo, destaca que en el interior del país este proceso ha sido muy heterogéneo, por lo que se pueden encontrar variaciones en el descenso de la mortalidad dependiendo de las distintas regiones y provincias que lo componen. Al igual que se mencionó anteriormente para el caso de América Latina, en el interior de Argentina, el proceso de transición demográfica se dio en forma heterogénea, puesto que existen sectores del país en los que la evolución y el ritmo que ha adquirido han sido desiguales. En este sentido, Lattes (1975) destaca la baja de la mortalidad producida a partir del siglo xx y menciona también la importancia del desarrollo económico y social como factor determinante antes que el control de las enfermedades infecciosas y parasitarias. Asimismo, en su estudio de la mortalidad en Argentina entre 1869 y 1960 dirá que la Ciudad de Buenos Aires ha mantenido siempre un nivel de mortalidad menor que las demás regiones del país. En esta misma línea, Otero (2010) menciona que, a pesar de que la transición demográfica en Argentina ha adquirido un carácter pionero en la región, todavía queda por reducirse aún más el nivel de mortalidad, y señala entre las deudas pendientes de la agenda social la mortalidad infantil por causas evitables; en este sentido, ilustra con el ejemplo de Formosa, cuya tasa de mortalidad infantil en 2001 era de 28,9 por mil, mientras que la de la Ciudad de Buenos Aires era de 9,6 por mil.

Dentro de este marco, el contexto de análisis del problema se corresponde con la Ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción con las tasas más bajas de mortalidad infantil y con la red de servicios e infraestructura más importante del país. Mazzeo (2017) diferencia dos períodos para analizar la evolución de la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires. El primero transcurre entre 1860 y 1929 y se caracteriza por un importante descenso de la mortalidad neonatal. El segundo período, que se inicia en 1930, comienza a mostrar una mayor disminución en la proporción de las muertes postneonatales que condujo a que, a partir del año 1960, la participación de estas sea inferior a la de las neonatales. Asimismo, es importante destacar que esta disminución no se da de forma homogénea en el interior de la Ciudad de Buenos Aires. Si se considera la tasa de mortalidad infantil calculada por la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad (2019) para el trienio 2016/2018 se puede observar que, mientras en la Comuna 2 es del 3,9 por mil, en las Comunas 4, 8 y 9 supera el 8,5 por mil.

De acuerdo con el informe realizado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (2007), en el que se analiza la situación de salud de la población, se observa que existe un gran nivel de heterogeneidad en relación con las comunas de residencia. En dicho informe, se realiza un análisis de la situación social de la población de la Ciudad, estratificando el territorio por medio de la construcción de un “índice de necesidades sociales” basado en diferenciales de acceso a la cobertura de salud, nivel educativo y porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas (NBI). Sobre la base de estos indicadores, se divide a la población de la Ciudad de acuerdo con su nivel de vulnerabilidad social. De esta estratificación surge que la Zona sur, conformada en este estudio por las Comunas 8 y 4, es la que presenta un mayor porcentaje de “necesidades sociales” y, a su vez, es la que muestra una mayor tasa de mortalidad infantil.

En cuanto a la cobertura de salud, dicha zona es la que presenta el mayor porcentaje de población con única cobertura del sistema público (Hospitales, Cesac y Plan Médicos de Cabecera). Asimismo, es donde se ubica la mitad de las villas de emergencia en las cuales predominan condiciones de precariedad en las viviendas y dificultades en el acceso a servicios básicos, como agua potable y cloacas, lo que vuelve a la población más vulnerable frente a diversas enfermedades. Algunas de estas zonas se ubican cercanas a sectores donde se pueden encontrar basurales con disposición ilegal de residuos, tanto domiciliarios como peligrosos o tóxicos, lo que ayuda a la propagación de plagas (mosquitos, roedores) que empeoran las condiciones de salud de su población. Otro punto a destacar en relación con la problemática habitacional es la llamada Cuenca Matanza-Riachuelo que comprende, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, a las comunas 4, 8 y 9, donde justamente se encuentra gran parte la población con mayor vulnerabilidad social. Las villas y asentamientos de esta zona se caracterizan por ubicarse en terrenos bajos e inundables o en espacios antes destinados a basurales y depósitos de chatarra. Por tales razones, estos terrenos presentan altos niveles de contaminación del suelo por metales pesados y, a su vez, tienen una mayor exposición a la contaminación de la cuenca por su cercanía (Gerencia Operativa de Epidemiología, 2017).

Los argumentos expuestos sostienen la necesidad de realizar un análisis de esta problemática prestando especial atención a su distribución espacial, con la finalidad de detectar sectores en los que la mortalidad infantil no ha seguido la tendencia general de la Ciudad. En este sentido, es necesario estudiar las causas de mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires desde el marco de su transición epidemiológica, con el propósito de detectar qué proporción de la mortalidad de menores de un año podría ser reducida. Para ello, se tendrá en cuenta la clasificación de causas mencionada anteriormente.

El objetivo general que se persigue en este artículo es realizar una descripción de las características de la mortalidad infantil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (evolución, distribución espacial y desigualdad territorial). Particularmente, interesa detectar la influencia de los factores sociales (cobertura de salud, nivel educativo, condiciones de las viviendas) en el nivel de mortalidad infantil durante el período 2007-2018.

Como objetivos específicos, se plantea describir las características de la mortalidad infantil y la evolución de las tasas de mortalidad infantil neonatal y postneonatal en las distintas comunas. A su vez, se busca detectar –a partir del análisis de las causas– si existen manifestaciones de la mortalidad infantil que puedan ser mayormente asociadas a factores sociales y, al mismo tiempo, permitan identificar la existencia de desigualdad espacial. Por último, con la finalidad de detectar posibles relaciones con los diferenciales de mortalidad infantil, se realizará una descripción de las condiciones de vida (cobertura de salud, nivel educativo, condición de las viviendas) que caracterizan a las distintas comunas de la Ciudad de Buenos Aires.

Metodología

En este trabajo se utilizará como insumo la información relevada en los informes estadísticos de nacimientos y de defunciones de menores de un año, provenientes de las estadísticas vitales. Específicamente, se consideran los nacimientos y defunciones infantiles de madres residentes, ocurridos y registrados en la Ciudad de Buenos Aires en el tramo de años comprendidos entre 2007 y 2018. Para el estudio de los diferenciales de mortalidad, se considera que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece como principio básico en su marco normativo la descentralización territorial y, por tal motivo, se establece la división en comunas. La ley de Comunas se sanciona en 2006, por lo que recién a partir de este año se puede obtener datos con ese nivel de desagregación en la Ciudad de Buenos Aires. Por tal motivo, en este trabajo se opta por seleccionar como período de estudio cuatro trienios que tienen como punto de inicio el año 2007 (2007-2009, 2010-2012, 2013-2015 y 2016-2018). Se utilizarán tasas trienales de mortalidad con el objeto de suavizar las fluctuaciones anuales de los casos de mortalidad infantil distribuidos en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. No se consideró el trienio 2019-2021 porque, al momento de realizarse el análisis, no se encontraban disponibles los datos del año 2021.

Para conocer la magnitud de la mortalidad infantil se utiliza la tasa de mortalidad infantil, que toma como insumos para su cálculo el total de defunciones de menores de un año de edad para un año determinado y el total de personas nacidas vivas para ese mismo año.

Para realizar con precisión el estudio de la mortalidad infantil, se suele dividirla de acuerdo con el tiempo de vida de las y los menores de un año. De esta manera, cuando se hace referencia a mortalidad neonatal, se incluyen todas aquellas defunciones ocurridas entre el nacimiento y los 27 días de vida, mientras que con mortalidad postneonatal se alude a los casos que vivieron de 28 a 364 días. Por su parte, la tasa de mortalidad perinatal refiere a la relación entre las defunciones fetales tardías (mortinatos/as a partir de las 28 semanas de gestación) más las defunciones neonatales precoces (antes de los 7 días de vida) en un año dado y las defunciones fetales tardías más las personas nacidas vivas del año.

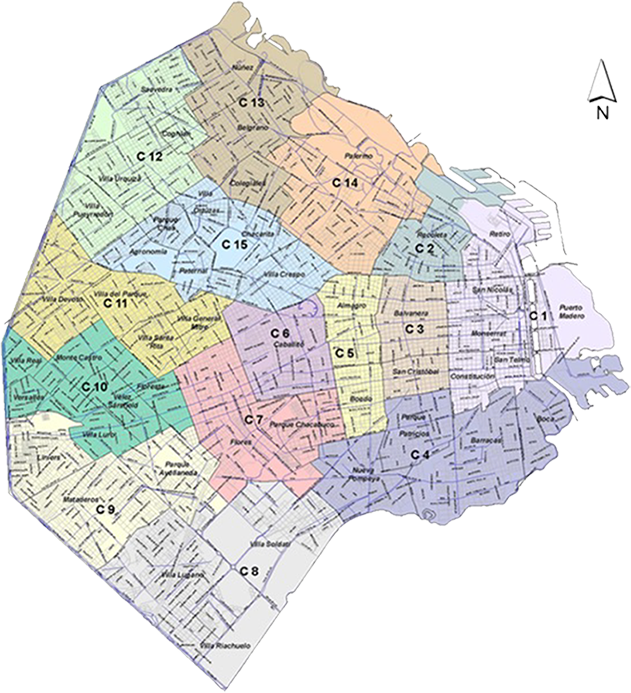

Figura 1

Mapa de comunas y barrios de la Ciudad de Buenos Aires

Fuente: Departamento de Cartografía, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA).

A su vez, como se mencionó anteriormente, para el estudio de las condiciones de vida en la Ciudad de Buenos Aires se tomarán los datos provenientes de la Encuesta Anual de Hogares, realizando tres cortes temporales dentro la franja de tiempo estudiada en este trabajo. Con esta finalidad, se utilizarán los resultados del 2008, 2011, 2014 y 2017 de dicha encuesta, lo que permitirá tener una referencia de las condiciones socioeconómicas en el comienzo, en la mitad y en el final del período.

Fuentes

Se utilizarán datos secundarios, provenientes de las estadísticas vitales de la Ciudad de Buenos Aires (nacimientos y defunciones infantiles) para el estudio específico de la mortalidad infantil, y de la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad para el análisis de las condiciones de vida de la población.

Las estadísticas vitales son una fuente de datos esencial para el análisis demográfico y la mayor parte de los países tiene algún tipo de sistema de registro civil de nacimientos y muertes. En nuestro país, la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) es el organismo encargado de coordinar y difundir las estadísticas sobre los hechos vitales a nivel nacional. A su vez, cada unidad de Estadísticas Vitales de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, se encarga de la recepción, el control, la codificación, el ingreso y la elaboración de los datos a nivel jurisdiccional provenientes de los registros civiles, quienes son los encargados de inscribir y registrar legalmente los hechos vitales.

La Encuesta Anual de Hogares es realizada por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) de la Ciudad de Buenos Aires, se releva entre octubre y diciembre desde el año 2002 y tiene como objetivo brindar información sobre la situación sociodemográfica de la población de la Ciudad, sus hogares y sus viviendas. Su diseño muestral permite obtener información para el análisis tanto de la Ciudad en su conjunto como de unidades territoriales menores dentro de su espacio (Lago y Wainer, 2009).

Evolución de la tasa de mortalidad infantil y sus componentes en CABA

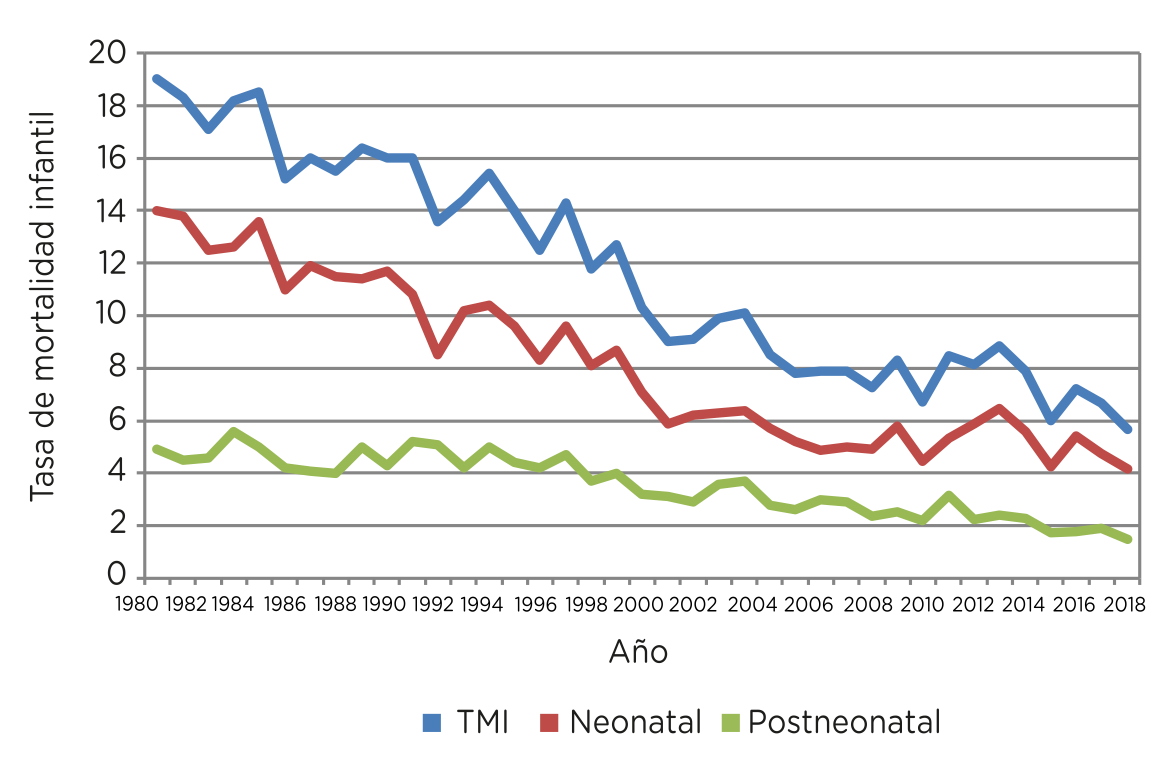

Con el objetivo de contextualizar el fenómeno de la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gráfico 2 se presenta la evolución de la tasa de mortalidad infantil (TMI) y sus componentes en el período comprendido entre 1980 y 2018. Como puede notarse, entre el primer y último año considerado, existe una gran disminución en la tasa de mortalidad infantil que pasa de representar 19 por mil en 1980 a 5,7 por mil en el último año considerado para este trabajo. Entre los años 1985 y 1990 oscila entre los 15 y 16 por mil y baja 13,6 por mil en 1991. Se mantiene alrededor de esos valores hasta 1997 cuando desciende a 11,8 por mil y por primera vez el valor de la tasa de mortalidad postneonatal es inferior a 4 por mil. El último año que la TMI es superior a los 10 por mil es 2003 y en los siguientes oscila entre los 8,9 a 5,7 por mil. Si se considera el período a estudiar en este trabajo (2007-2018), se puede destacar que es un momento en que la tasa de mortalidad infantil se encuentra en los valores más bajos de su historia y que presenta, a su vez, una tendencia decreciente, fundamentalmente a partir de 2013.

Gráfico 2

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos/as vivos/as) total, neonatal y post neonatal. Ciudad de Buenos Aires. Año 1980/2018

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

Una aproximación al estudio de las causas en la mortalidad infantil en CABA

Como se mencionó anteriormente, el estudio de la mortalidad infantil por sus componentes (mortalidad neonatal y postneonatal) es importante por el diferencial existente entre las causas predominantes en cada una de estas etapas, hecho que permite realizar un análisis más preciso para direccionar acciones específicas para su reducción. Desde la perspectiva de la edad de la persona fallecida en la etapa postneonatal el factor social adquiere mayor proporción en el determinante de las causas de mortalidad, mientras que, en la mortalidad neonatal, cobran mayor protagonismo los factores biológicos y genéticos. Asimismo, existen dos grandes tipos de causas: por un lado, las exógenas, ligadas a causas socioambientales y por otro, las endógenas, relacionadas principalmente con factores congénitos y concentradas mayormente en el período neonatal. El factor exógeno es en cierta forma más fácil de controlar que el endógeno debido a que está relacionado con el entorno social en el que se produce la defunción. Se estima así que una mejora en las condiciones de vida de la población tendría como consecuencia una disminución de la mortalidad infantil por dichas causas.

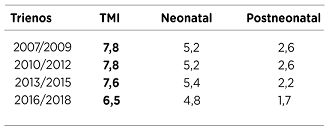

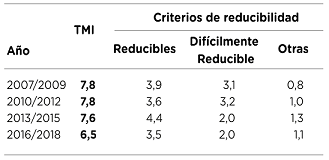

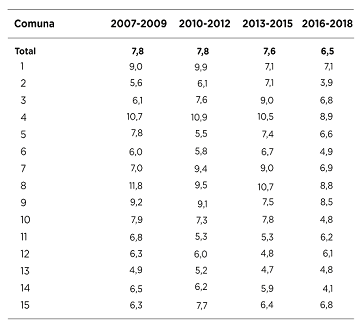

Con el objetivo de suavizar las fluctuaciones anuales de los casos de mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires se utilizan tasas trienales de mortalidad. En el Cuadro 1, se presenta con mayor claridad su tendencia decreciente que pasa de 7,8 por mil en el trienio 2007/2009 a 6,5 por mil en el 2016/2018. En cuanto a sus componentes, la tasa de mortalidad postneonatal presenta un comportamiento similar al total con valores que pasan de 2,6 por mil en el inicio del período a 1,7 por mil en 2016/2018, mientras que la neonatal no presenta una tendencia tan marcada y oscila entre los 5,4 y 4,8 por mil.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

Como ya se mencionó anteriormente, el concepto de “reducibilidad” de las defunciones infantiles hace referencia a qué proporción podría disminuirse partiendo del conocimiento científico actual y del conjunto de acciones realizadas principalmente por los servicios de salud. Con respecto a su evolución en la Ciudad de Buenos Aires (Cuadro 2), se menciona que, en todos los trienios estudiados, del total de las defunciones infantiles las causas reducibles son más que las difícilmente reducibles. La tasa de mortalidad por causas reducibles fluctúa entre los 3,5 y 4,4 por mil y las difícilmente reducibles entre 2 y 3,2 por mil. En el trienio 2013/2015 esta diferencia adquiere mayor relevancia, al punto que la tasa de mortalidad infantil por causas reducibles presenta su valor más elevado del período con un valor de 4,4 defunciones por mil nacimientos, mientras que la mortalidad por causas difícilmente reducibles para el mismo trienio es de 2 por mil.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

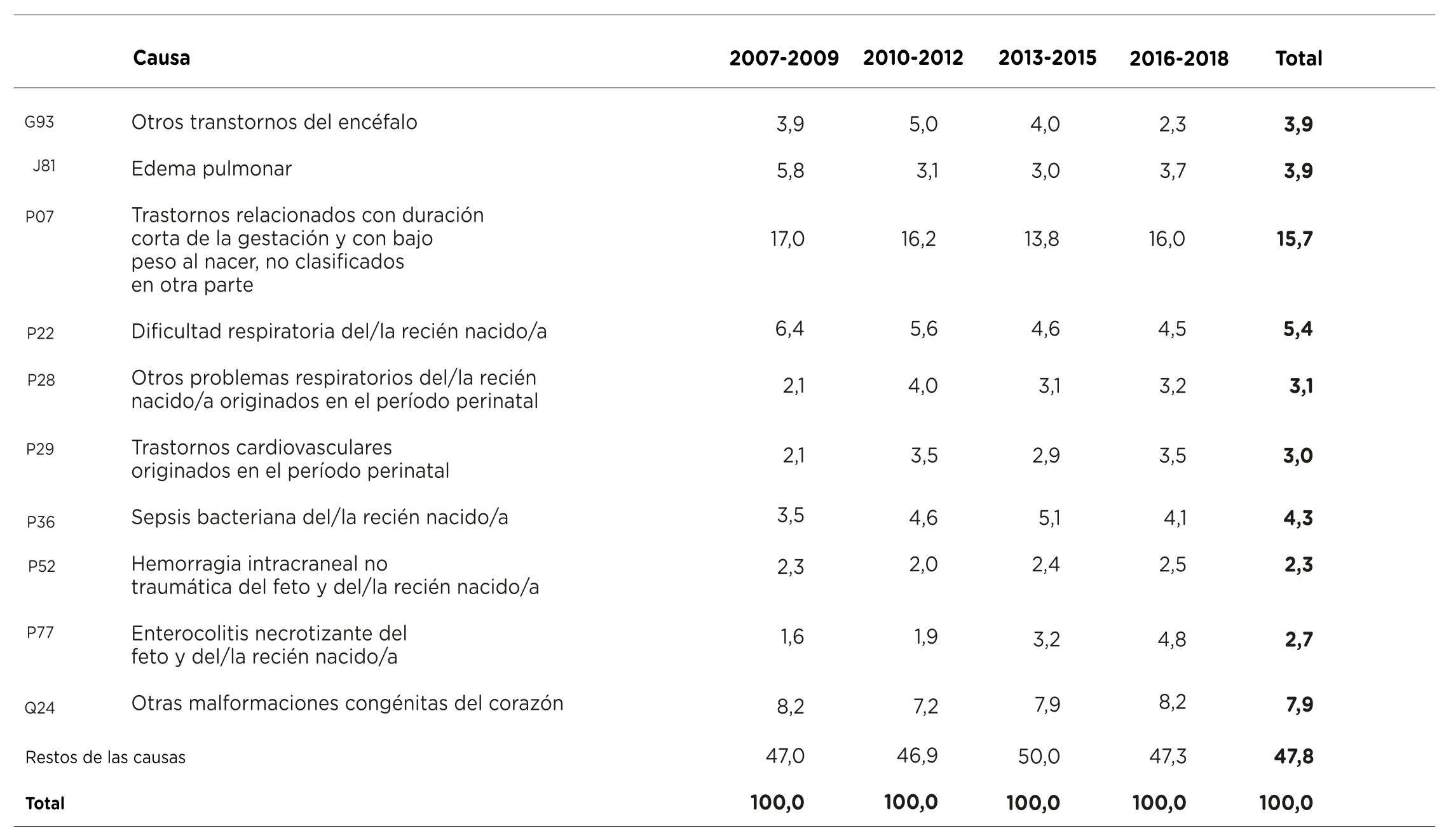

En el Cuadro 3 se presenta la distribución porcentual de las principales causas de defunciones infantiles en el período para cada trienio. La causa más recurrente es la P07, que agrupa los trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, que representa un 15,7% para el total de las defunciones del período. En segundo lugar, aparece la causa Q24 (otras malformaciones del corazón) con 7,9% de los casos registrados, manteniéndose relativamente estable en el total de causas por trienio. La siguiente causa más recurrente es la P22 que refiere a la dificultad respiratoria del/la recién nacido/a y en el período observado desciende en cada trienio, pasando de representar un 6,4% en 2007/2009 a 4,5% en 2016/2018. Lo mismo sucede a partir de 2013/2015 con la causa G93 (otros trastornos del encéfalo). Contrariamente, las causas que presentan una tendencia creciente en el peso del total de cada trienio son la P77 (enterocolitis necrotizante del feto y del/a recién nacido/a) y la P29 (trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal).

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales. Nota: los códigos de las causas corresponden a la 10a Revisión que se aplica desde 1997.

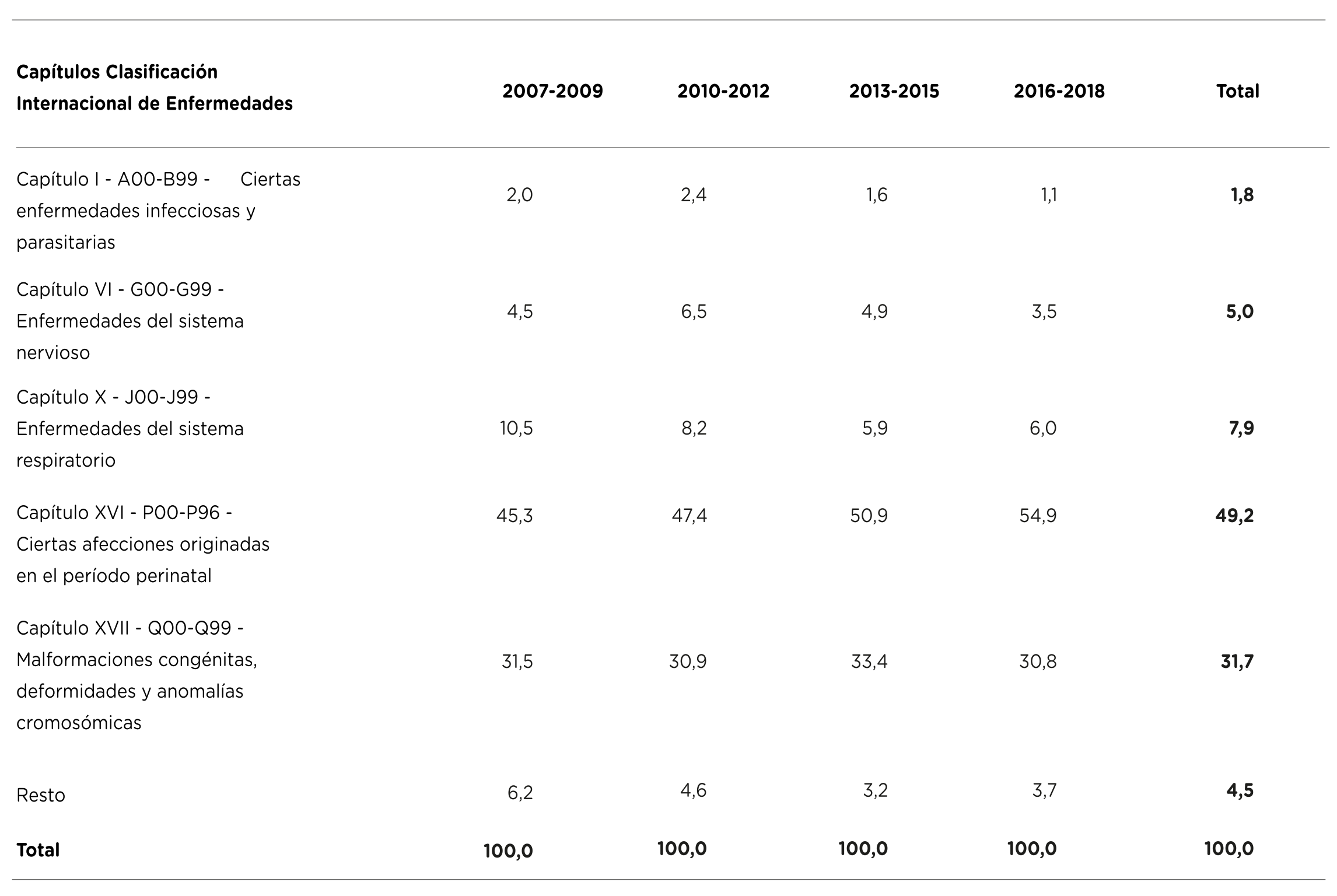

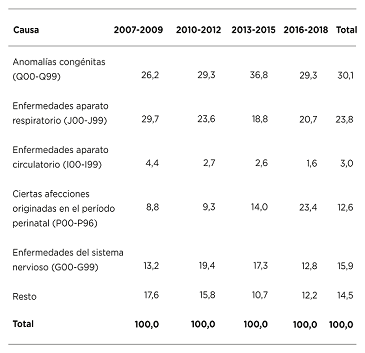

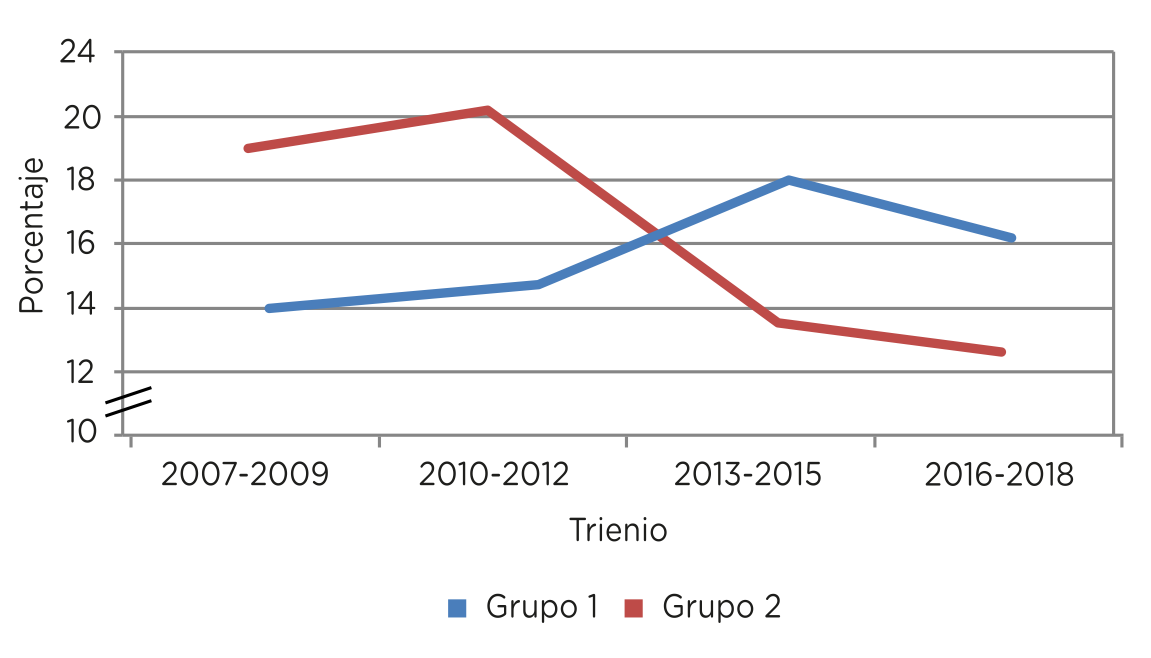

En el Cuadro 4 se presentan las defunciones infantiles por causa de mortalidad agrupadas en los Capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). Las afecciones originadas en el período perinatal son casi la mitad del total de defunciones infantiles del período considerado (49,2%) y su incidencia en cada trienio aumenta con el paso del tiempo, ya que pasan de representar un 45,3% de las defunciones en el trienio 2007/2009 a un 54,9% en el último. Esto tiene sentido si consideramos que, a una tasa de mortalidad más baja le corresponde un incremento en las causas de origen neonatal, dada su mayor dificultad en ser reducidas. Asimismo, entre ambos trienios se puede destacar la disminución del peso de las enfermedades infecciosas y parasitarias que, si bien ya presentaban una incidencia baja entre 2007/2009 –puesto que representaban un 2% del total– en el último trienio implican el 1,1% de las defunciones infantiles. Otro tanto sucede con las enfermedades del sistema respiratorio que pasan de ser el 10,5% en el primer trienio al 6% en 2016/2018. Por lo tanto, se puede notar que la disminución de la tasa de mortalidad infantil del período mencionada anteriormente trae aparejado un cambio en la estructura de causas de mortalidad.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales. Nota: los códigos de las causas corresponden a la 10a Revisión que se aplica desde 1997.

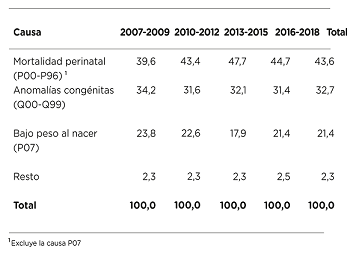

En el Cuadro 5 se detalla la proporción de las principales causas de mortalidad infantil neonatal. En primer lugar, si se considera el total de defunciones neonatales del tramo de años que va de 2007 a 2018, se puede destacar que un 43,6% corresponde a causas relacionadas con la mortalidad perinatal, un 32,7% a anomalías congénitas y un 21,4% al bajo peso al nacer. Con respecto a la evolución de la proporción de dichas causas en los trienios estudiados, se puede notar un crecimiento de la mortalidad perinatal que pasa de representar un 39,6% en 2007/2009 a un 44,7% en 2016/2018. Más allá de esa tendencia, no se puede notar grandes transformaciones en la estructura de causas para cada trienio, lo que puede encontrar una explicación en el hecho de que la reducción de la mortalidad infantil en este tramo de años está más relacionada con la baja de mortalidad en su etapa postneonatal.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales. Nota: los códigos de las causas corresponden a la 10a Revisión que se aplica desde 1997.

Considerando que la mortalidad postneonatal tiene una tendencia decreciente en el período, se podría esperar que esto repercuta en un cambio en su estructura de causas. Por tal motivo, en el Cuadro 6 se presenta la proporción de defunciones infantiles para los principales grupos de causas de mortalidad: 30,1% de las defunciones corresponden a anomalías congénitas; 23,8% a enfermedades del aparato respiratorio; 15,9% enfermedades del sistema nervioso; 12,6% a afecciones originadas en el período perinatal y 3% a enfermedades del aparato circulatorio. En cuanto a la evolución trienal del peso de las causas mencionadas, se puede destacar el incremento de la incidencia en las defunciones postneonatales de las afecciones originadas en el período perinatal, que pasan de representar un 8,8% en 2007/2009 a un 23,4% en 2016/2018. Esto puede estar relacionado con el “desplazamiento de las muertes endógenas”, con el cual se hace referencia a los avances médicos que han posibilitado un tratamiento más eficaz para las afecciones que caracterizan al primer mes de vida, relacionadas con las llamadas causas endógenas. Dichos avances, en muchos casos, no logran impedir la muerte, sino postergarla para después del primer mes. Por tal motivo, se genera tal desplazamiento y las causas de muertes ligadas a factores endógenos están presentes también durante la etapa postneonatal.

Como contrapartida, las enfermedades del aparato respiratorio pierden peso dentro de la estructura de causas que caracteriza a cada trienio. En 2007/2009, un 29,7% correspondía a esta causa y en el último trienio dicho porcentaje es 20,7%.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales. Nota: los códigos de las causas corresponden a la 10a Revisión que se aplica desde 1997.

Hasta aquí se ha tratado de caracterizar la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires. A continuación, se procederá a indagar si esta disminución se da de manera homogénea en el total de la Ciudad.

Desigualdad en la mortalidad infantil por comuna de residencia de la madre

La tendencia decreciente de la mortalidad infantil en el total de la Ciudad, teniendo en cuenta los cuatro trienios del período, no se corresponde con el comportamiento que presentan los datos si son observados de acuerdo con la comuna de residencia de la madre. Como se observa en el Cuadro 7, el nivel de la mortalidad infantil en las comunas 4 y 8 es superior al del total de la Ciudad, en todos los trienios. Por su parte, las comunas 1, 7 y 9 presentan valores por encima del total en tres de los cuatro trienios. En contrapartida, las comunas 2, 6, 11, 12, 13 y 14 tienen una tasa de mortalidad infantil que no supera en ningún caso al total de la Ciudad en los cuatro períodos incorporados en este trabajo. Las restantes comunas (3, 5, 10 y 15) presentan un comportamiento que fluctúa alrededor de los valores del total de la Ciudad.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

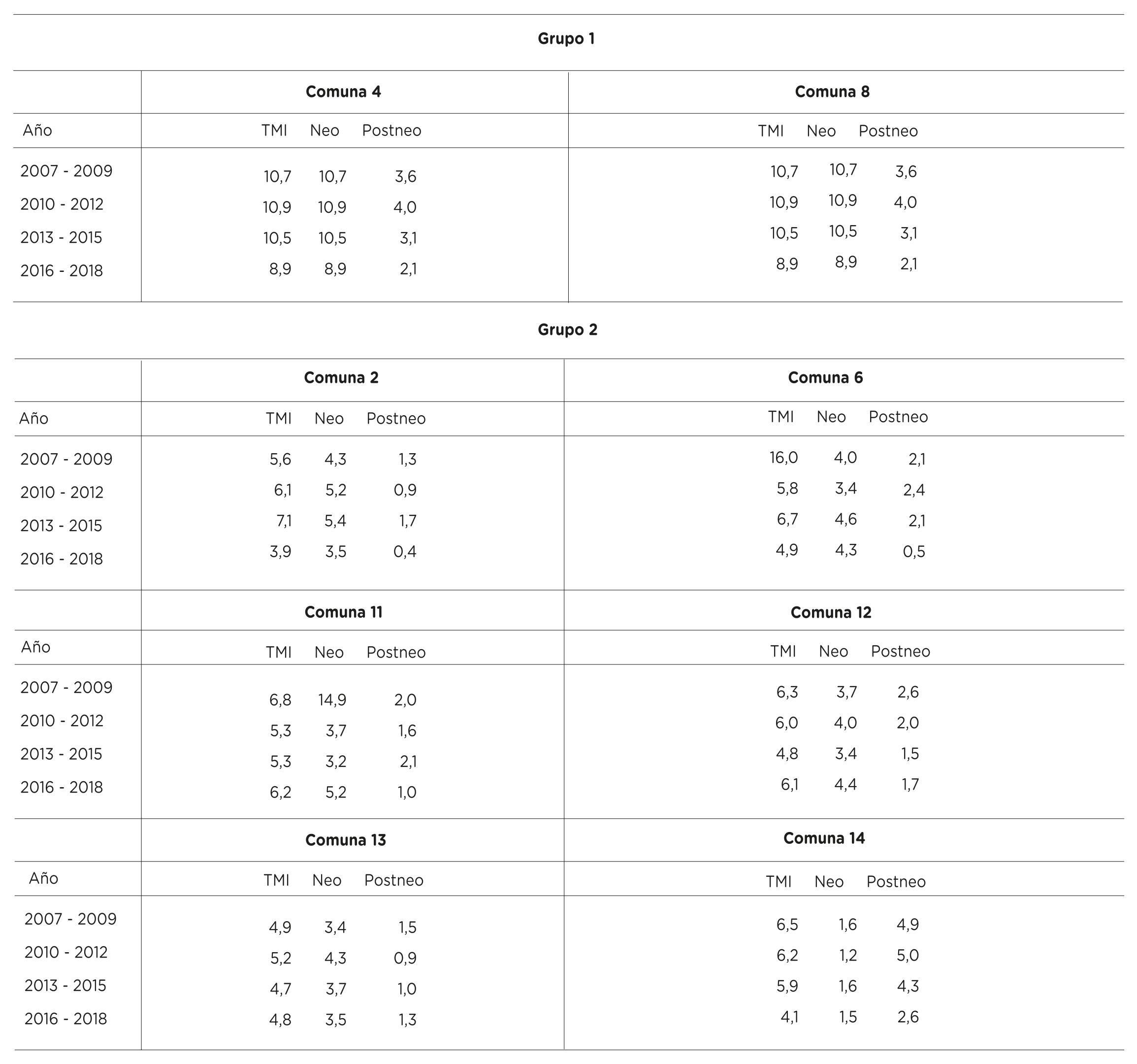

El cuadro anterior deja claro que la comuna de residencia de la madre tiene una marcada influencia en el comportamiento de la mortalidad infantil. Por este motivo, a continuación, se presenta una comparación (Cuadro 8) entre las comunas que presentan valores superiores (grupo 1, comunas 4 y 8) y las que tienen valores inferiores (grupo 2, comunas 2, 6, 11, 12, 13 y 14) al total de la Ciudad en todos los trienios considerados. Las comunas 4 y 8 son las únicas que superan las 10 defunciones por mil personas nacidas vivas. Si se compara con las del grupo 2, se puede notar que, por ejemplo, las comunas 2 y 14 en el último trienio presentan valores que se encuentran por debajo de la mitad de los que alcanzan las comunas 4 y 8 para el mismo período.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

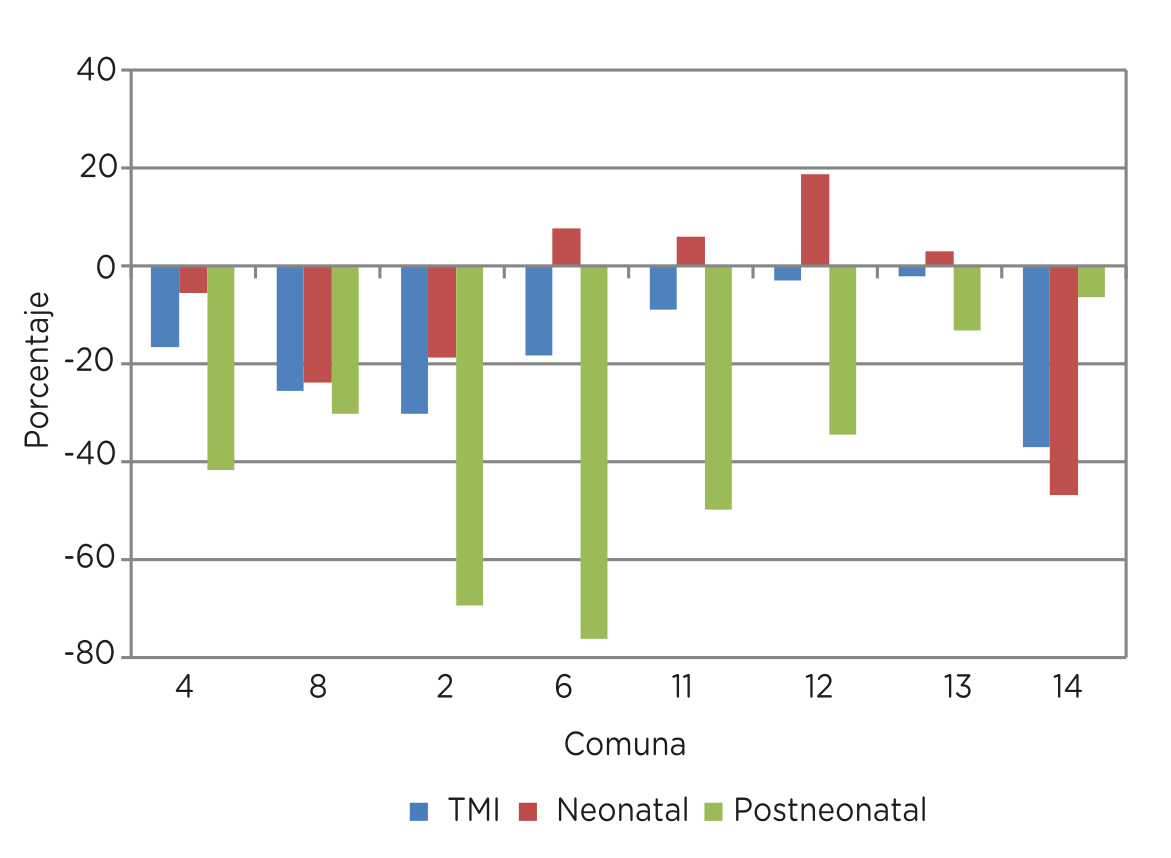

En relación con los componentes, si se observan los trienios extremos del período (Gráfico 3) las comunas 2, 6 y 11 son las que más descienden en términos porcentuales en el nivel de mortalidad postneonatal (69,2%, 76,2% y 50% respectivamente). En las restantes comunas del grupo 2 también se presenta dicha disminución, aunque en menor proporción. Por su parte, en el caso del grupo 1, las defunciones postneonatales descienden un 41,7% en la comuna 4 y 30,2% en la comuna 8. El comportamiento de las defunciones neonatales presenta una evolución desigual de acuerdo con las distintas comunas: donde más disminuye en términos porcentuales es en las comunas 14 (46,9%), 8 (23,7%) y 2 (18,6%). Por su parte, la comuna 12 aumenta porcentualmente un 18,9%.

Gráfico 3

Diferencia porcentual en la tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos/as vivos/as) total, neonatal y postneonatal entre los trienios extremos del periodo por comuna de residencia de la madre. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2007/2009 y 2016/2018

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

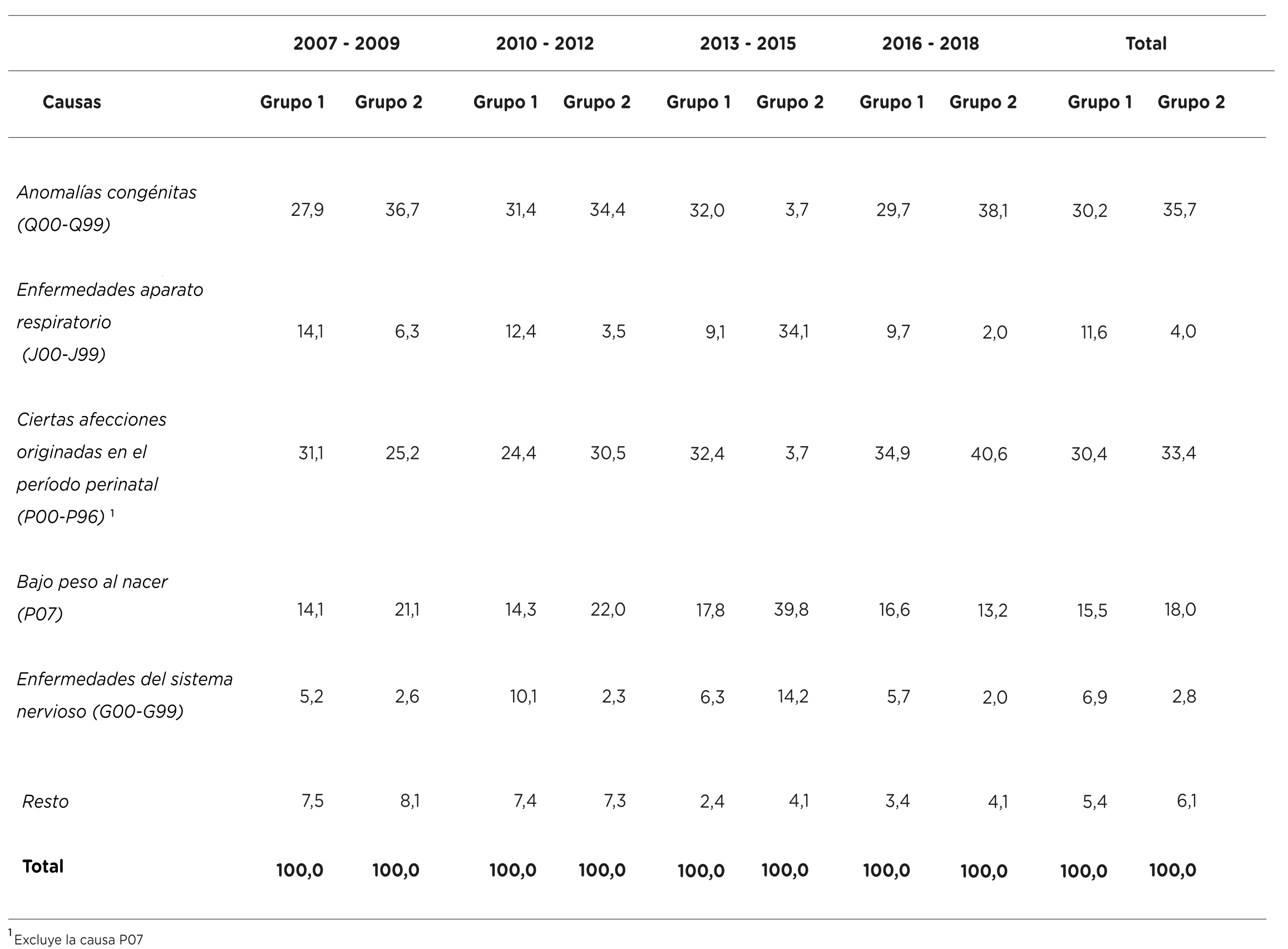

En el Cuadro 9 se puede observar la estructura de causas que componen la mortalidad para cada agrupamiento de comunas. Los dos tipos de causa más recurrentes en el total de las defunciones de los dos grupos son las anomalías congénitas y las afecciones originadas en el período perinatal (vinculadas a las defunciones neonatales). De todas maneras, la distribución del porcentaje de cada causa en el interior de cada grupo presenta diferencias a destacar. Es así que, dentro del grupo 2, las dos causas mencionadas sumadas representan un 69,1%, mientras que, en el grupo 1, un 60,1% del total de las defunciones corresponde a ambos tipos de causas. En el sentido contrario, las enfermedades del aparato respiratorio (que suelen ser vinculadas a causas exógenas y estar mayormente presentes en las defunciones postneonatales) implican un mayor porcentaje dentro del grupo 1 (11,6% vs 4%).

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales. Nota: los códigos de las causas corresponden a la 10a Revisión que se aplica desde 1997. Grupo 1 (comunas 4 y 8), Grupo 2 (comunas 2, 6, 11, 12, 13 y 14).

Gráfico 4

Proporción de defunciones infantiles por enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99) según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2007/2009, 2010/2012, 2013/2015 y 2016/2018

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

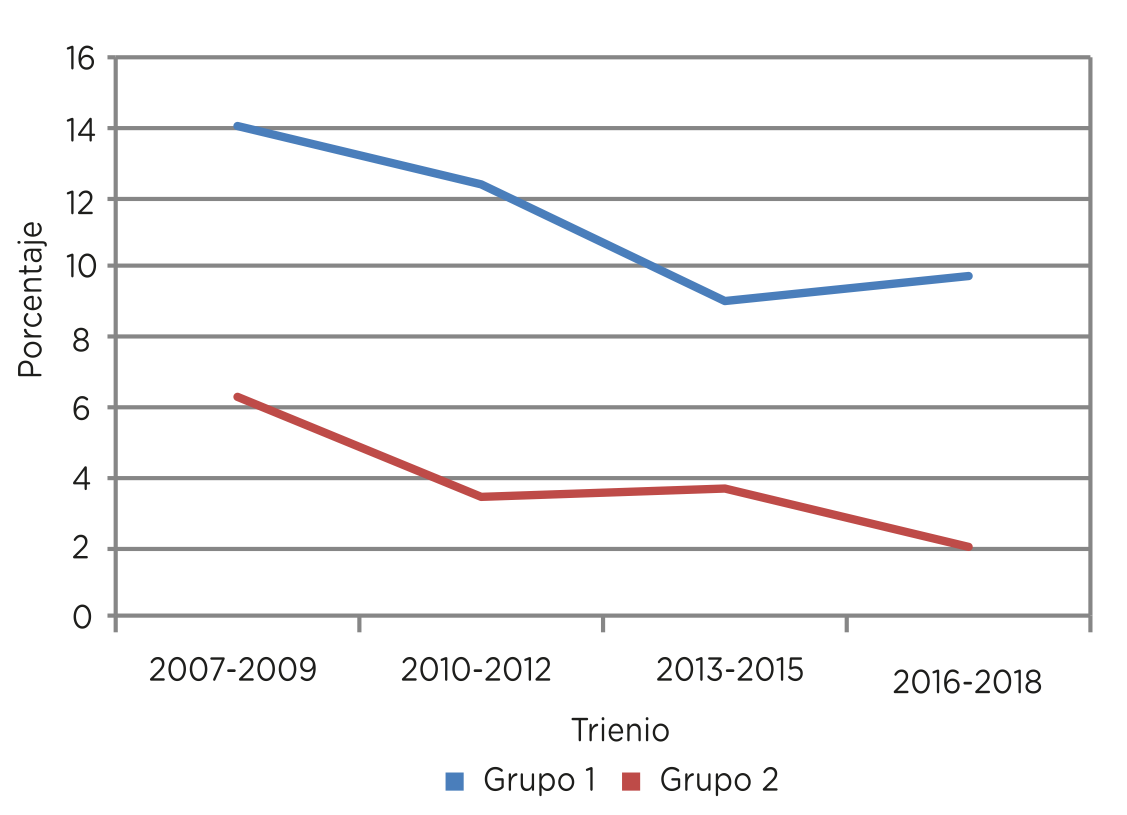

En cuanto a las afecciones originadas en el período perinatal (Gráfico 5), se puede notar que hay una evolución desigual para cada grupo de comunas. En el grupo 1, los valores en cada trienio presentan altibajos, ya que representan 31% en el primer trienio, 24,4% en el segundo, 32,4% en el tercero y 34,9% en el último. Mientras que en el grupo 2, que al comienzo del período presenta un porcentaje menor, este tipo de causa crece con el paso de los años y pasa de ser 25,2% en 2007/2009 a 40,6% en 2016/2018.

Gráfico 5

Proporción de defunciones infantiles por afecciones del periodo perinatal (P00-P96) según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2007/2009, 2010/2012, 2013/2015 y 2016/2018

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

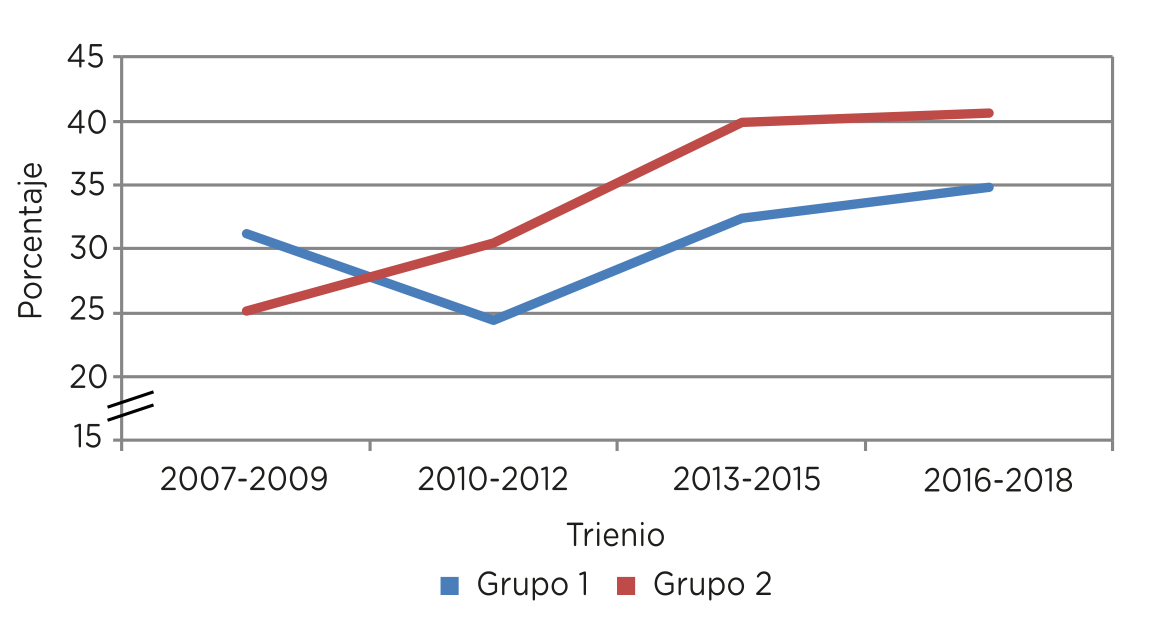

En relación con el bajo peso al nacer (Gráfico 6) se da una situación similar: en los dos primeros trienios se puede notar que las comunas del grupo 2 presentan un mayor porcentaje de este tipo de causa. A partir de 2013/2015 pierden peso las defunciones por bajo peso al nacer en dicho grupo y aumentan dentro de las comunas del grupo 1.

Gráfico 6

Proporción de defunciones infantiles por bajo peso al nacer (P07) según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2007/2009, 2010/2012, 2013/2015 y 2016/2018

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

Características sociodemográficas de la población de la Ciudad de Buenos Aires

A continuación, se presenta una breve descripción de las condiciones de vida de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizan datos de la Encuesta Anual de Hogares para el punto medio de cada trienio considerado anteriormente para analizar la mortalidad infantil. Estos datos permiten brindar un panorama de la desigualdad en las condiciones sociodemográficas por comuna de residencia, pero no explican los casos de mortalidad infantil, ya que hacen referencia a los hogares de cada comuna y no solo a aquellos en los que se producen las defunciones infantiles. De todas maneras, resulta interesante realizar una descripción de las condiciones de vida (nivel educativo y condición de las viviendas) que caracterizan a las distintas comunas de la Ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de detectar posibles relaciones con los diferenciales de mortalidad infantil.

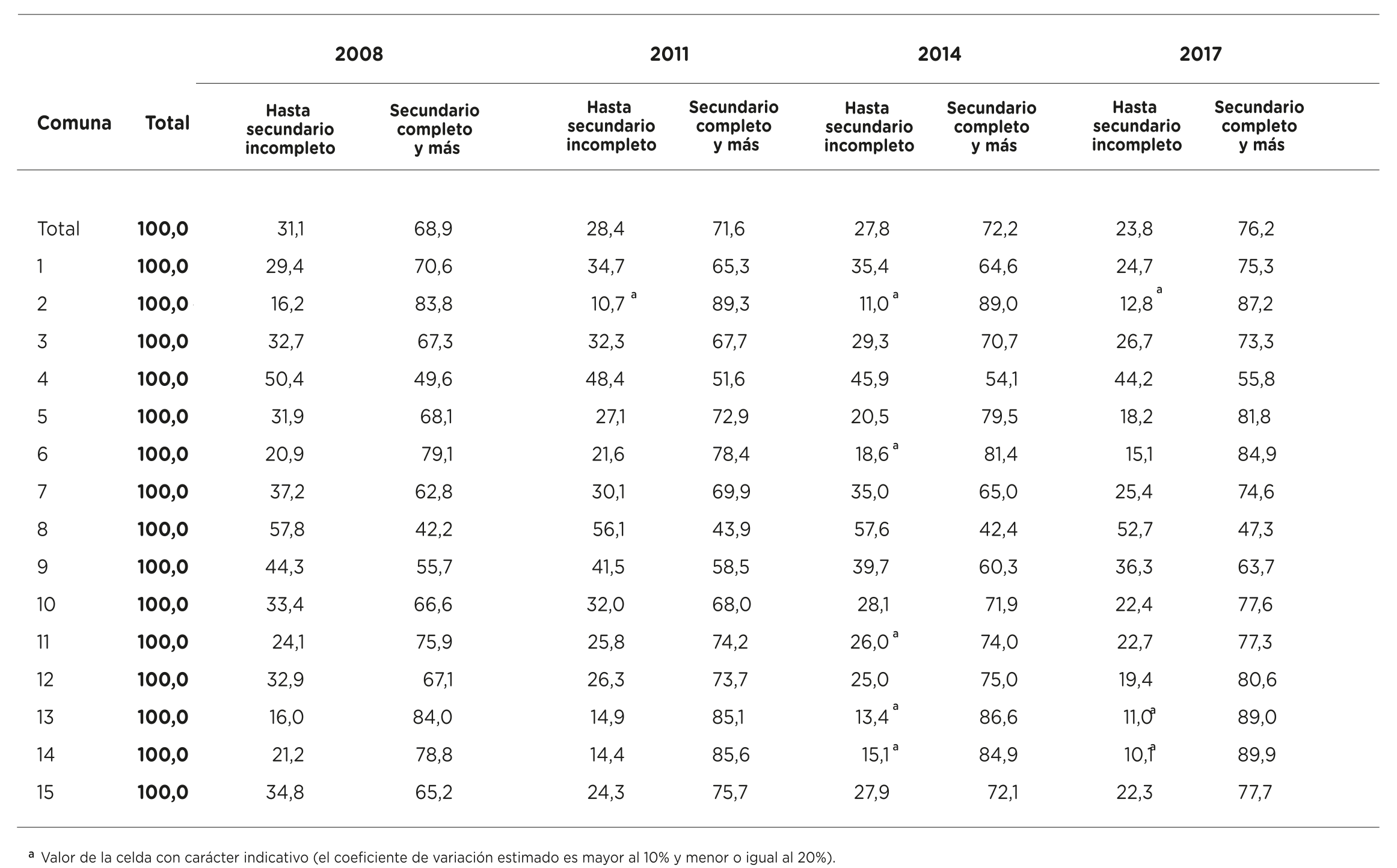

En el Cuadro 10 se presenta la distribución porcentual de la población de 25 años y más por máximo nivel de instrucción alcanzado por comuna. En todos los años seleccionados las comunas 4 y 8 son las que cuentan con un mayor porcentaje de población con secundario incompleto, con valores superiores al 44,2% y 52,7% respectivamente. En contraste, en las comunas 2, 6, 13 y 14 dicho porcentaje no es superior, en ningún caso, al 22%.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). EAH 2008-2011-2014-2017.

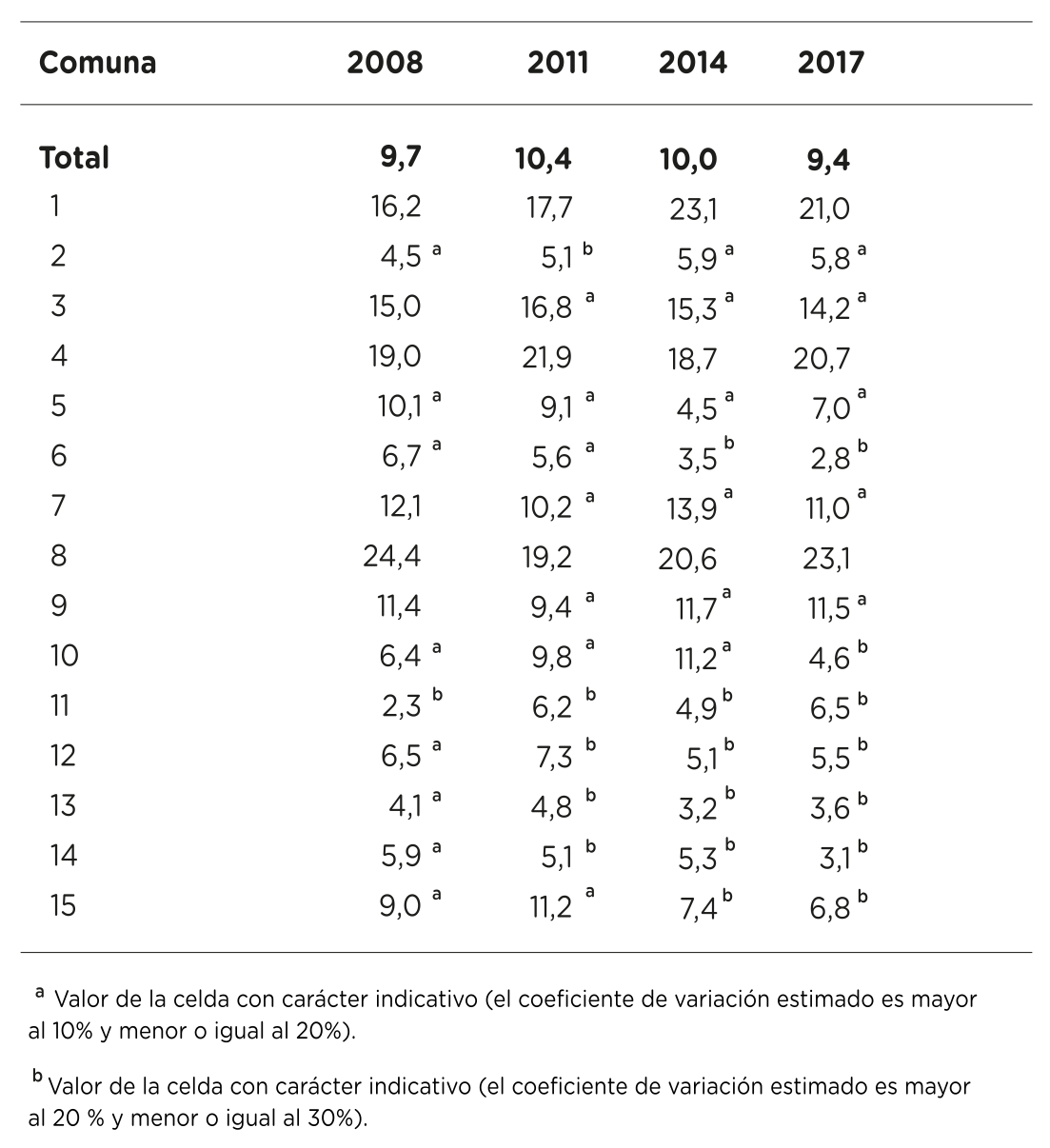

En el Cuadro 11 se observa que el total de hogares hacinados3 en la Ciudad se encuentra entre el 9,4% y el 10,4% en los cuatro años seleccionados. Las comunas 1, 4 y 8 se destacan por presentar porcentajes superiores de hacinamiento. La mayor proporción se da en la comuna 8, con valores por encima del 19% en todos los años considerados, hasta representar casi un cuarto de hogares en esta condición el año 2008 (24,4%). En contrapartida, en las comunas 2, 6, 11, 12, 13 y 14 el porcentaje de hogares hacinados no supera el 8%.

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). EAH 2008-2011-2014-2017.

Conclusión

La Ciudad de Buenos Aires presentó históricamente un nivel más bajo de mortalidad infantil con respecto a gran parte del país. El período considerado presenta una tendencia decreciente en la tasa de mortalidad infantil, que pasa de 7,8 por mil en el trienio 2007/2009 a 6,5 por mil en 2016/2018. En cuanto a sus componentes, la tasa de mortalidad postneonatal presenta un comportamiento similar al total con valores que pasan de 2,6 por mil en el inicio del período a 1,7 por mil en 2016/2018, mientras que la neonatal no presenta una tendencia tan marcada y oscila entre los 5,4 y 4,8 por mil. En el total de la Ciudad, las afecciones originadas en el período perinatal son casi la mitad del total de defunciones infantiles del período considerado y su incidencia en cada trienio aumenta con el paso del tiempo. Esto tiene sentido si consideramos que, a una tasa de mortalidad más baja, le corresponde un incremento en las causas de origen neonatal, dada su mayor dificultad en ser reducidas. Asimismo, entre ambos trienios se puede destacar la disminución del peso de las enfermedades infecciosas y parasitarias, y de las enfermedades del sistema respiratorio.

Si observamos los datos en el interior de la Ciudad, se pueden encontrar diferencias en el ritmo del descenso y la estructura de causas de acuerdo con la comuna de residencia de las madres. El nivel de la mortalidad infantil en las comunas 4 y 8 es superior al promedio total de la Ciudad en todos los trienios. Por su parte, las comunas 1, 7 y 9 presentan valores por encima del total en tres de los cuatro trienios. Con respecto a la estructura de causas que componen la mortalidad por comunas, en todas los dos tipos de causas más recurrentes son las anomalías congénitas y las afecciones originadas en el período perinatal. De todas maneras, la distribución del porcentaje de cada causa en el interior de cada grupo no se da de forma homogénea. Es así que en las comunas que presentan una tasa más elevada, hay una menor presencia de la mortalidad causada por las anomalías congénitas y las afecciones originadas en el período perinatal y un mayor peso de las enfermedades del aparato respiratorio y del sistema nervioso.

Bibliografía

Aguirre, A. (2015). Descenso y transición epidemiológica de la mortalidad infantil en América Latina y el Caribe. Notas de Población, 47(101), 59-78.

Aguirre, A. (2009). La mortalidad infantil y la mortalidad materna en el siglo xxi. Papeles de Población, 15(61), 75-99.

Behm, H. (1984). Determinantes de niveles y Diferenciales de la mortalidad. En G. Verduzco (coord.), Memorias del Congreso Latinoamericano de Población y Desarrollo. El Colegio de México / PISPAL, 123-130. http://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6071

Bronfman, M. y Tuirán, R. (1984). La Desigualdad Social ante la muerte: Clases Sociales y Mortalidad en la niñez. En G. Verduzco (coord.), Memorias del Congreso Latinoamericano de Población y Desarrollo. El Colegio de México / PISPAL, 187-219.

Bronfman, M. (2000). Como se vive se muere. Familias, redes sociales y muerte infantil. Universidad Autónoma de México. Centro de Investigaciones multidisciplinarias.

Colgrove, J. (2002). The McKeown Thesis: A historical controversy and its enduring influence. Am J Public Health, 92(5), 725-729. doi: 10.2105/ajph.92.5.725

Departamento de Epidemiología de la Ciudad de Buenos Aires. (2007). Análisis de la situación de salud de la población de la Ciudad de Buenos Aires según la distribución geográfica de comunas. Ministerio de Salud. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/asis_2006_n3.pdf

Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. (2013). La revisión de la clasificación de causas de muerte según Criterios de reducibilidad: su aplicación en la mortalidad infantil de la Ciudad de Buenos Aires. Informe de resultados 564.

Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. (2019). La mortalidad infantil en la Ciudad en el período 2016/2018. Informe de resultados 1367.

Frenk, J., Lozano, R. y Bobadilla, J. (1994). La transición epidemiológica en América Latina. Notas de Población, 22(60), 79-101.

Frenk, J. (1994). La salud de la población. Hacia una nueva salud pública. Fondo de Cultura Económica.

Gerencia operativa de Epidemiología. (2017). Análisis de Situación de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2016. Subsecretaría de Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud.

Govea Basch, J. (2013). El estancamiento del descenso de la fecundidad en países de fecundidad intermedia. Evidencias del caso argentino. El Colegio de México.

Grushka, C. (2014). Casi un siglo y medio de mortalidad en la Argentina. Revista Latinoamericana de Población, 8(15), pp. 93-118.

Guzmán, J. y Orellana, H. (1987). Mortalidad infantil, neonatal y postneonatal en algunos países de América Latina. Notas de Población, 44, 31-56. http://hdl.handle.net/11362/12745

Kliksberg, B. (2007). Desigualdad, Salud Pública y Ética: el caso Latinoamericano. Ethos Gubernamental, 4, 155-186.

Lago, M y Wainer, L. (2009). La Encuesta Anual de Hogares (EAH) de la Ciudad de Buenos Aires desde su inicio hasta la actualidad (2002-2008). Población de Buenos Aires, 6(9), 67-100.

Lattes, A. (1975). El crecimiento de la población y sus componentes demográficos entre 1870 y 1970. En Lattes, A. y Recchini de Lattes, Z. (comp). La población de Argentina. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Serie de Investigaciones Demográficas I

Longhi, F. (2013). Pobreza y mortalidad infantil. Una aproximación teórica al estudio de sus relaciones. Andes, 24(2), 325-365.

Mazzeo, V. (2007). La situación de la salud-enfermedad-atención de la primera infancia en la Ciudad de Buenos Aires entre 1990 y 2002. Salud Colectiva, 3(3), 285-300.

Mazzeo, V. (2017). La tendencia histórica de la mortalidad infantil y la situación reciente en la Ciudad de Buenos Aires. Población de Buenos Aires, (14)26, 47-62.

Ministerio de Salud. (2019). Estadísticas Vitales. Información básica. Argentina. Año 2018. Serie 5, Número 62.

Omran, A. (1971). The epidemiologic transition. A theory of the epidemiology of population change. The Milbank Memorial Fund Quarterly, 49 (4), 509-538.

Organización Panamericana de la Salud. (2017). Lineamientos básicos para el análisis de la mortalidad.

Otero, H. (16 al 19 de noviembre de 2010). La transición demográfica argentina, una perspectiva de largo plazo”. [Ponencia presentada] IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, Condiciones y transformaciones culturales, factores económicos y tendencias demográficas en Latinoamérica, La Habana, Cuba.

Spinelli, H., Alazraqui, M., Calvelo, L., Arakaki, J. (2000). Mortalidad infantil, un indicador para la gestión local. Análisis de la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires en 1998, Organización Panamericana de la Salud.

Zavala de Cosío, M. (1995). Dos modelos de transición demográfica en América Latina. Perfiles latinoamericanos, 4 (6), 29-47.

Notas